引き続き、那智大社の右隣りにあるお寺、

青岸渡寺は西国33観音霊場の第1番札所だ。全国にはいろいろな霊場がある中で、西国33観音は札所が名刹ぞろい、巡礼者の数も一番多いのではないかと思う。その第1番の青岸渡寺はキーポイントとなる重要な寺なのである。

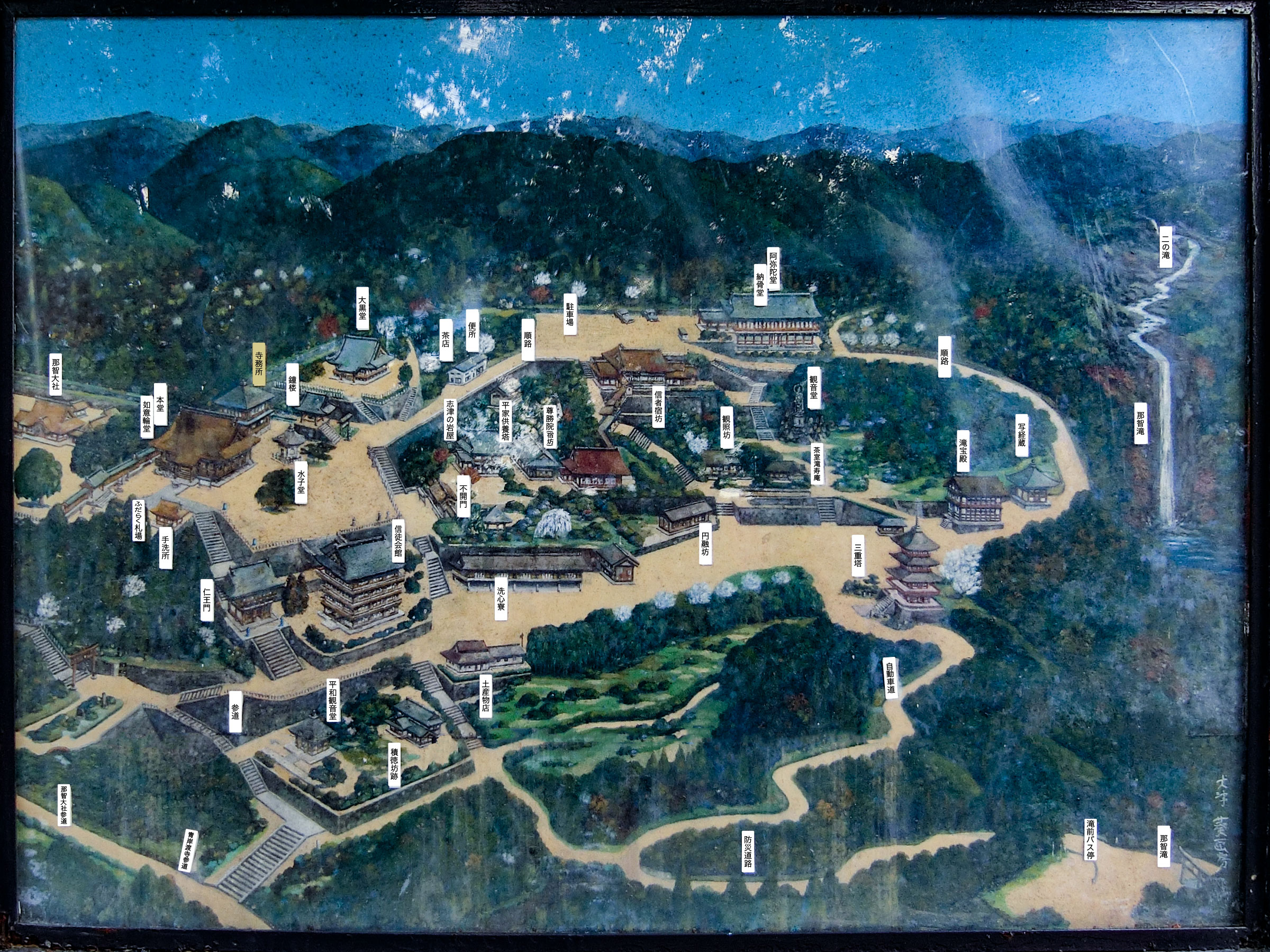

伽藍配置図があった。

建物はどれもリアルに描かれているが、全体的な位置関係はちょっと変で、パノラマの画像や動画を1枚の絵に無理やり押し込んだようなゆがみがある。

主参道や土産物屋街は図の左隅だ。最も重要なはずの本堂が隅のほうに描かれ、宿坊、尊勝院が中心に描かれているので、実際の印象と違っている。普通に参詣したら「尊勝院なんて寺あったっけ?」という感じだ。私も実は構図の中心あたりの伽藍を見逃している・・・。

きょうは左隅の本堂にまずお参りして、そこから右のほうへ進み、那智の滝まで歩く。

青岸渡寺の境内入口にある山門の仁王門の楼門。

私はこの石段を登っていない。那智大社の参道を登ってそのまま横移動して青岸渡寺へ入ったからだ。

境内側から見た青岸渡寺の石段。

最短距離を登る石段なので、那智大社の石段に比べると急坂だ。

石段を登り切ったところにあるお洒落な水盤。

その横には護符売場がある。

本堂は安土桃山時代に建てられたもので国重文。

神仏混淆時代には如意輪堂と呼ばれていたという。

神仏混淆というフレームがあるけれど、この本堂自体はすごく天台宗っぽい。

屋根はこけら葺き、湖東の名刹にあるような美しい本堂だ。

内部は外陣と内陣が分離された密教様式。

堂内は撮影禁止なので外から・・・。

本堂の裏側にもいくつか堂が並んでいる。

天台宗らしい横並び伽藍。

本堂の横にある六角堂は水子堂。

本堂の裏側には2階建ての寺務所。

本堂とは渡り廊下でつながっている。

水子堂の横にある宝篋印塔。

水子堂の裏側には鐘堂。

そのさらに裏側に石段があって、そこを登ると大黒天堂。

大黒天堂へお参りするため、石段を登っていると・・・あれ? なんか足にキてる・・・。

きょうは午前から神倉神社で山登りしたり、ここまでもけっこう歩いているのだ。

でもがんばって登る。

大黒天堂の内部にはたくさんの提灯が下がっている。

この提灯は2万円で奉納でき、5年間電灯がともる。

大黒天は厨子に入っているが、扉は開いていてお姿が見える。

大黒天堂の裏に行者堂という堂がある。

大黒天堂と同じレベルにあるので、大黒天堂の裏側から移動したかったのだけど玉垣に阻まれて横移動できない。

いったん大黒天堂の石段を下りて、また行者堂の石段を登り返す。こんな些細なことがキツくなってきている。こんなことで那智の滝まで歩けるのかな・・・。

行者堂はまだ新しい建物だ。

神仏分離の際に破却された堂を最近再建したもの。

中には役行者が祀られていた。

ちなみに、この行者堂の前の石段は熊野古道の一部で、奥の院の阿弥陀寺への徒歩ルートになっている。

水子堂の前にある巨大な建物は信徒会館。

崖屋というか、四方懸崖造りとでもいえばいいのかな。ちょっと力づく過ぎて圧迫感のある建物だ。

ここから北側を見ると、塔頭の尊勝院がある。

塔頭はここから見るだけにして石段は下りない。北のほうにまだ堂があるからだ。

行者堂の前には仲見世の見晴亭があるが営業していなかった。

見晴亭の横は駐車場になっている。

前のページの地図で紹介したP3がここだ。つまり青岸渡寺の有料道路を使えば、本堂とほぼ同じレベルまで車で登れる。30台くらいは止められるのじゃないかな。

駐車場の先には朱塗りの阿弥陀堂がある。階下は納骨堂になっているようだ。

阿弥陀堂の先には三重塔がある。

RC造で参拝者が登れる。登れる三重塔って貴重だ。

ただ残念ながら改装中で閉まっていた。こちらのほうへ来ている観光客もあまりいない。

ここから三重塔と那智の滝を一度に眺めることができる。熊野観光というと以前はこの構図が観光パンフの表紙などになっていたが、世界遺産に指定されてからは平安風の衣装を着て熊野古道を歩く人がメインビジュアルに変わった。

三重塔の基壇がいかにもRC造という造形だし、3階の展望所の落下防止柵が塔の美しさを損ねていて、現代の審美感覚に合わなくなっているのではないかと思う。

滝の落ち口がよく見える。

三重塔の付近にあった後生車と布袋像。

あとで伽藍配置図をよく見たら、三重塔の奥に滝宝殿、写経蔵という伽藍があったようだ。完全に見落としていた。

また伽藍配置図では省略されているが、三重塔の前側にも塔頭の名残かと思われる人家がある。

後半、疲れが出て伽藍配置図に描かれている信者宿坊、観照坊、円融坊、滝寿庵、洗心寮といった塔頭類の写真も撮り忘れている。

巨大寺院で最後まで集中力を持続させるのってホント難しいな。

(2024年12月15日訪問)