午後からは那智山へお参り。那智山には見どころが3つある。熊野三山のひとつ那智大社、西国三十三観音霊場の第1番

那智山へ向かう県道43号線は大型バスも通る快適な道路。旧道はだいたい県道の右側を縫うように通っている。

途中からは大門坂という徒歩専用の参道に分岐する。

那智山の宿坊をすべて見ようと思うなら、この徒歩参道を歩く必要があるが、駐車場がかなり手前になるので自家用車の観光とはあまり相性がよくない。登りだけでも大門坂を歩くとなると午前中から来ていないと、ちょっと時間的に苦しいと思う。

なお大門坂入口は一見すると四輪車で入れそうな感じに見えるが、すぐ行き止りで石段に変わるため車は進入禁止。

これが那智山の宿坊街の全景だ。奥に見えるのが那智の滝、左端にあるのが青岸渡寺。

見ての通り、修験道の山岳寺院にありがちな風景。

たくさんの宿坊が斜面に建ち並ぶ。だがそのほとんどは純然たる宿坊としては機能しておらず、民宿や土産物屋になっている。なので宿坊街というよりは土産物屋街といってもいいかもしれない。

中央に見えるのが私が車を置いた駐車場。この駐車場から門前町と寺社をひと回りして、那智の滝まで見たら、境内をよく知っている人がよどみなく行動しても道のりは3km、初めてでキョロキョロしながら歩いたり土産物屋を冷やかせば5kmは歩くことになるだろう。ほとんどが傾斜地なので平地の感覚に直したら6~8kmくらい歩く体力が必要だ。もし大門坂下の駐車場から歩けばさらにその倍の体力が必要。

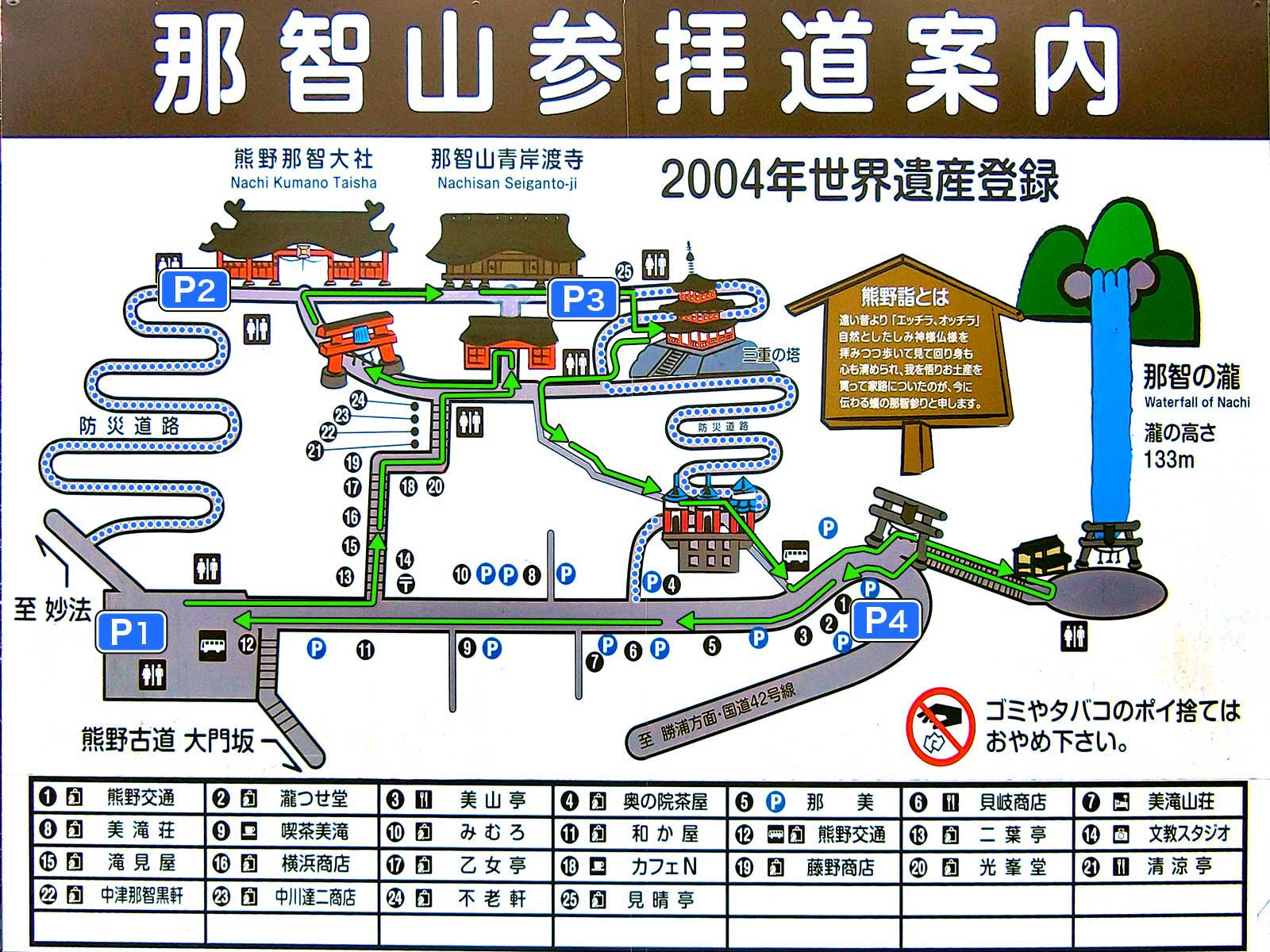

那智山全体図。那智山を訪れるのは25年ぶり。もう前回のことはぼんやりとしか覚えていない。次に来ることはないだろうから、ひとまわりあまさず見ていきたい。そこで今回は緑色の矢印のルートを歩くことにした。

確か前回来たときは青点線の有料道路を使ってP3に駐車、その後、滝の付近に移動してP4にさらに駐車というようにお金で時間を買うみたいな動きをしたような記憶がある。むかしは有料道路は料金さえ払えば誰でも通れたと思うのだが、現在は足の悪い人や60歳以上の人限になっている。年配者で、札打ちや御朱印集めが主目的なら道路料金を払っても迷わずP3、あるいはP2を目指したほうがいいと思う。オススメは途中で三重塔と滝を眺められるP3のコースだ。

今回車を置いたのは土産物屋街の一番奥にある「那智山観光センター」の駐車場。

途中、小さな有料駐車場が無数にあって、このまま車で進んでいいのか不安になるが迷わず奥まで入ろう。

この駐車場は観光センターで買い物をするという条件で無料開放されている。

どのみちどこかでお土産くらいは買うだろうし、ひと回りしてくればかなり疲れるから那智の黒飴ソフトクリームを頂くのは必須となるので、この駐車場はオススメだ。距離的にも特に他の駐車場と比べて不便ということもない。

この駐車場は路線バスのターミナルにもなっている。

この大屋根がしびれる。ザ、観光地という感じ。石鎚山のバスターミナルを思い出すなぁ。(あるいはチャイティーヨーか)

さて、いよいよ宿坊街へ入っていく。

季節が真冬だったからか、シャッターを下ろしている土産物屋が多かった。

途中にはアーチ看板。

アーチ看板を過ぎると右側に郵便局がある。きょうは日曜日なので閉まっているが、現在の郵便局だ。

この宿坊街がひとつの街なのだということがわかる。

シャッターを下ろした店が多いな・・・。

でもとりえずお店の写真はすべて撮っていく。

途中、石段がクランク状に曲がっている箇所がある。

このクランク部分でやっと開いている土産物屋があった。

ここは石細工の専門店。

このクランク部分には宿坊の名残と思われる家がある。

ここから先は土産物屋街というよりも宿坊街の風情が強くなってゆく。

普通の家のたたずまいだけど、宿坊の跡だよね。

左側にはっきりと宿坊とわかる家がある。

実坊院跡という看板があった。

熊野行幸で上皇や法皇の宿泊所だった宿坊がここにあったという。

実坊院跡には「平石」という岩がある。

これは那智の七石というもののひとつだという。

参道の右側は土地が雛壇状に造成されていて、それらは看板はないがすべて宿坊跡だろう。

那智大社の鳥居が見えてくる。

その最後のあたりには左側に営業している土産物屋が並ぶ。

木彫の専門店。

掘り出し物がありそう。

青岸渡寺の楼門を背景とした土産物屋街。

これぞ門前町、という風情。

石段の左に見える平地は宿坊の積徳坊跡。

ここには小さな観音堂がある。

内部は平和観音が祀られている。

宿坊の跡は更地で広々としている。

昔はかなりの人数を収容できた大きな宿坊があったのだろう。

いまは片隅に人家があるばかり。

背後には青岸渡寺の巨大な信徒会館がそびえる。

積徳坊跡から見おろした土産物屋街。

寺社の壮麗な伽藍よりも、こういう現世的な風景にうっとりしてしまう。

ここからは熊野灘の海が遠望できる。

(2024年12月15日訪問)