那智山観光センターに戻り、ソフトクリームを食べてしばし休憩。甘いものを摂取し少し体力も回復する。ふと駐車場の片隅を見ると「直進6km➡阿弥陀寺」という看板が目に入った。

唐突に、25年前にここに来たときの記憶がよみがえってきた。そのときもこの看板を見て山道に分け入ったのだ。だが当時はカーナビなどもなく、闇雲に山道を進んだがどこまで行っても寺が見つからず、最後にはススキが繁茂する高原みたいな場所にたどり着いただけだった。

今回はカーナビで寺の位置もわかっているので、再挑戦するか!

かなり疲れてるんだけど・・・。

途中に何か大仏状のものが見える。

近くまで行ってみると、大仏というほどの大きさではなく、高い基壇の上に建てられた阿弥陀如来だった。

目的地は阿弥陀寺だが、カーナビによればこれは寺ではない。阿弥陀寺はまだ先だ。

道ばたに不動明王。

いよいよ寺が近づいてきたようだ。

巨大な卍のオブジェがあった。

どうやら寺に着いたようだ。

あれ~また石段。杖まで用意されてる・・・。

でもスマホで確認すると本堂までは100mもない。

歩くぞ!

階段がゆるいのが助かる。

境内に到着。

この寺は青岸渡寺の裏山にあたり、女人高野とも呼ばれる古寺で少なくとも平安時代まではさかのぼる。

この地域では人が死ぬとこの山に行くと考えられていて、「亡者の熊野詣で」と言われる場所なのだそうだ。

山門の横にある鐘堂は「ひとつ鐘」といい、人がいないのに鐘の音が鳴ることがある。死者がこの寺に着くと、この鐘を1回撞いてあの世に旅立ってゆくからだという。

山門は屋根付きの釘貫門。

寺のメインの山門が釘貫門というのはめずらしい。

山門を入って左側にあるのが死者が撞くという鐘堂。

熊野から遠い和歌山市方面や大阪府の泉南地域の人々がこの寺に来ると、「死んでから熊野まで来るのは大変だから、生きているうちに」と鐘を撞いていくことがあるという。

本堂。

昭和に一度焼失しているらしく、比較的新しい木造建築。しっかりした造りだ。

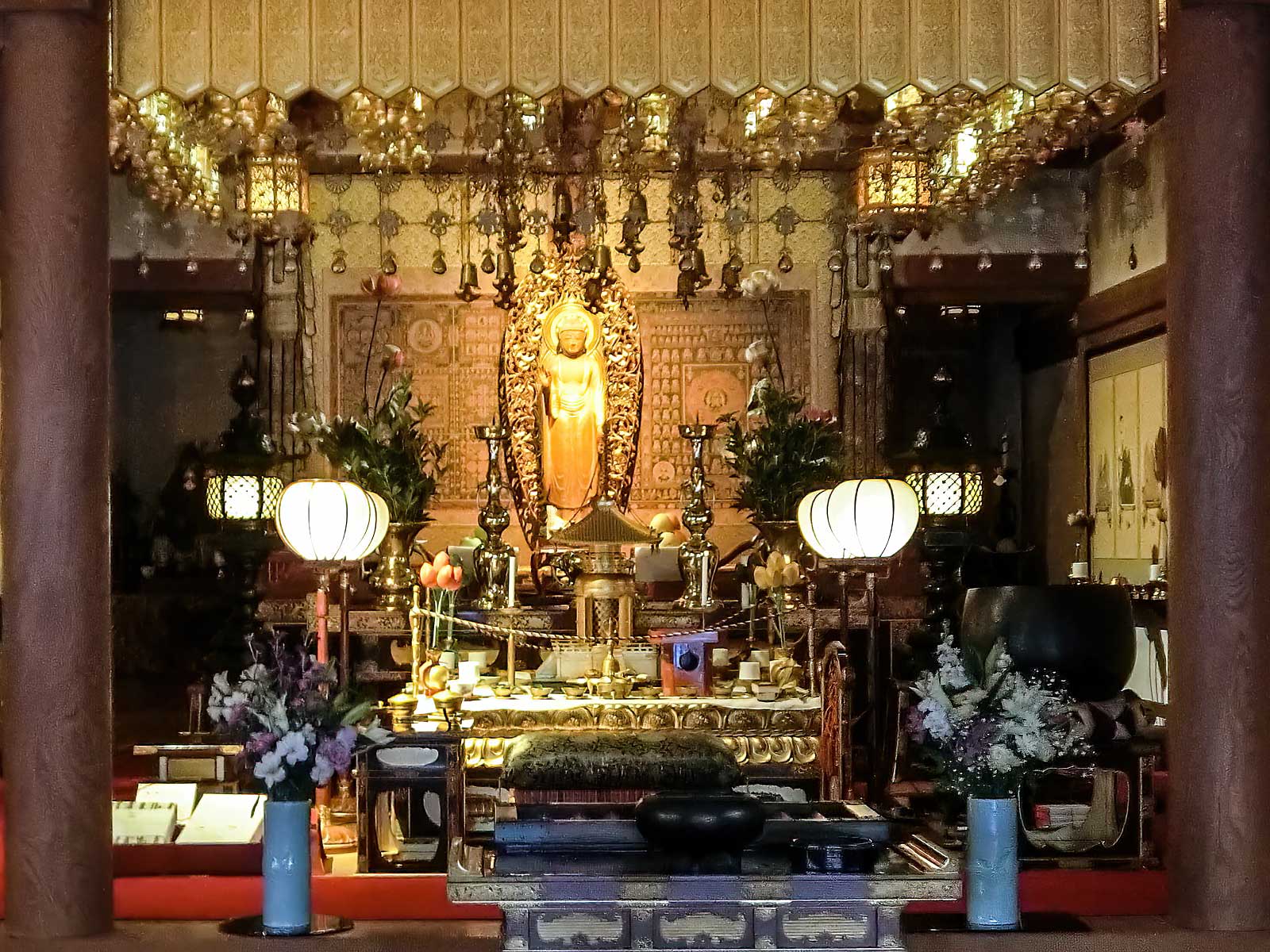

本堂の内部。

本尊の阿弥陀如来は焼失前の写真を元に、再現したものだという。背後には金剛界、胎蔵界曼茶羅が掛けられているのが見える。

本堂の右側には庫裏。

さらに右側には湯屋と東司。

そのさらに右側には客殿と思われる建物がある。

東司の横には沐浴用の水舟があり、山水が注がれている。

茶碗も置かれているので飲んでみたら、とても美味い水で、疲れているからか何杯でも飲めてしまう。

本堂の左側には半地下のムロがあり、中に青面金剛が収められている。

本堂の左は庭園になっていてその中にみちびき観音という観音様がいた。

あれれ? 庭園のほうに伽藍が続いている。

こじんまりした寺かと思ったら、意外に境内が広い。

三宝荒神堂。

内部にはたくさんの燈籠に電灯がともっていた。

三宝荒神堂の横には石段がある。これは奥の院である浄土堂への参道。

この寺の開山とされている中国の蓮寂上人が最初に修行の場とした地。いってみればこの寺の発祥の地らしい。

片道800m、30分ということなので無茶な登山ではないがさすがにきょうは無理だ・・・。

参道入口にある阿弥陀如来と思われる像までで引き返す。

参道入口にある子安地蔵堂。

中には千体地蔵が祀られている。

子安地蔵堂のとなりにある火生三昧跡。

平安時代の僧、応照上人が過酷な苦行の末に焼身したとされる場所。

何かに抗議するために焼身自殺したのではない。法華経の中に書かれる自らを焼くことで衆生を救済するという仏を体現したのである。

平安時代には修行者のあいだで焼身や生き埋めなどの自殺をともなう苦行がブームになった。

熊野地方では生きたまま

その激しい修行はこうして1000年を経た後も語り継がれているのだから、まさに永遠の悟りが成就したといっていいのだろう。

あれ? まだ先に堂宇が見える。

GoogleMapsで描画されているよりもたくさんの堂宇があるな。

行かねば・・・。

ここにあったのは六角堂の納骨堂と、弘法大師堂。

大師堂は案内板によれば室町時代(1509年)の建立とのこと。

いや、さすがにそれはないでしょう・・・それが本当なら、国重文か国宝に指定されてもおかしくないが、県指定文化財。

外観が新しいだけでなく内部も時代感はない。ここに最初のお堂が建ったのが室町時代ということで、この建物自体は昭和じゃないかな。

わかりづらいが県指定に指定されているのは中の厨子とか仏像なのでは?

納骨堂のほうも拝観しようとしたらお坊さんが来て扉を閉ざしてしまった。

「お髪上げ」といって故人の極楽往生を願って遺髪を収める習俗があり、この堂はそのための場所なのだという。

金剛證寺奥の院と基本的には同じだな。祖霊が山に行くという原初的な信仰なので、宗派が違ったり檀家でなくても収めることができる点も同じ。

弘法堂の前の樹に錫杖が刺さっていた。

弘法大師堂の右側にある墓石群。

弘法大師堂の左側は熊野古道の一部になっていて、道しるべがあった。

想像以上に境内が広かったので、帰路は本堂のほうへ戻らず、お寺の住人が使う道路を通って駐車場まで戻ることにした。

駐車場まで戻ってきた。

駐車場の奥は巨大卍オブジェの上で、展望所になっている。

この場所も「かけぬけ道」と呼ばれる熊野古道の一部。青岸渡寺の行者堂の前の登山路がここに通じているのだ。

徒歩では片道2時間強の行程で、途中には丁石が残っているという。

この場所には庭園のような場所があるが、これは塔頭か何かの跡ではないか。

巨大卍オブジェを上から見たところ。

海までが見渡せる。

遠くに見えるのは那智勝浦の市街地だ。

半島にある大きな建物はホテル浦島。宿泊したことがあるのだけれど、色々とすごい温泉ホテルなので写真を撮っておけばよかった。いつか日帰り入浴で再訪しようかな。

翌日、海岸付近から妙法山を見上げると、山頂付近に卍マークが見えていた。

(2024年12月15日訪問)