新宮市街地の西側に屏風のようにそびえる千穂ヶ峯。

その山の山腹に神倉神社がある。

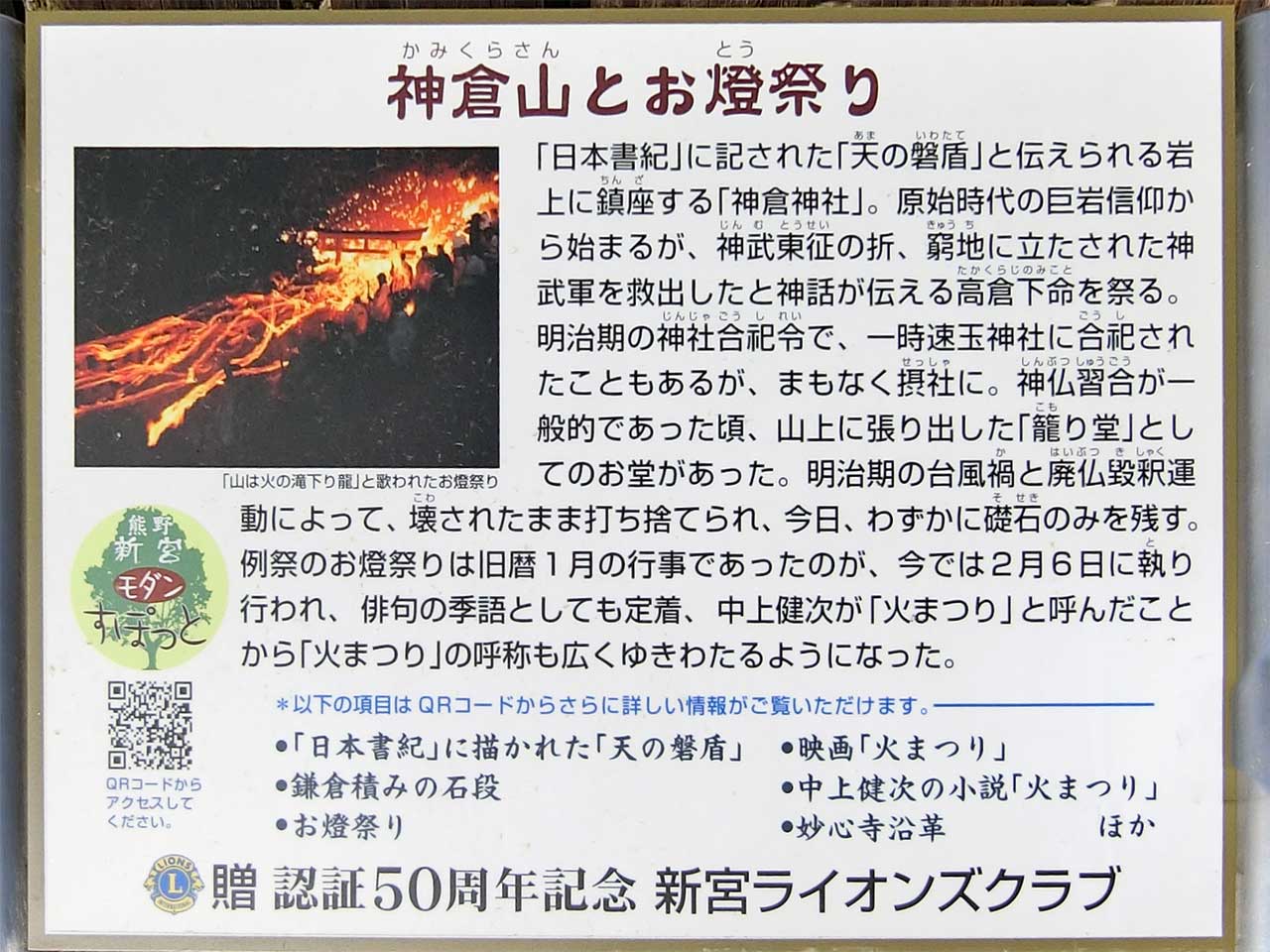

2月に行われる「お燈祭」という火祭りで有名。松明を持った男達が山を駆け降りるというもの。

千穂ヶ峯は神仏混淆時代には熊野速玉大社の修験僧の聖地だった。

現在の本殿のある岩座からは古代の祭祀の跡が見つかっていて古くから信仰されていたようだ。

現在の神社の姿は明治の神仏分離後のもの。

無料駐車場が山麓に2ヶ所あり合計20台ほどは置けるので、平常時にはそれで十分だろう。

神橋を渡って境内へ。

犬の散歩禁止という看板が所々に見られた。

神社前の川は、基本的にドブ川で正直あまりきれいじゃない。

境内に入ると、小さな末社と社務所があるくらいで著名な神社にしてはあっさりしている。

社務所。

宮司は常駐しておらず、現在は熊野速玉大社の管理下の摂社になっている。

境内に入った正面には末社の猿田彦神社がある。

その背後には山水の出る小さな谷。

さてここからは山道となる。

本殿までは標高差で80mほど。

自分の足で登るしかないが、健脚でなくても普通の体力があれば登れると思う。

足下が悪いので鳥居の前に杖を借りて登るのがいいだろう。

標高差以上に険しく感じさせるのがこの石段。一段、一段が高く、不均一なのでかなり足に来る。

自然石を積んだ荒々しい石段なのだ。

お燈祭ではここを駆け降りるのだから非常に危ないと言っていいだろう。

途中にあった末社。

火神社と中ノ地蔵堂。

途中からは千穂ヶ峯山頂方面への登山道が分岐している。

国土地理院の1/25,000地形図だと千穂ヶ峯は北側からしか登山道がないようにみえるが、南側からも登れるようだ。

神社の山上社殿へ到着。

ここまで来て気づいたけれど、この神社、むかし来たことがある! 20年以上たつと忘れちゃうものだなぁ。あのころはデジカメもなく、写真も残さなかったから。神社の入口や石段を登っているときには思い出さなかったけれど、急に記憶がよみがえってきた。昔は若かったから、石段もあまり苦にならず駆け上がったのをいま思い出した!

ここにも末社が。

満山社。

基本的に社殿はコンクリ。

山上の鳥居と玉垣はお燈祭のランナーたちの出走ゲートの機能を持っている。

この玉垣内にランナーたちが詰め込まれ、松明を点火するのだ。

鳥居を入ると右側には地層の滑り面みたいなツルツルの岩肌がある。

なんとなく左側の平らな部分を歩くのがマナーみたいに見えるけれど、実は水盤を過ぎたらこの岩の斜面を登るのが本来の参道らしい。

一応、人ひとりが歩けるくらいの幅で平らな部分がある。

それ以外の部分は基本的に歩かないほうだいいだろう。

もちろん平らな部分を歩いても問題はない。

ただ最後の岩座の部分はどうしても岩をよじ登らなければならない。

社殿は「ゴトビキ岩」と呼ばれる岩座の横に石垣を積んで建てられている。ゴトビキとはヒキガエルのことだそうだ。

本殿は木造で春日造り。でも年代的にはあまり古くはなさそう。ときどき建て替えているのかな。

岩座に登ると市街地が一望できる。

熊野川河口に紀州製紙の製紙工場が見える。

河口にはかつて王子製紙の工場もあったし、現在ショッピングモールのオークワがある場所ももとは製紙工場だったし、新宮市は製紙の町だったのだ。

本殿から回り込んだ、岩座の裏手みたいなところにも何かお参りできる場所がある。

ゴトビキ岩を陽としたら、陰の遥拝所か。

元々は胎内潜りだったらしいが、危ないので小石を詰めて埋めてあるそうだ。

帰路は注意しないとヒザを悪くしそう。

途中に女坂という別ルートがあったのでそちらを利用してみたが、こっちはこっちであまり整備されておらず、歩きやすいとはいえない。

(2024年12月15日訪問)