これから群馬まで帰るのだが、前回と同様、熊野灘、伊勢湾の海岸線に沿って北上、名古屋から国道19号と、ほとんどが下道のつもりだ。先はまだ長いから途中、所々で寄り道をしていく。

最初の寄り道は紀宝町にある小さなお寺、平尾井薬師堂だ。

熊野川の支流、

寺の駐車場に着くと、そこからは遠くの山々を展望できる。ほとんどが植林されて人間の手が入った穏やかな山並み。人家も点々とあるが、多くが空き家になっているようだった。

この場所は中核都市の新宮市からも車ですぐだし、山奥というほどの山奥でもない。だがそもそも新宮市自体が県庁所在地から半日もかかるような遠い場所だから、そこからさらに引っ込んでいるという条件では過疎化が進むのだろう。

平尾井薬師を訪れた理由は、この寺の岩座を背負うビジュアルがきのう訪れた神倉神社と似たようなイメージなので、セットでお参りしておこうという趣向。

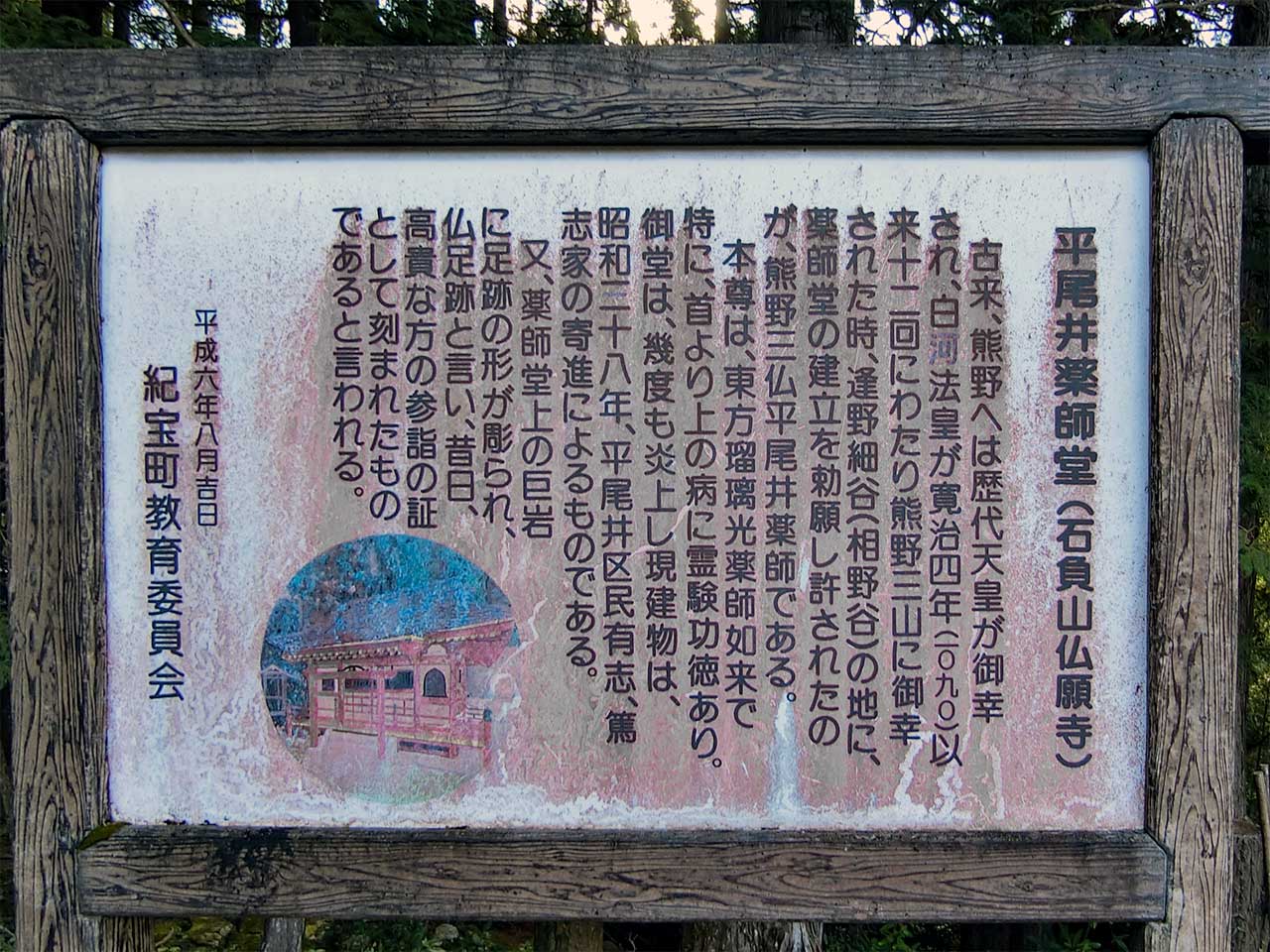

案内板によれば平安時代に白川法皇の勅願で建てられたという由緒のあるお寺のようだ。

駐車場は山の上の本堂の近くにある。駐車場から参道へ入るとそこは石段の途中なのだ。ここから下のほうへまだ石段が伸びていた。

もしかしたら途中に八脚門とかあるかもしれないが、とりあえずここは下らずに、本堂のほうへ登ることにする。

本堂は駐車場から近いといっても、このくらいの石段はあるのだ。

本堂に到着。

朱塗りの特徴的なお堂だ。

現在の堂宇は昭和38年に地域の人々の寄進で改築したものだという。そのころは山里にもたくさんの人がいて、こうした事業ができたのだろう。

お堂の中の様子。

ちょっと神道っぽい。

本堂の左側には鐘堂と水盤。

鐘堂の先に奥の院みたいなものがあるようなので、あとで行ってみよう。

水盤は山水の掛け流しで、美味しかった。

本堂の裏側には岩座がある。

ここはこうして記録でも残しておかないと、しばらくたつと「神社だったかな?」ってなってしまいそう。

岩座の下にはめ殺しの中門がある。いや、門とは言わないか?

地蔵格子に穴あき石が奉納されていた。首から上の病を治す御利益があるという。

穴あき石は一般的には耳や目の病の治癒祈願で奉納する。

穴あき石を吊るすときには白い糸を使うとのこと。

また髪の毛をかけると頭痛が治るという。

岩座の下には石像薬師如来座像。

薬師如来の周囲にも穴あき石がたくさん転がっている。

古い時代、地域の人々が文字を知らなかったため、高貴な人が来た記録として足形を刻んだというようなことが案内板に書かれているが、どれが足形なのかよくわからい。

本堂の右側には庫裏と思われる建物がある。

生活できそうな感じではなく、地域の公会堂を兼ねているのかもしれない。

トイレは外便所。

外便所として非常にトラディッショナルなスタイル。

比較的最近改修されたようだが、古式に従っている。

男子小用はぶっかけ式。

とりあえずこのタイプのトイレがあったら必ず写真とる!

大のほうはいわゆるぼっとん式。

紙もありとても清潔。これ以上清潔なボットン便所ってないんじゃないかというほどの清潔さ。

ただ戸の上のほうが空いているので、そとから覗けてしまう。昔の農家の外便所ってこんなふうに上から見える造りが多い。

ひと気のない無住寺だけど、雑草もなくきれいになっていて、荒れている要素は皆無だ。

寺の裏に人家がある。

この人家は寺の境内を通って、この石段を登らなければたどり着けない。

現代では買い物をしても車で家まで乗りつけられるのが普通だから、その基準からしたら不便な暮らしだったろう。プロパンガスを運び上げるのだって一苦労だ。

岩座の裏側を廻れそうだったので石段を登ってみた。

もしかしたら裏側のほうに胎内潜りでもあるかもしれない。

特に何もなかった。

足形も結局見つからなかった。

寺の上の家にあった謎の穴。

池の跡か? それとも何かの低温貯蔵庫の跡か?

寺の上側の家は当然のように空き家になっていた。

空き家になって30~40年は経っているだろう。ときどき町から家の管理に通っていた時代もあっただろうが、いまはそれも途絶えてそう。

上の家の敷地から見おろした平尾井薬師堂の全景。

寺の周囲には2~3軒の人家があり、まだ人が住んでいそうな感じだ。

だからお寺もきれいに保たれているのだろう。

いい感じの里だなぁ。

徳島でサラリーマンをしていたとき、こんな山奥の行き止りの場所に家を買いたいと思っていたことがある。

そのころ買おうと思っていた場所から比べればこちらのほうがはるかに条件がいいけれど、でもこっちには仕事ないだろう。

鐘堂のほうへ戻り、奥の院のほうへ行ってみる。

「巌別清水大師」とある。

暗い杉林の中を巻くように歩いていく。

このあたりはいまは薄暗い人工林だけど、昔は段畑だったのじゃないかな。

もっと多くの人々が山で暮らしていた時代があるのだ。

100mほど行くと、山に登る石段がある。

石段を登ると岩座が見えてきた。

岩の下が洞窟のようになっていて、祠が収められている。

中々に凄みのある祠だな。

祠の前に四角の穴がある。

これが清水大師の「清水」だと思われる。柄杓が置かれているから汲めるのか?

中の水位は低く、もはや利用できる様子ではなかった。

冬だからなのか、杉山にしたからなのか・・・。

(2024年12月16日訪問)