平尾井薬師堂からの下山時、参道石段の登り口を確かめてみた。

人家への入口に見えるが、この右側の道が寺の参道だ。

参道に入ると石橋がある。

「昭和八年 玉川橋 初秋架橋」という定礎がある。

橋の下は石畳のような石組みがあり、沢の水はその隙間を通って流れているので枯れ沢のように見える。

橋の下流側。

石組みが終わったところでは再び沢に水が戻り、小魚が泳いでいるのが見えた。

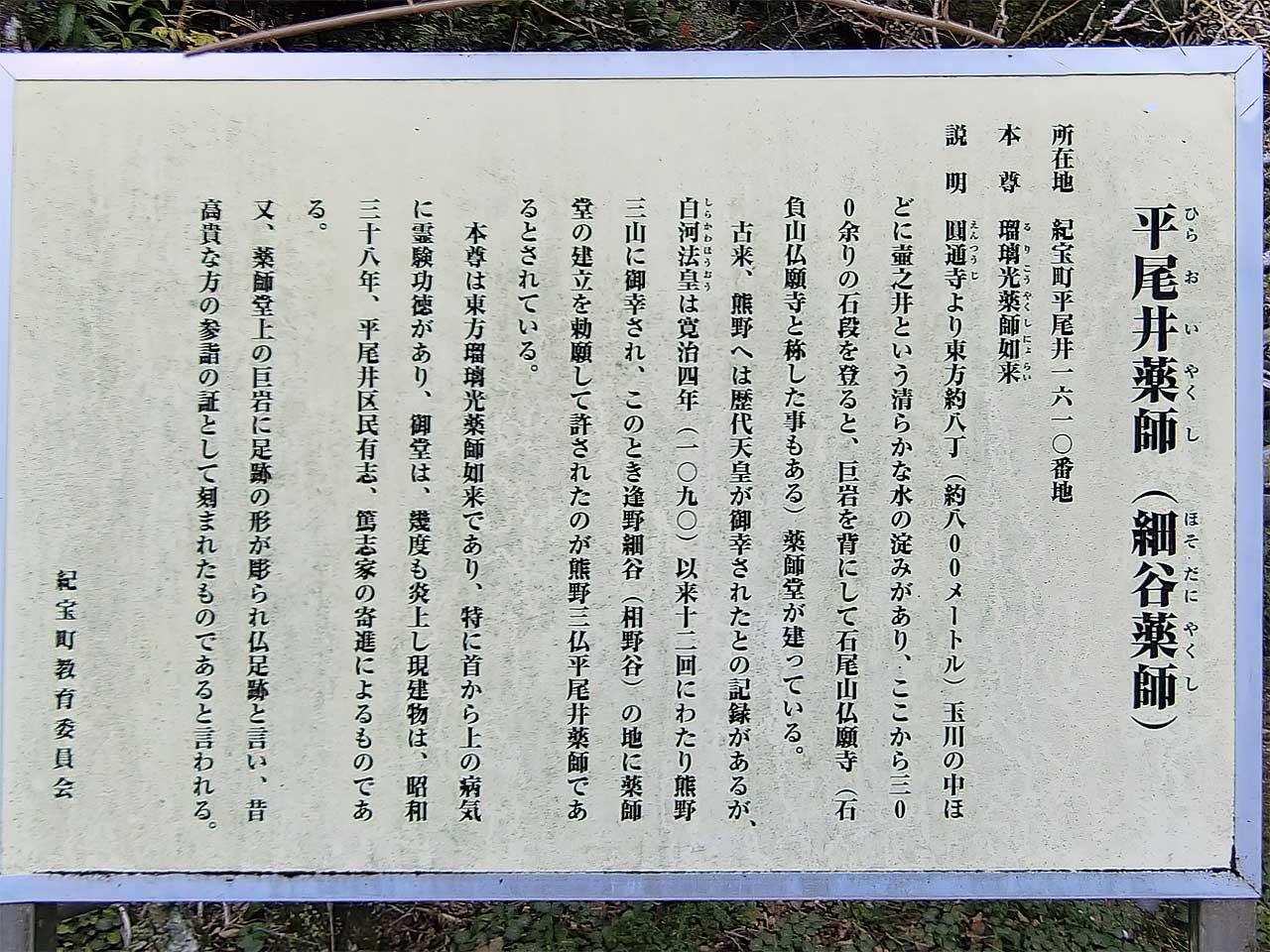

参道入口にも平尾井薬師の案内板がある。

駐車場にあった案内と大筋は同じなのだけど、こちらの看板には「玉川の中ほどに壺之井という清らかな水の澱みがある」という文言が多い。

それと本堂の再建は駐車場の看板では「昭和28年」となっていたが、こちらの看板は「昭和38年」。記事では昭和38年のほうを採用している。

石橋のすぐ上流に水舟、あるいは、洗濯場のような生け簀のような構造物がある。

沢の水量が増えると下流側の石畳にオーバーフローする構造だから生け簀ということはないか・・・。

この構造物のさらに沢水が溜まっているよどみが見える。

これが沢之井なのだろう。

もしかすると平尾井薬師へ登る人々の水垢離場だったかもしれない。

参道を少し登ってみた。

途中から石段になり、直登なので駐車場までは比較的短い距離だ。八脚門などはなかった。

参道入口から見た近隣の風景。

熊野市あたりの里山の農家の様子として記録しておこう。

(2024年12月16日訪問)