山門の竜宮門から約300m続く参道には、この地方の人々が死者を供養するために立てた卒塔婆が続いている。

山門の外の1番地から、2番地~8番地までのエリアに分かれているが、参道の右側はほぼ卒塔婆が途切れない。

この卒塔婆は呑海院の檀家の墓地というわけではなく、この地域で人が亡くなると、葬式の後にこの奥の院に申し込んで故人の卒塔婆を立てるというものだ。つまり他の寺の檀家であり、墓地も他の場所にある。

これは、この地域では人が死んだら朝熊ヶ岳へ行くという民間信仰によるものなので、呑海院の檀家でなくても、宗派が違っても塔婆を申し込むことができる。

卒塔婆を全部見るべきかというとまったくそういうことはなく、知っている故人の塔婆があればそこにお参りすればいいという程度なのだけど、せっかくなので1番地から順番に見ていくことにした。

1番地は山門の外側にあり、比較的整然としている。

塔婆の列と列の間の間隔も広い。

2番地も比較的整然として明るい雰囲気。

昔からのお寺が新たに発売した墓苑という感じになっている。

もしかして、初めての人が塔婆を立てようとすると2番地になっちゃうのかな。

3番地からがこの奥の院らしい世界観になっていく。

3番地~4番地付近。

塔婆には複数のサイズ(料金)があるのだが、このあたりから6~7mはあろうかという巨大卒塔婆が林立してくる。一般的なお寺の卒塔婆といえば、1.5mくらいの長さの薄っぺらい木の板だから、初めて見る人はちょっとギョッとしてしまうかもしれない。

卒塔婆の数が多いため隙間なくびっしりと立てられていて壁のようになってしまっている。

このあたりを見ると立てた年代は令和4年なのでまだ新しい。

一度立てた塔婆は6年間は立ち続ける。これ、4番地あたりに立てたいとか指定できるのか、それともサイズによって場所がだいたい決まってしまうのだろうか。

矢印の塔婆は西田敏行のファンが立てたもの。亡くなったのは2ヶ月前のことだ。

途中、山側には僧侶の墓が点在する。

7番地付近。

このあたりは木材がだいぶくすんできていて古くなっている。

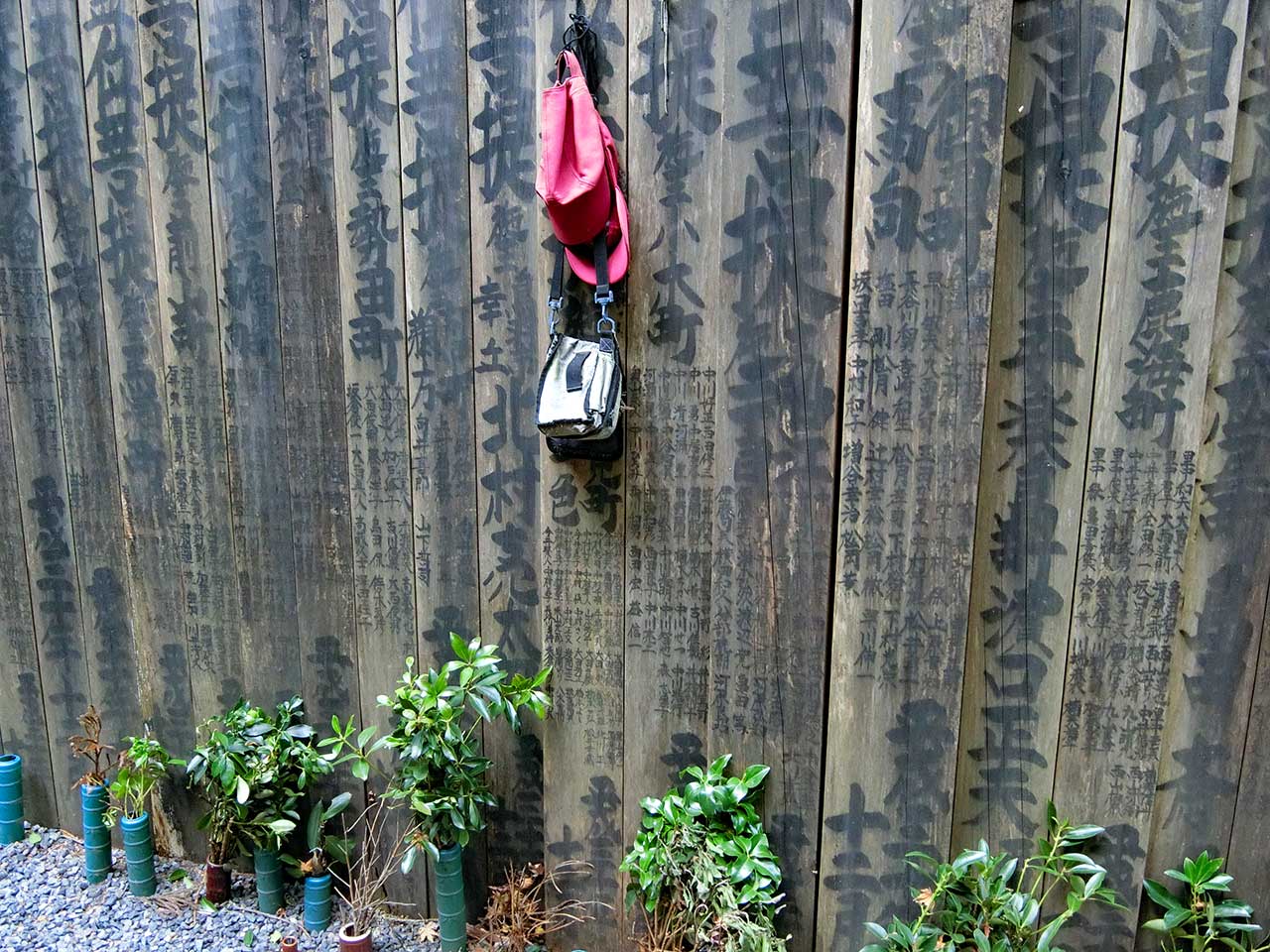

そしてところどころに何か引っ掛けてある。

「塔婆に遺品を掛けないでください」と看板が出ているのはこれのことだ。

帽子とかポーチ、わらじなど、故人が死出の旅路を歩くのに楽になるような品々を掛けているようだ。

自分の愛する人の旅が少しでも楽になるようにと思って掛けたものだから、違反だから取り除け、とは簡単には言えない。お寺としては汚くなるので困るのだろうが。

8番地まで来た。

「南無阿弥陀仏」と書かれた

浄土宗/浄土真宗系の宗派の人が塔婆を建てる場所なのかな。

狭い通路があって奥を廻れる。

一種の巡礼空間といってもいいかもしれない。

すごく狭い・・・。

奥の院の伽藍が見えてきた。

山門は四脚門。

山門前には小型の板塔婆が集まっている。

山門を入ると、柱型の塔婆の見本が置かれている。

一番大きいのが50万円、一番小さいのが3万円。意外に安い。

この下のランクに板塔婆あり、料金は500円~2万円までと安い。

山門を入ったところにある水盤舎。

水盤舎の廻りには板塔婆を収める地蔵の園のような場所がある。

ここに祀られる最小の水塔婆がたぶん一番安価なやつ。

地蔵菩薩の廻りに小型の石仏のようなものが並んでいるが、これはすべて古い墓石だ。

奥の院境内の様子。

手前から客殿、玄関、方丈、本堂。

本堂は妻入りのこじんまりとしたお堂だ。

内部も仏殿というより開山堂か位牌堂といった感じ。

方丈。

本堂の左側には茶店があった。

天気はよさそうに見えるけれど、この日はものすごく寒くて、茶店で何か暖かいものをと思ったのだが営業していなかった。

有料の望遠鏡あり!

料金は20円だった。もしかして電気なしでコインの重さだけで稼働するのか。試してみればよかったな。

金剛證寺にあった卒塔婆工房。

新しい塔婆はここで作っているのだ。もしかしたら木材も寺の山から調達できるのかも。

卒塔婆の焼却炉もあった。

(2024年12月14日訪問)