伊勢志摩スカイラインを走り、朝熊山の山頂へ。

そこには

徒歩の登山道は近鉄朝熊駅付近からの登山道があり、かつてはケーブルカーもあった。現在もそのルートが通れるほか、伊勢内宮の裏手あたりからも尾根道が残っているようだ。

寺の駐車場の入口には総門の棟門がある。

車で門をくぐる。

駐車場は何ヶ所かあり、相当の台数が置けるので、初詣でなどでも駐車場不足にはならないだろう。

駐車場、境内拝観は無料。実質的に伊勢志摩スカイラインの料金が寺の入場料といってもいいだろう。

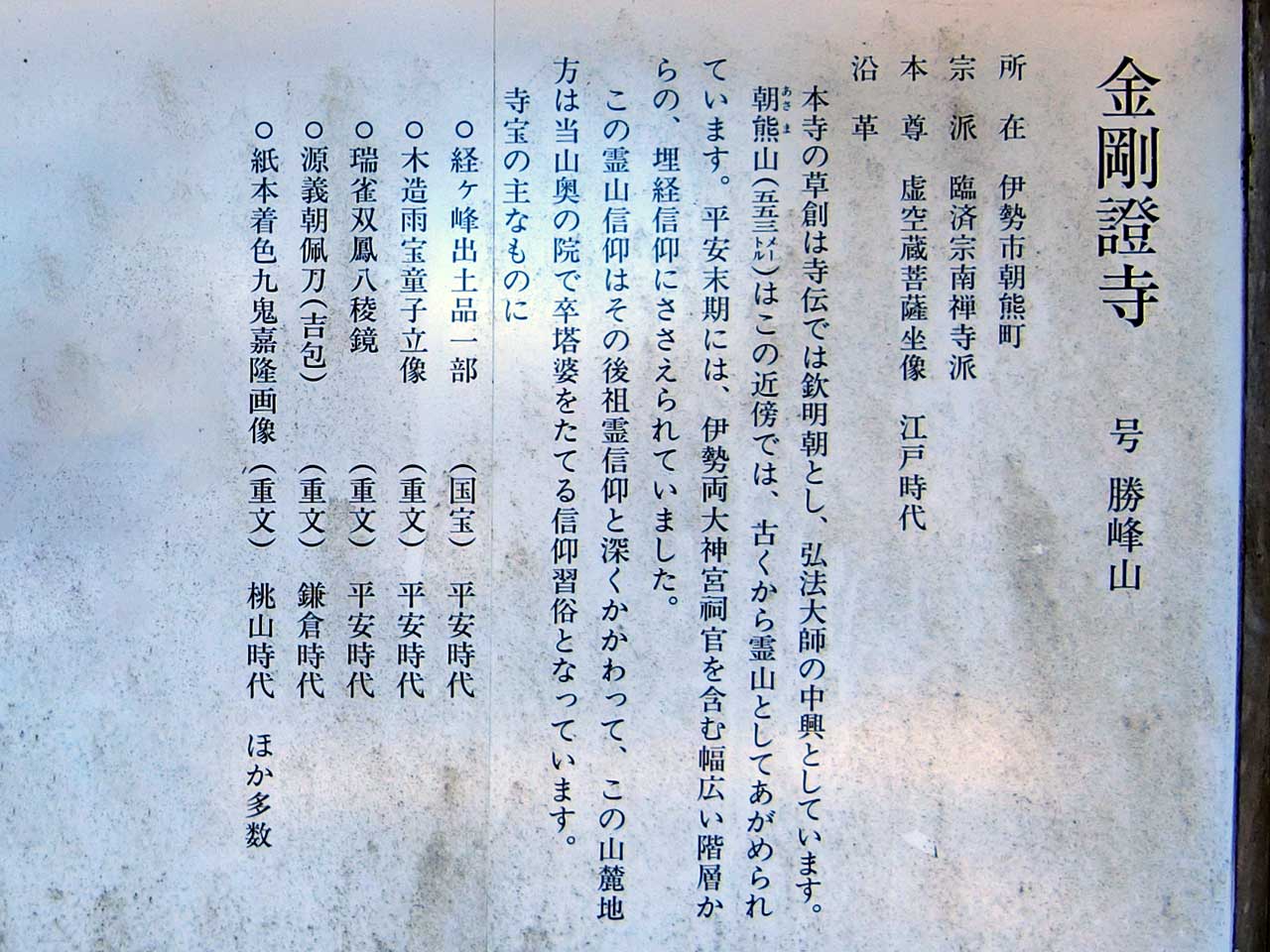

この寺には古くは埋経信仰があり、平安時代の出土品が国宝に指定されている。

もうひとつ、地域の民間信仰で死者の霊が登る山ともされていて、寺の奥の院がその信仰を受け持っている。

寺は伽藍配置図左半分の金剛證寺と、右半分の奥の院エリアに分かれていて、雰囲気もかなり違うし、山門も独立していることから2つの寺院があるものととらえていい。それぞれに駐車場があるがどちらかの駐車場に置いて、2ヶ寺間は歩いて移動すればよいと思う。車を入れ替えるほどの距離ではない。

記事は、金剛證寺部分と奥の院部分で2ページにわけて紹介する。

駐車場のわきにはRC造の宝物館がある。

駐車場からは短い石段を登って山門の仁王門がある。

でも、仁王門へ行く前に徒歩の登山道を少し戻ってみたい。

このあたりには塀に囲まれた敷地があり、かつては僧房が並んでいたと思われる。現在は建物はひとつも残っていないが。

旧参道方面にあるおちんこ地蔵。

陰茎を突き出した石仏で、子宝にめぐまれるご利益があるという。よだれかけが掛けられているけれど、重要な部分はちゃんと出ている。

おちんこ地蔵の横には三面六臂の馬頭観音。

またこのエリアには鎮守社の朝熊稲荷社がある。

稲荷社は春日造りのなりかけみたいな造り。

参道に戻って仁王門への階段を登ろう。

石段の下にはお百度石がある。

お百度石の設置場所としてはなかなかキビシイ場所だ。

山門は仁王門の八脚門。

年代は新しそう。昭和中期くらいではないか。

仁王像。

背面には明星天子(写真左)と雨宝童子(写真右)とがいる。

山門を過ぎると左側に鐘楼、茶屋、護符売場が続く。

右側は「

池にかかる太鼓橋。名前は「連珠橋」

先には雨宝童子を祀る堂があるが、橋は通行止め。

ただし雨宝堂へは背後の本坊方向から行くことができる。

参道左側の茶屋。

きょうはものすごく寒いので甘酒でも飲みたいところ。でも先にお参りを済まそう。

・・・と思っていたら、帰路ではこの場所を通らなかったので結局は賞味できなかった。

茶屋の先には護符売場があり、その隣りはかつて観音堂があったようだが、なぜか更地になっていて板垣になっていた。

参道を進むと正面に地蔵堂(与楽院?)という建物があり、参道は右方向へ折れてゆく。

内部は神仏混淆っぽい雰囲気。

お堂の前には回転式の六角地蔵があった。

重軽地蔵も兼ねているというハイブリッドな装置。

まず持ち上げてみて、それから3回まわして、再度持ち上げる。2回目のとき1回目より軽く感じたかどうかで占う。

廻している様子。

龍王堂の右側に小さな下屋が附属している。

内部には蓮華庚申という不思議な木像が祀られていた。

蓮の花、蓮の葉で三猿を表現しているというが、さっぱりわからない。

参道は地蔵堂の前で右に折れて、三重塔や五重塔の小塔が並んでいる。

その先には吹き放ちの仏足石堂。

この仏足石は奈良薬師寺の仏足石を江戸時代に模刻したものだという。

確かに、概ね同じデザインのようだ。

仏足石堂の向かいには水盤舎。

再び短い石段があり本堂の摩尼殿が見えてくる。

本堂は正面1間が外陣になった密教形式。桃山時代とされ、国重文。

ただ、内部は撮影禁止なので、ここから。

本尊は虚空蔵菩薩。

途中にあった雨宝童子は虚空蔵菩薩の眷族である。

本堂前は引きが足らないので、横から見る。

豪華な建物だ。

本堂前左側にある福牛。

比較的最近作られもののよう。鼻筋が撫でられてツルツルになっている。

本堂前右側にある智慧寅。

本尊の虚空蔵菩薩は寅年の守り本尊なので、それに由来するもの。

本堂の左側にある3間四方のお堂。「求聞持堂」という扁額た付いている。中は見えなかったが、経蔵のような雰囲気。

本堂の右側にある入母屋妻入りの堂。

「法務所」という扁額がある。納経所かな?

本堂前からは右方向に参道が続いていく。

この先に見える赤いお堂は明星堂。

この主要伽藍の横並びは密教の古刹の特徴でもある。金剛證寺は現在は臨済宗に改宗しているが。

本堂前からは本坊方向へ行ける。

こちらに行く観光客はあまりいないのだが、一応、すべての堂を見ておかねば。

本坊から雨宝童子堂へ行くことができる。

伽藍配置図によれば開山堂とされる建物。

一般的には方丈でいいかな。

玄関、寺務所など。

本坊側にも薬医門がある。

薬医門正面から。

本堂の右並びのお堂に戻る。

明星堂。

伊勢神宮の鬼門除けのために建てられたという。

簡素だが雅な雰囲気の神社風建築。

正面1間は吹き放ちで、内陣部分は上げ蔀になっている。

内部は神仏混淆風。

明星堂を過ぎたところに八大竜王社登山口の釘貫門がある。ここから埋経の遺跡や朝熊ヶ岳の山頂へ登れる。

山頂にも伽藍があり、標高差は100mもないので行ってみたいところなのだが、きょうは余りにも寒いのでやめておいた。

山頂登山口付近にあった千手観音。

(2024年12月14日訪問)