津市の市街地、津観音に来ている。時刻はもう16時をすぎているからか門前町にはまったく人通りがない。

専修寺と一身田でけっこう時間を使ったあと、予想外に機織り工場を見学したためだいぶ時間が押しているのだ。

津観音を訪れるのは初めてで、市街地にあるので駐車場が難しそうに思え、商店街の立体駐車場に車を入れた。

その上から見た境内の様子。

参詣してから知ったのだが、本堂の裏手に20台くらいの寺の無料駐車場があり、祭礼の日でもなければそこに駐車すればよさげ。もっとも商店街の立体駐車場も30分までは無料だったので、駐車料金はかからなかった。

津観音はお伊勢参りの参拝客が必ず立ち寄る寺として繁栄し、日本三大観音のひとつとされている。残りの2ヶ所は浅草寺と大須観音なので、その2ヶ所の門前町を思うと、現在はちょっと門前町のにぎわいに欠ける。

山門は八脚門の仁王門。

境内の堂宇はすべて新しい。戦災で伽藍を焼失したからだ。

仁王像。

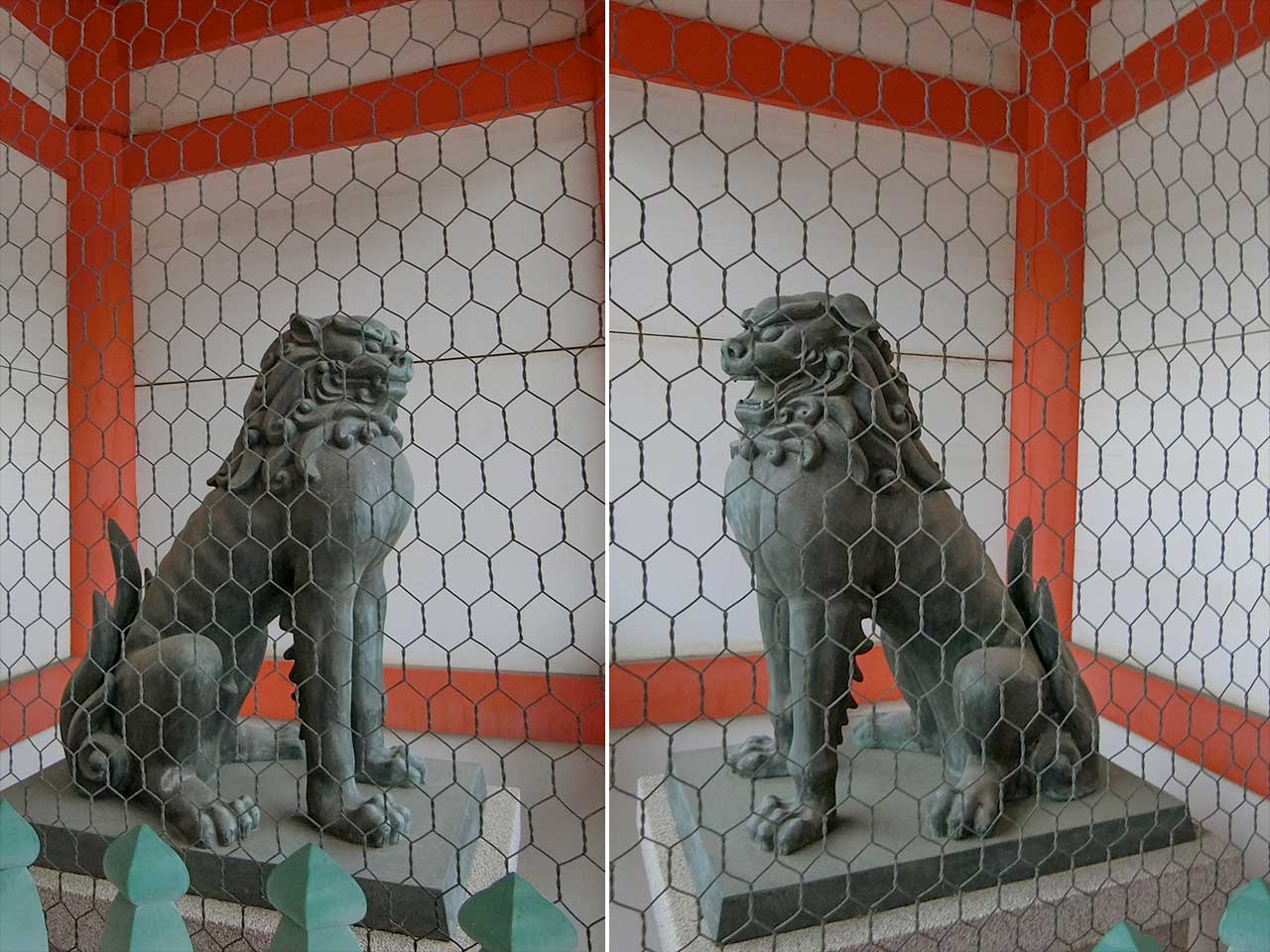

仁王像の裏側には狛犬が安置されている。

山門の中には撫で石というものが置かれていた。

四国60番札所横峰寺からもらってきた石で、この石を撫でてから体の悪い場所をさすると治癒するという。

こういう参拝者がアクティブに関与するアイテムを設置するのはいいことだと思う。お寺参りの楽しみにつながるので。

境内の全景。

本堂の左奥にある五重塔が目を引く。

山門を入った左側には水盤舎。

水盤舎の横には気圧計があった。

たまにこうして屋外に気圧計があるが、どういうふうに役立つのだろう。津市も伊勢湾台風で被害を受けた地域なので異常な低気圧になったときに避難するとか?

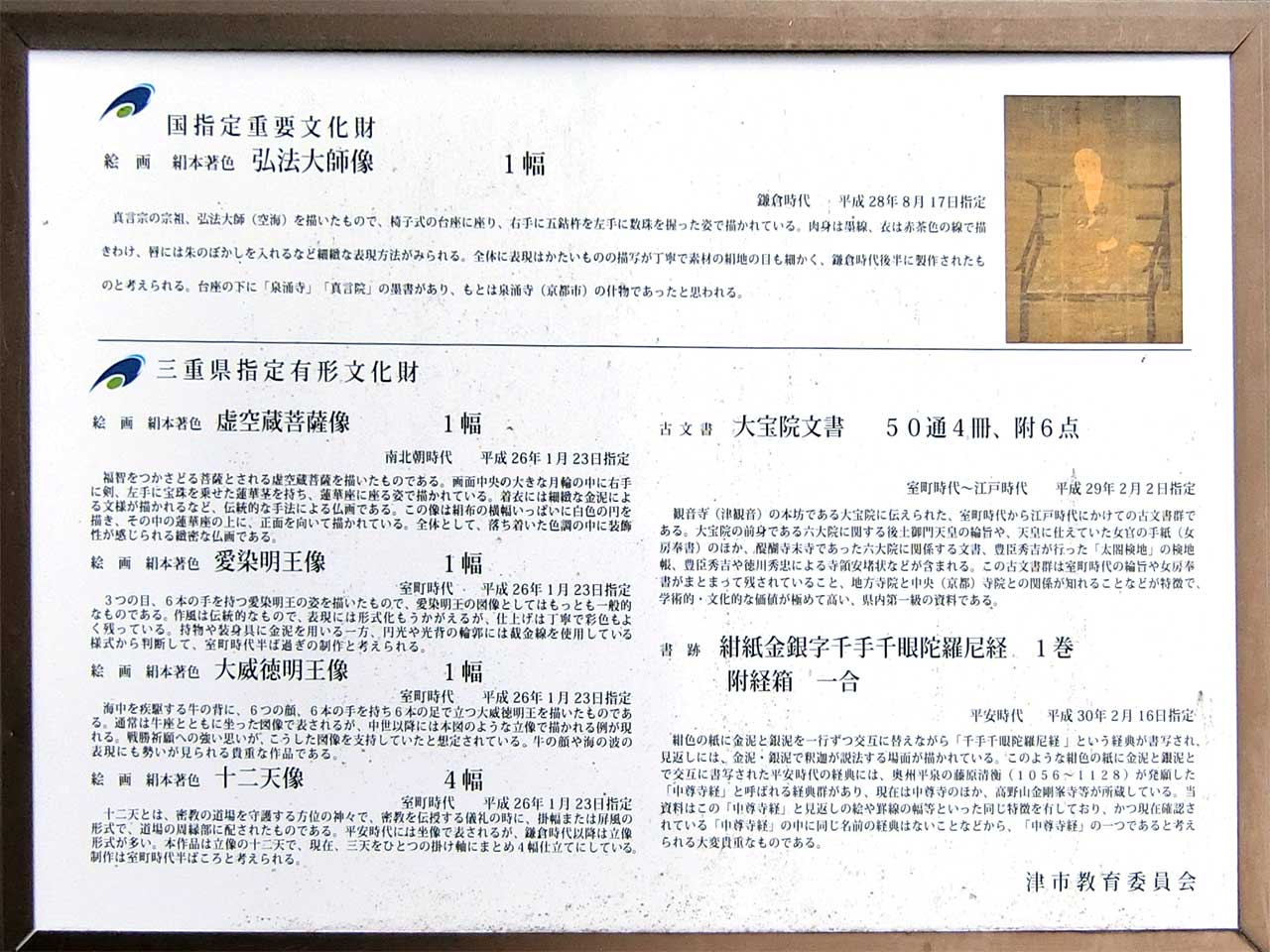

寺には絵画を中心として文化財が多い。

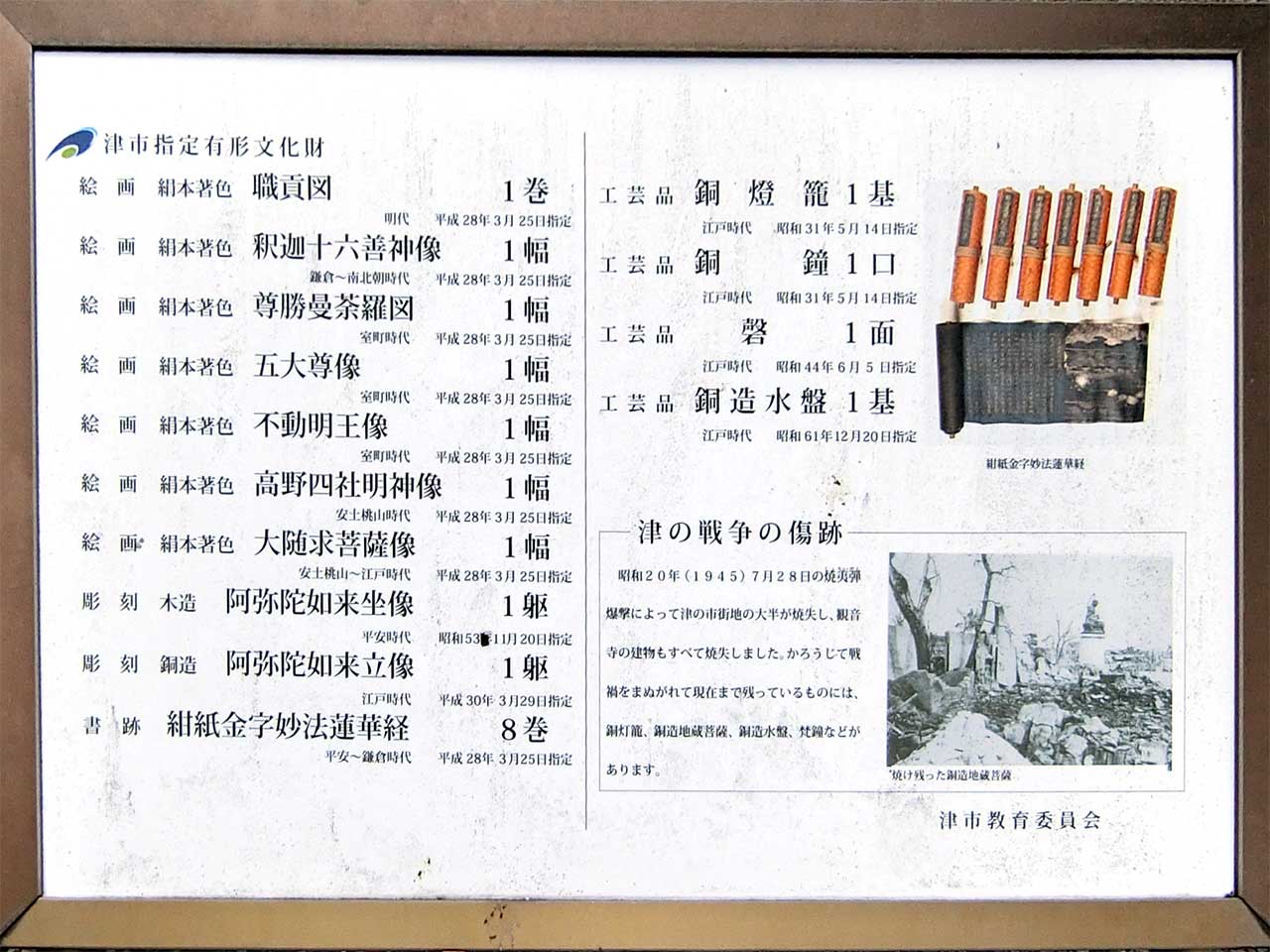

市指定文化財も多い。

本堂。

寄棟屋根のRC造。

本堂内では宝来紙という縁起物を購入できる。

本堂前にある与楽地蔵。

同じく、対面にある抜苦地蔵。

本堂内は内陣と外陣が地蔵格子で分離された密教形式。

本堂の左側には五重塔がある。内部には四天柱があり大日如来が祀られているようだ。

私としては津観音というと新しい五重塔が建ったという印象が強かったが、実際に実物を見てみると小さいな。

境内の左側には巨大な延命地蔵尊と護摩堂。

この地蔵尊は初めは江戸中期に作られたという伝説があり、明治時代に倒木で大破したのを大正時代に改鋳した。昭和20年の空襲で焼夷弾が直撃し、その跡が残っているという。

矢印の部分か。

護摩堂の右側には稲荷社と地蔵堂。

その先に築地塀の内部に西国三十三観音ミニ霊場がある。

境内の右側を見ていく。

山門を入ってすぐ右側にあるのが納骨堂。まだできて間もないようだ。現代的で明るい感じのよい建物だ。

納骨堂の左側には鐘堂。

鐘堂の隣りには旧梵鐘置き場と、鎮守社。

鎮守社は猿田彦神社、秋葉神社、阿多古神社が合祀されている。

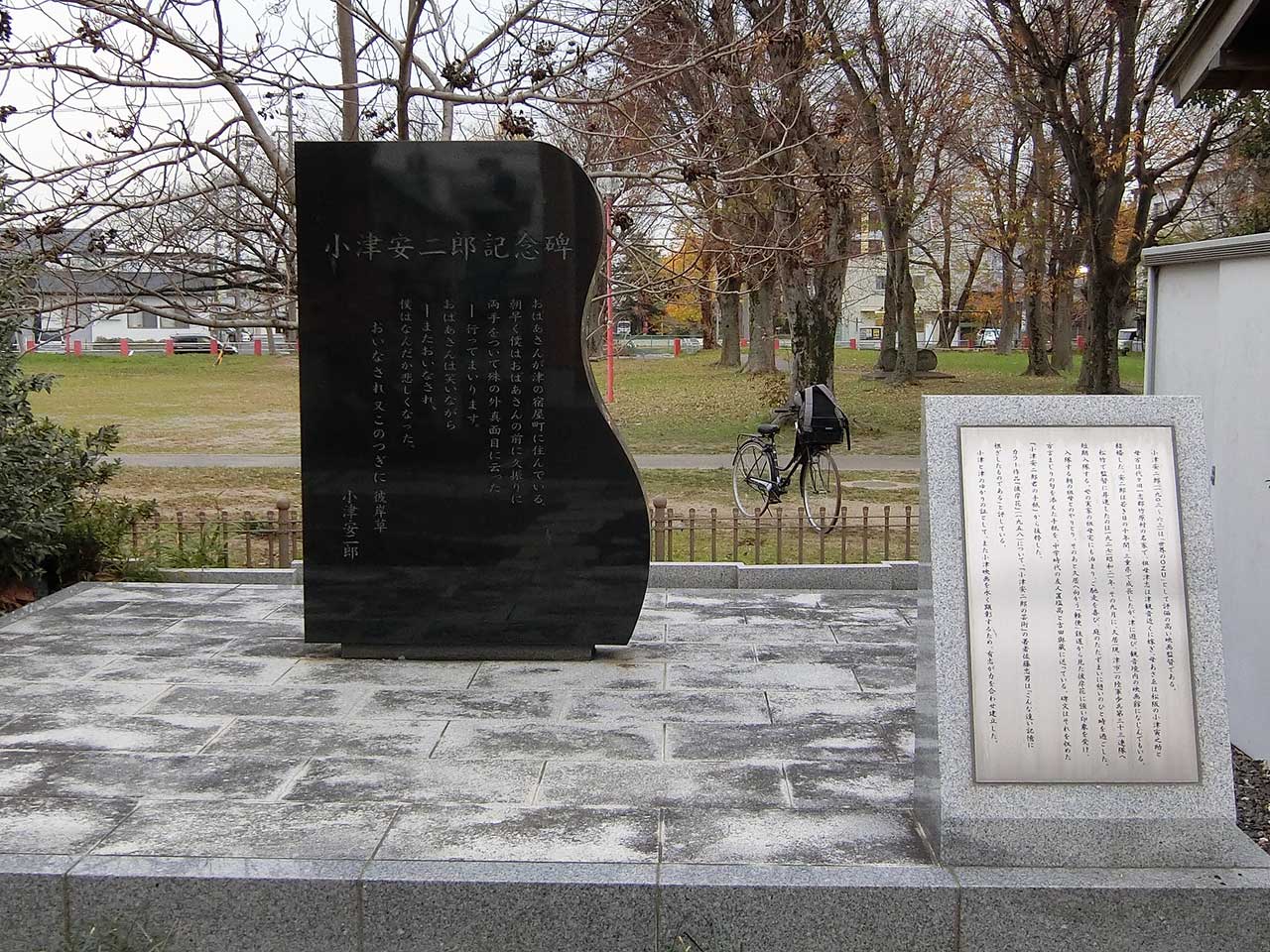

鎮守社の横には映画監督、小津安二郎の記念碑がある。小津の祖母は津観音の近くに住んでいて、たびたび祖母の家を訪れたという。そのころの記憶をもとに小津が書いた俳句が碑になっている。

本堂の右側には資料館がある。

通常、寺院の伽藍配置では、本堂の右側には庫裏や玄関が置かれることが多いが、津観音では住職は敷地外の塔頭のような寺に住んでいる。

境内の西側には薬医門があり、そこから外へ出られる。

西門の外にはすてきなお好み焼き屋が営業していた。

境内の外に寺の庫裏というか本坊がある。

塔頭のような風情だが塔頭ではない。

二階建ての大きな堂が見えた。

宝物庫だろうか。

(2024年12月13日訪問)