初雁球場の南側に神社がある。

三芳野神社だ。

市街地もかかわらず、参道が120mもあるのが印象的。

参道は抜け道にもなっていて24時間通り抜け自由だし、途中は児童公園になっているので子どもたちの遊び場にもなっている。

こういう開放的な境内の寺社は好きだ。

川越に住んでいたころも、喜多院や蓮馨寺は境内が通り抜けられるのでよく通ったものだ。

公園部分にあるチェーンクライム複合遊具。

鉄棒や平均台、雲梯も連結していて色々な遊びができそう。

最近、珍しくなってきた砂場。

猫がトイレに入らないように柵がある。

汽車型複合遊具。

他に、ブランコ、揺動型ライド、ターザンロープがある。

ターザンロープは子どものころ好きな遊具の筆頭だったけれど、きょうは暑いからか誰も遊んでおらず、ブランコのほうが人気だった。

境内はもと川越城の本丸付近なので土塁も残っている。

参道の右側にある社務所。

川越まつりで巡行する山車のお囃子の練習をしていた。

水盤舎と護符売場。

水盤舎の背後にはクスノキの巨樹。

拝殿。

拝殿の周りには柵があって、近づけない。

拝殿に近づけない神社ってあんまりないのでは?

でも看板に拝殿内部の写真があったのまぁいいか。

社殿は拝殿と本殿が連結したいわゆる権現造り。

県文に指定されている。

本殿部分。

立派な建築で、明暦の大火で江戸城を改築したときに江戸城内にあった東照宮を移築したものと考えられているようだ。

川越は江戸と新河岸川で結ばれた交易都市だったし、徳川幕府の重鎮が治めていてたため、そうしたことは十分に考えられる。

拝殿の左側にある末社の大黒社。

地味だけど県文。

その対に配置されている蛭子社。

こちらも県文。

蛭子社の横には稲荷社。

背後の土塁は川越城の曲輪の外周になる。

境内には仲見世があり、焼きそばなどが食べられる。

神社の仲見世が常時営業しているって結構貴重。

さて。

以上が社殿の紹介だったのだが、三芳野神社について語る場合に最も重要なのはここからだ。

三芳野神社はかつて「三芳野天神」と呼ばれていた時代があり、わらべ歌『通りゃんせ』の発祥の地といわれている。

わらべ歌の作詞者作曲者は不明で、江戸時代にはすでに歌われていたという。

通りゃんせ通りゃんせ

ここはどこの細道じゃ

天神さまの細道じゃ

ちっと通してくだしゃんせ

ご用のない者通しゃせぬ

この子の七つのお祝いに

お札を納めにまいります

行きはよいよい帰りはこわい

こわいながらも通りゃんせ通りゃんせ

「帰りはこわい」の歌詞の意味がよく理解できないため、不気味なわらべ歌ととらえられている。

通説で云われるのは、天神さまは川越城内にあったが、決まった時刻には町人が参拝することが許されていたというもの。門番に許可を得て城内に入るのだが、帰路でも取り調べられるのが怖いのだという解釈である。

通りゃんせの発祥の地と自称する場所は全国に何ヶ所かあるのだが、川越城内に町人が入れたというのが事実であれば、歌詞の意味が通るため、川越三芳野神社が発祥という信憑性はかなり高まる。

現在、三芳野神社の参道は樹が育ってうす暗く寂しい雰囲気なので、多くの人はこの参道が「天神さまの細道」だろうと漠然と考えているのではないか。

でもここはすでに神社の境内であり「ここはどこの細道じゃ」と尋ねるのは若干不自然な感じがする。

ここで改めて、歌詞の細道がどこなのかを精査してみたいと思う。

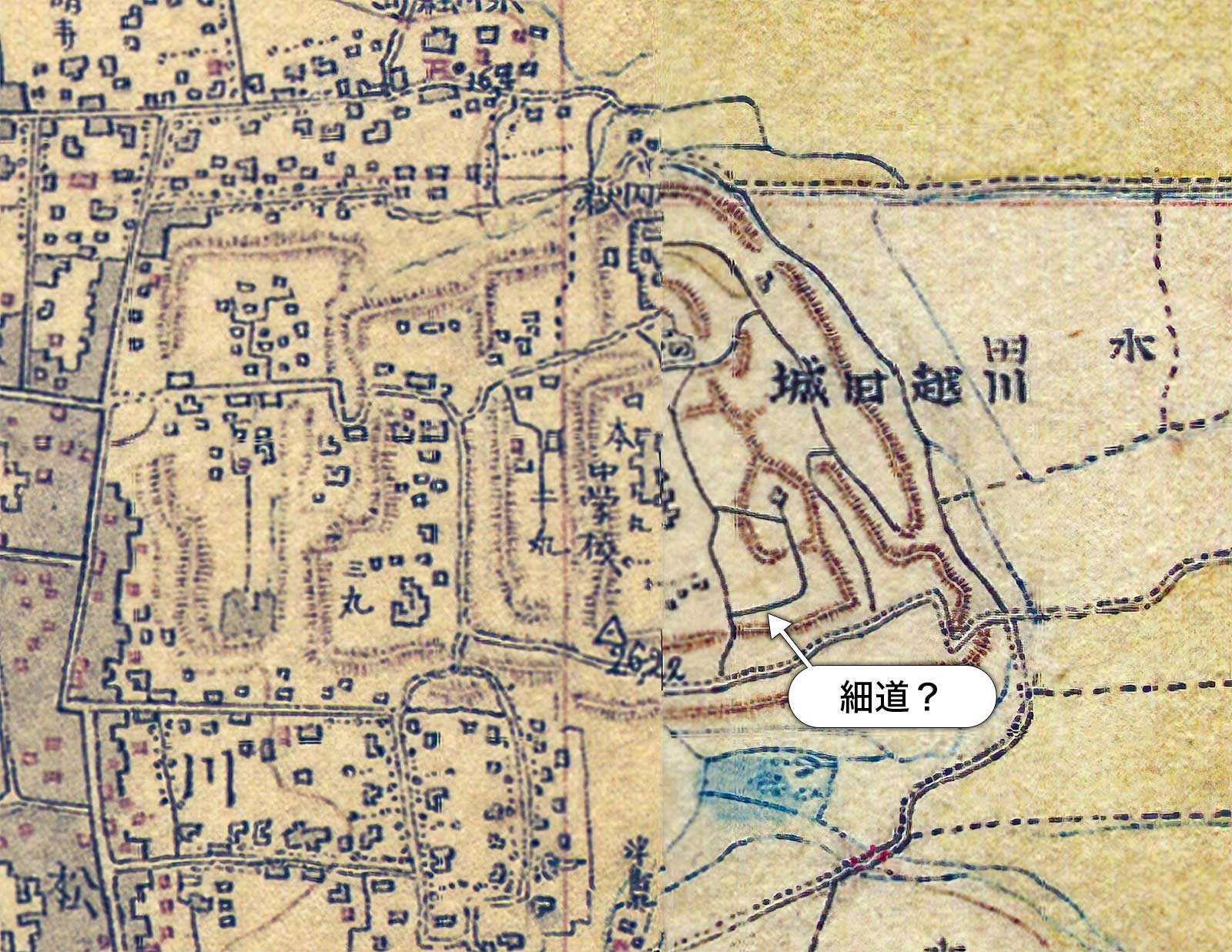

川越城は広大な平山城だったが、明治維新後、空堀や土塁などが撤去されたため、往時のイメージがつかみにくい。そこで、現在の市街地に全盛期の城のなわばりを重ねてみた。

一般に城のレイアウトは

三芳野神社があるのは本丸の東側の「天神曲輪」というブロックで、本丸と天神曲輪のあいだには高低差や空堀がなく、土塁と城壁で区切られているだけだ。言ってみれば神社の場所は川越城の中枢部であり、こんなところに町人が入れたというのがまず疑問だ。

江戸時代(1830年頃)に編纂された『新編武蔵風土記稿』をみると三芳野神社の説明に加えて「田曲輪」に新設された天神社の記述がある。「天神社。清水門の内にあり。本社は本丸の内にあれど外曲輪を築きたてし後、諸人参詣を願ふ者の為にここに勧請せりという」

このことから、町人が城内の三芳野神社に参詣する風習があったのはたぶん事実だが、それが許されていたのは松平信綱が外曲輪を築いた1650年以前のかなり古い時代の話だったのではないか。あるいは身もフタもないことを言えば『通りゃんせ』に歌われる天神さまは新天神社の可能性もある。

とはいえ、ここでは通説通りに三芳野神社の本社にお参りできたと考えて話を進める。

市が立てた案内板には天神さまへの参詣路を「南大手門より入り、田曲輪門を通り、富士見櫓を左手に見、さらに天神門をくぐり、東に向かう小道を進み」とある。地図で点線で示したルートである。

富士見櫓前の現在の様子。

ここがかつて田曲輪と呼ばれた外曲輪だった場所だ。

現在は住宅街だが、江戸時代に曲輪があった当時はお堀り端に馬小屋が並んだ場所だったようだ。

田曲輪から天神門へ登る道の現在の様子。

本丸と天神曲輪が高台にあることがわかる。

天神門は西に向いていたので、写真右側のベージュ色の壁の2階屋のあたりにあったのではないかと思われる。

天神門をくぐると正面に番所があった。

そこに詰める番人が「御用のない者通しゃせぬ」と言ったのではないか。

写真は番所があったと考えられるあたりで、石畳はもしかしたら番所前を通って本丸方向へ行く道の跡かもしれない。

明治14年の地図を見ると、現在の三芳野神社の長い参道はまだなく、神社へ行くには番所の北側の東西の道しかないことが確認できる。

つまりこの東西の道が「天神さまの細道」だと考えられる。

(2025年08月31日訪問)