飯盛川の梶坊大権現から見た上流方向の風景。

堤防がカーブしながら飯盛川から離れていく。

カーブする堤防をたどっていくと、堤防が切り通しになって道路が通っている場所がある。

これが附島陸閘である。

坂戸市の説明によれば、昭和22年(1947)のカスリーン台風で

なお、この堤防はこれまで紹介していきた堤防とは性質が異なる「

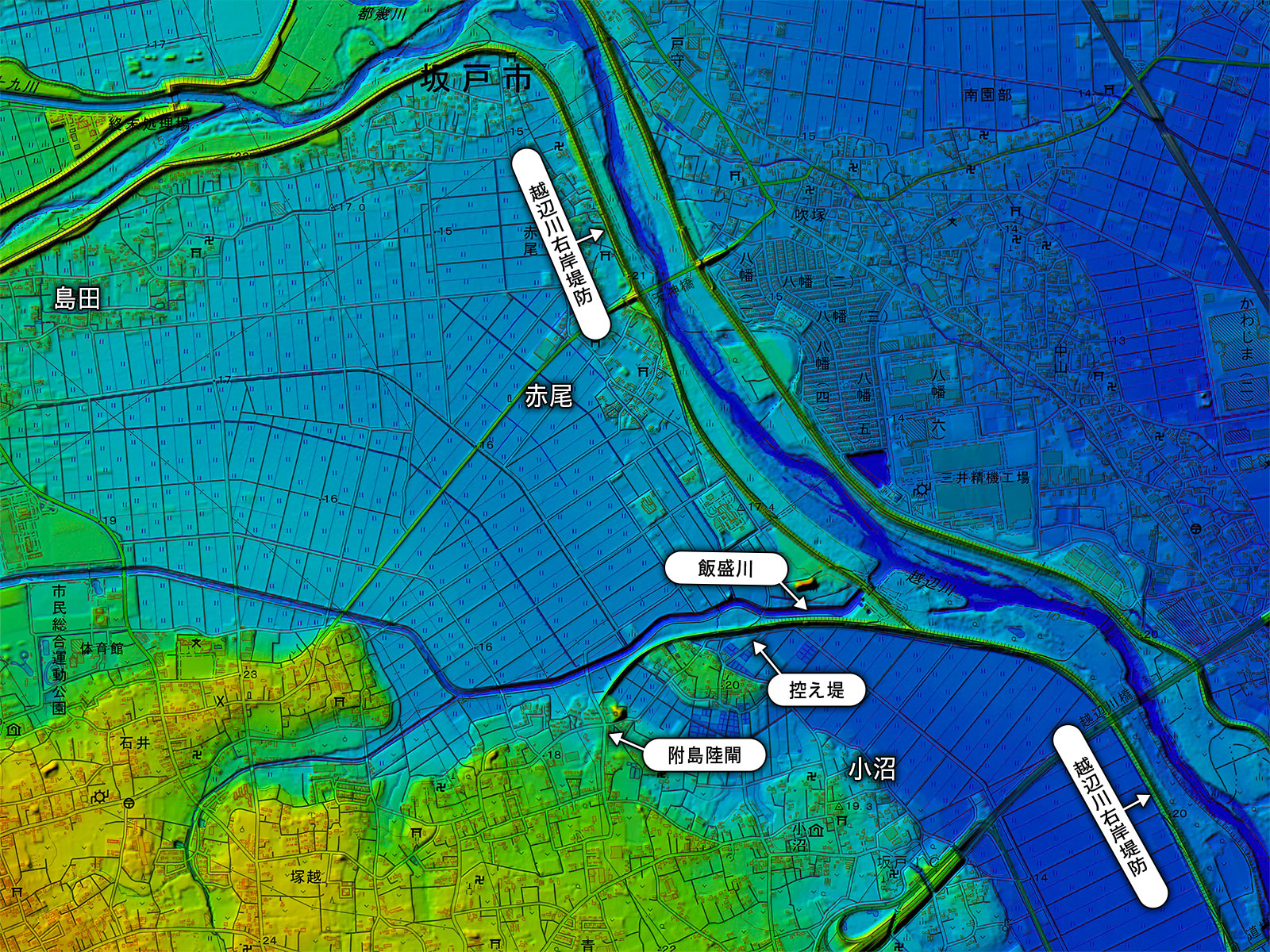

地形図で見ると控え堤の性質がよくわかる。控え堤は飯盛川の氾濫を防ぐものではない。なぜなら飯盛川そのものには堤防がないのだ。

この控え堤は、島田地区や赤尾地区で越辺川の堤防が切れて氾濫した水をとりあえず飯盛川で食い止め、再び越辺川に戻すことで被害の拡大を防ぐというものなのだ。そのころは飯盛川の合流点は霞堤(堤防の隙間から排水する仕組み)で自然合流だった。

そういう視点で見ると赤尾の神社の神が小沼の堤防を壊すという理由が見えてくる。赤尾地区から見れば、この控え堤がなければ氾濫水は下流の田畑に排水されて水が引くはずであり、いまいましい存在なのだ。

この利害の対立のため赤尾地区と小沼地区は仲が悪く、かつては婚姻もしないほどだったという。

陸閘を近くで見ていこう。

控え堤ということもあって、堤防は川に対して直角に築かれている。川からも離れているので、これが治水のための設備だというはあまりピンと来ないかも知れない。

堰板を入れる溝は1本で高さは1.5mほど。

溝の幅からして堰板はそれほど厚みがなく、少人数の人力で堰板を差し込めそう。

道路の中央には柱を立てるための穴がある。

道幅が広く堰板を渡しただけでは水圧に耐えられないので、中央に鉄の柱を立てて補強する構造だ。

堤外地側から見た陸閘。

現在でもこの陸閘は機能していて、越辺川が計画高水位を超えると封鎖されるという。

(2025年07月13日訪問)