きょうは新宮市付近で一日過ごす。

新宮市は1999年ごろ一度観光したがそれ以来になる。妻の実家の近くなので「いつでも行ける」という気の緩みがあって、これまで扱いが適当になってしまっていた。きょうはちゃんと見るぞ!

最初に訪れたのは市街地にある浮島と呼ばれる場所。市街地に残された湿地で、利用されなかったまま複雑な植生を残しているとされる。

なんだか以前来たときと様子が変わっている。

以前は駐車場もなく、路駐して適当に島内の一部を見学したような気がするのだが、ちゃんと駐車場ができて管理事務所まで建っている。

駐車場にはこの浮島の伝説「おいの」女の石像ができていた。

島内へは管理事務所を通って立ち入るようになっている。靴の裏とかについた雑草の種を持ち込ませないようにするためだろうか。

駐車料金は無料、入場料は100円だった。

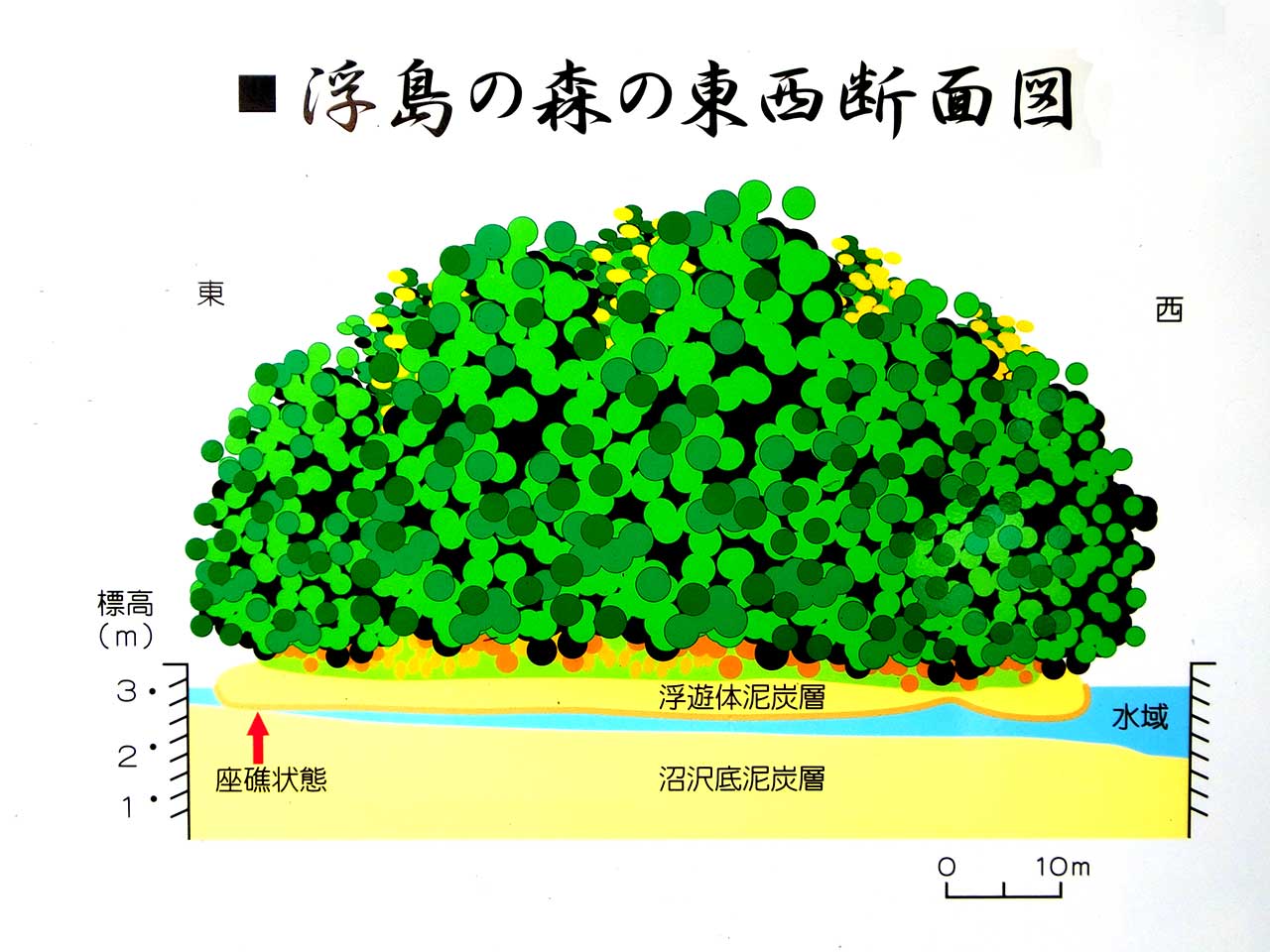

この浮島は沼地で植物の死骸が分解されずに積み重なった上に土壌ができて森になったものだ。森の下は水で、実際に浮かんでいるという。島に上陸して強く足踏みすると地面が揺れるというので、以前にやってみたがわからなかった。そこまでぷかぷか浮いているわけではない。なお現在は島内は木道になっていて、土壌の上は歩けないから試すことはできない。

縄文海進の時代にこのあたりは内湾で、縄文時代の終わりごろ沼地になりこの地形が生まれたという。

市街地の沼沢地はほとんどが埋め立てられ宅地化したが、この沼だけが残った。沼が深く地盤が軟弱だったからかもしれないが、神倉神社の修験者がお籠もりをした聖地だったという伝説もある。現在、島内に特に信仰の痕跡を示すものはない。

長く放置されてきたため島内には貴重な植生が残り、「

事務所で入場料を払うと、まず木道で沼の外周を進むことになる。

ここから浮島を外側から観察できる。

これはヤマモモかな?

北側の橋から島内に入り、南側の橋から出るようになっている。島内は一方通行。

島内には植物の名前のプレートがところどころに付いている。

正直、植物の名前って中々覚えられない。

プレートは一度ではなく、同じ植物に繰り返し取り付けてもらったら覚えやすいのになと思う。

島内には125種類の植物があるという。

ルートの途中にある「蛇の穴」。この穴に大蛇が棲むといい、次のような伝説がある。

むかしこのあたりに「おいの」という美しい娘が住んでいた。おいのは父親と薪を集めるためこの島に立ち入り、休憩して弁当を食べようとしたが箸を忘れてきたことに気づいた。娘はアメガシワの枝を折って箸にしようと、島の奥に分け入ってしまった。この島はむかし神倉神社の修験者が修行したという場所で、日ごろ村人が奥まで入ることはない深い森だった。

おいのが森の奥に入ったまま中々戻らないので父親が探しに行くと、いままさに娘は大蛇に飲まれているところだった。父親は娘を助けようとしたが、ついに穴に引きずり込まれて見えなくなってしまったそうだ。それが現在「蛇の穴」と呼ばれる窪地だという。

江戸時代に執筆された『雨月物語』に、新宮の網元の息子が蛇の精にかどわかされる「蛇性の婬」という物語があるが、それはこの浮島の伝説にインスパイアされたという説があるそうだ。

島内をひと巡りして出口まできた。

基本的に植物好きな人が楽しむ場所で、島が浮いているかどうかは見てもよくわからないと思う。

(2024年12月15日訪問)