この神社について書く前にあまり関係のないことを話そう。

私は生まれが群馬県で学生時代を川越で過ごし、その後、就職してからも東京都の西部や横浜に住んだから、群馬県に帰省するときに国道254号線沿いを通ることが多かった。埼玉県の西部、関東山地沿いの道は色々な組み合わせで通ってきた。

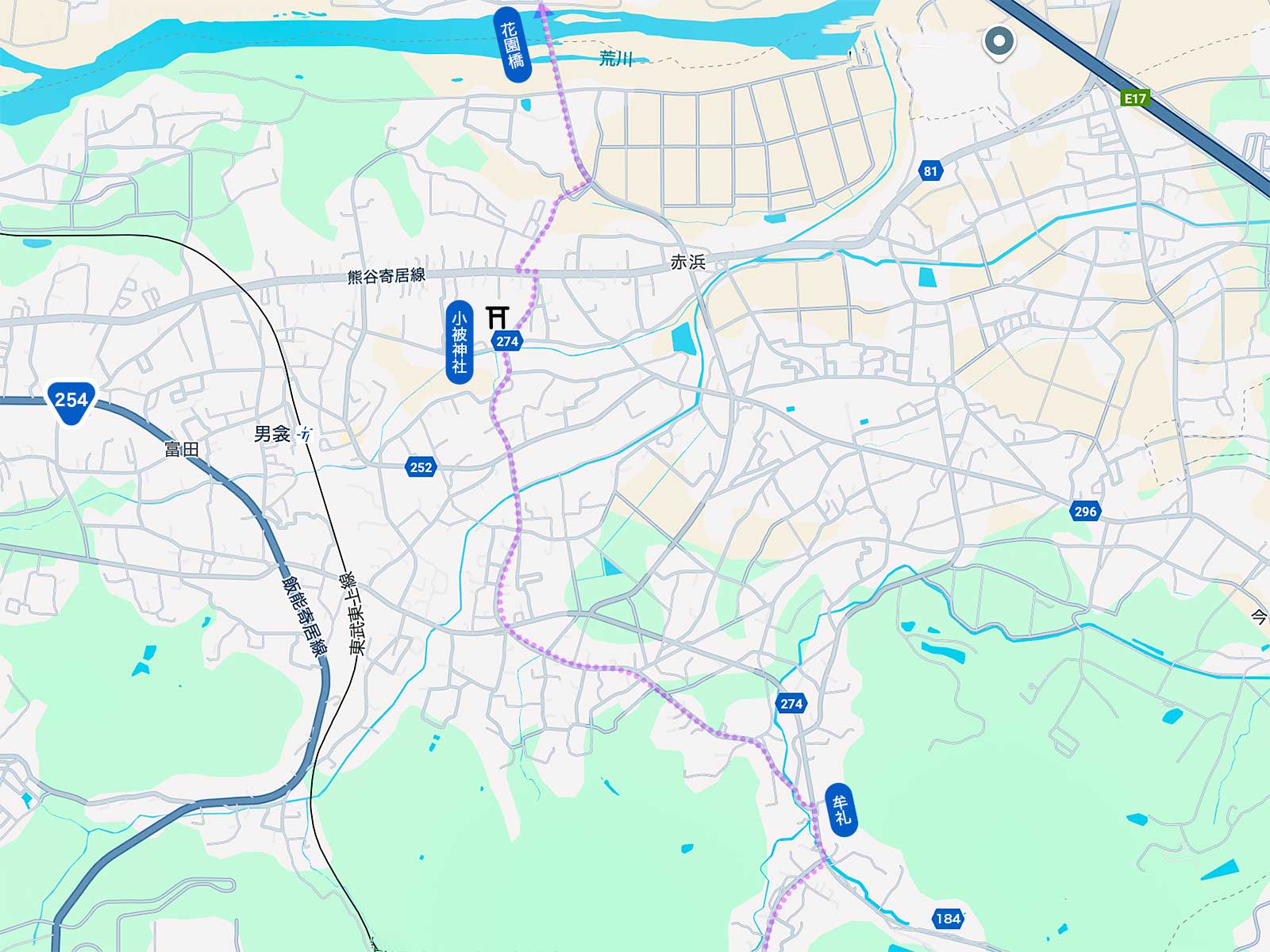

小川町付近を通過するとき、初めは素直に市街地の国道を通っていたが、あるころから県道274号(赤浜小川線・地図の点線)を利用することが多くなった。赤浜小川線はそのころ狭く寂しい道だったが、夜の遅い時間に誰も通らないような道を人知れず抜けてゆくのが好きだった。1990年代に小川バイパスが開通しても新道を通ることはほとんどなかった。2020年代になると小川バイパスをさらにバイパスする県道184号の拡張が進み、車の流れは北側へ移動して、いつのまにか赤浜小川線と重なるようになっていった。

赤浜小川線の元々のルートは市野川上流部の牟礼という小さな集落で峠を越えていたが、いまでは峠が付け替えられ、古い峠道へ入る交差点すら気付かずに通り過ぎてしまうほどだ。

小被神社は、その赤浜小川線の古いルートにある。

小川町方面から花園橋を目指すときにあえてその古い赤浜小川線をたどると、男衾付近で里山の森の中へ入り、最後には「この道、大丈夫なの?」というくらいに真っ暗な細道になる。その不安をかき立てる最大のポイントが小被神社の鎮守の森なのだった。

きょう、初めて明るい時間帯にこの場所に来ている。夜に通るのとはだいぶイメージが違う。

神社の一の鳥居は、境内から150mほど離れた県道沿いにある。この参道が県道のご先祖さまなのかもしれない。

一の鳥居の前には「日露戦役紀年碑」がある。

残念ながら、その蕃塀状の石垣は鳥居前の道路を拡幅したときに撤去された。

道路を拡幅したことにより、神社の法面が削られ、石段を後退させざるをえなくなった。

その結果、石段が蕃塀に掛かり撤去されたのだろう。

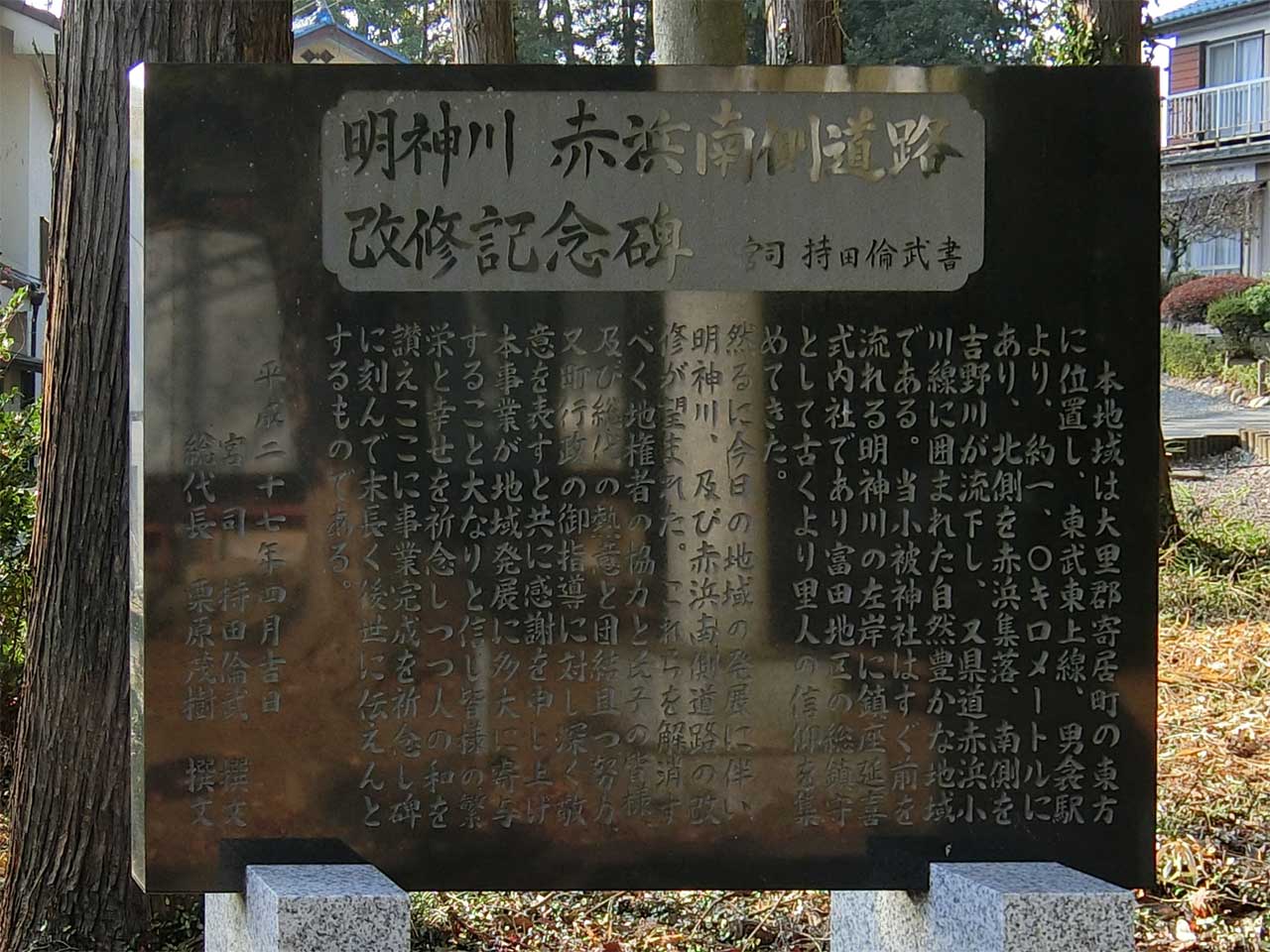

工事の記念碑によれば竣工は2015年なのでもう少しアンテナを張り巡らせていれば実物を見ることもできたかもしれないと思うと、どうにも口惜しい。

それに石段を蕃塀の左右に逃がすなどすれば、蕃塀を残しつつ道路を拡幅できたのではないかとも思われる。この神社の特徴を毀損せしめた恨めしい改修だったと言えるだろう。

悔しいが無くなってしまったものはどうしようもない。個人ができるのは、無くなる前に見ておくことしかないのだ。

ではあらためて神社を見ていこう。

入口右側には社務所がある。

境内の様子。

参道右側に水盤舎、神楽殿。

参道左側には末社が並ぶ。末社のひとつひとつは独立した社殿になっているので、境内がにぎやかな感じになっている。

神楽殿はこじんまりしたもの。

神楽殿前。

拝殿。

拝殿自体が覆屋で、本殿は完全に内包されている。

中を覗いたところ、本殿はおそらく一間社流造り。

拝殿を横から見たところ。

拝殿の背後はすぐに低い土塁がある。

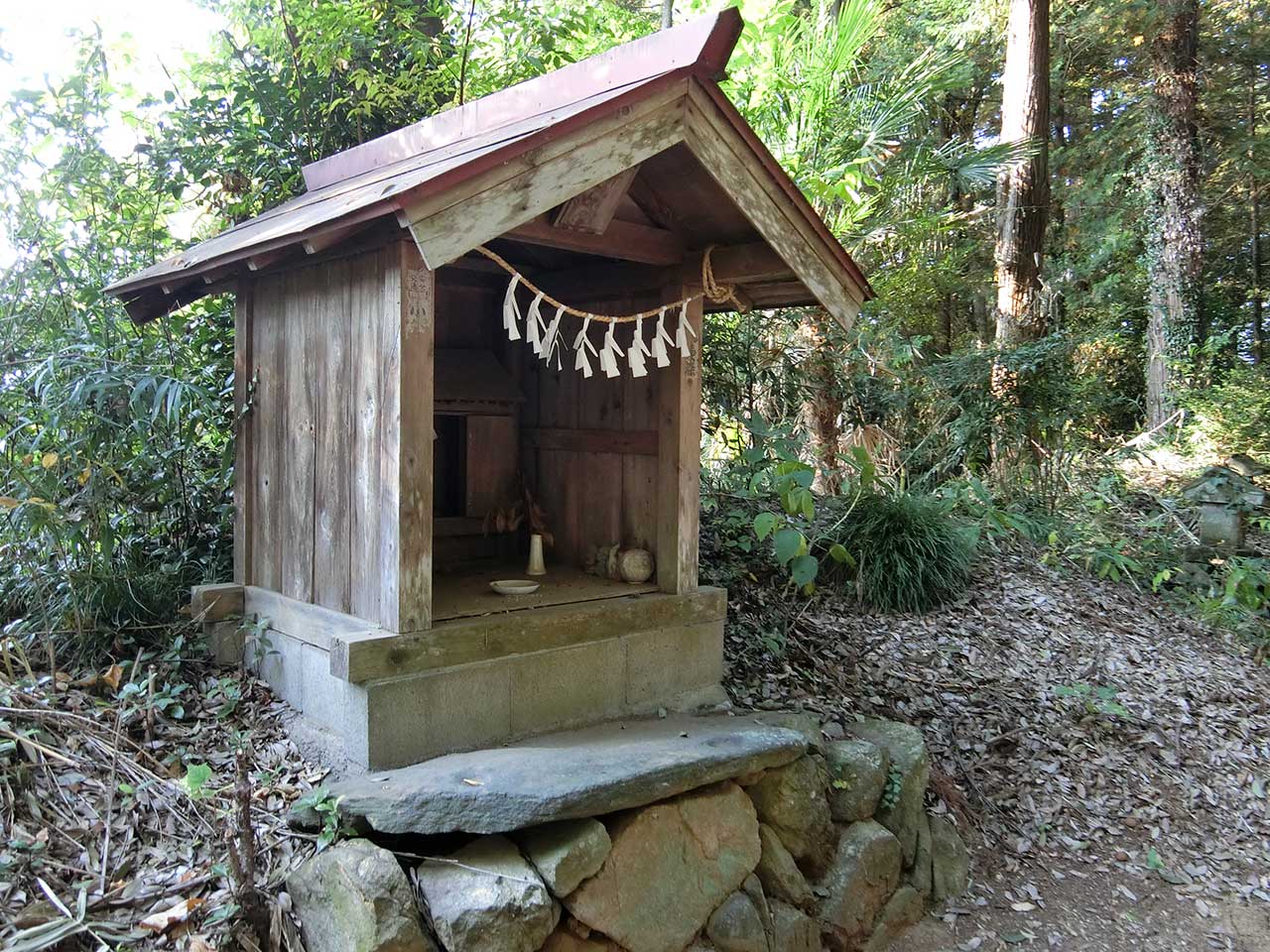

蕃塀が見れなくなったので、代わりに末社をねちっこく見ていく!

最初にあるのは神明神社。

他の末社が一列に横並びしているのに対して、この末社だけが前に出ているため特別感がある。

神明社の内部。

神明社の横に、山車の模型がうち捨てられていた。

一点モノの模型ではなく、量産された商品だ。質感からすると御殿雛の飾りを思わせるが、室内が狭く人形があまり置けそうにない。

次の末社は愛宕神社。

内部の祠は古そう。

続いて白山神社。

内部の祠は立派だ。

続いて、稲荷神社。

稲荷神社らしく、赤塗りの祠。

続いて、内の宮社。

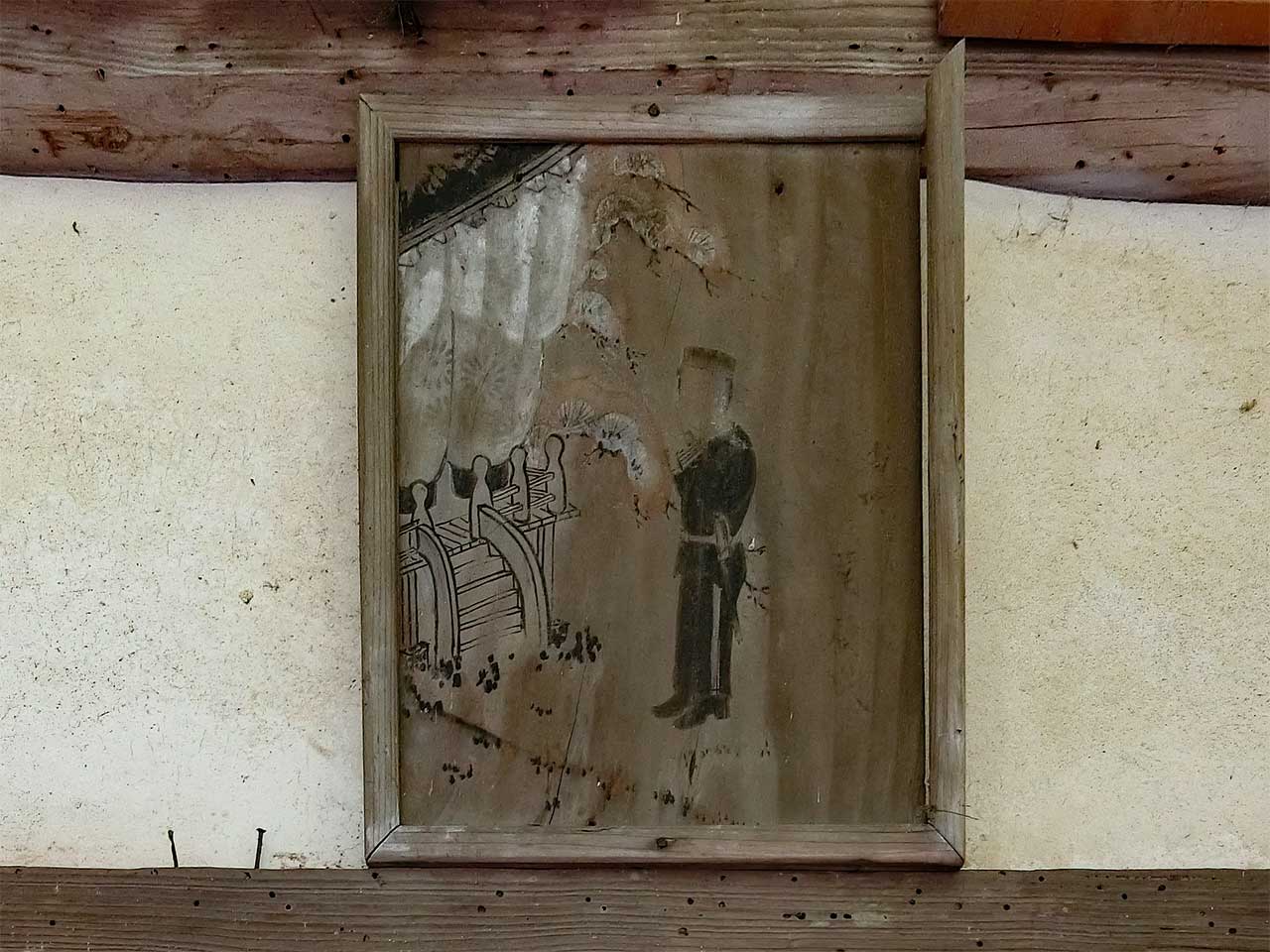

扁額の代わりに絵馬がかかっているが、色あせていてよくわからない。

行者が水のほとりで祈祷をささげている図のように見える。

警察官吏と思われる人物がお参りしている様子を描いた絵馬。

内の宮の内部。

牛頭天王宮。

その先は土塁で石祠がある。

土塁の上に立つ冨士浅間大社の碑。

土盛りの上にあるので富士塚と言っていいかもしれない。

(2023年11月05日訪問)