埼玉から自宅のある群馬県へ車で戻るときに、遅い時間になって、何となくすぐに帰りたくないような気分のとき、細道を選びながら走ることがある。

そんなとき旧中山道は確実に群馬へ向かう道だし、雰囲気もいいから部分的に利用することがよくある。

宿場町の面影を色濃く残す鴻巣を過ぎ、次の宿場である熊谷へ向かう途中、榎戸村という場所を通過する。

街道といっても旅籠や商家が並ぶ場所ではなく、宿場と宿場の間の農村部だ。だた少し雰囲気がある場所なので印象に残る。

村の中の旧街道をうねうねと走ると、道が荒川の左岸堤防に行き当たる。

行き当たりに小さな辻堂があり、中山道とされる道路は堤防の上へ上がっていく。

これが中山道と言われても、ピンと来ない堤防道路。

大きな堤防ができる以前にこの地点に街道が通っていたのだろう。つまり元々の中山道はもう地下に埋められていてその上を通っているのだ。

それでもこの堤防道路を走っていけば、自然に熊谷宿へつながっていく。

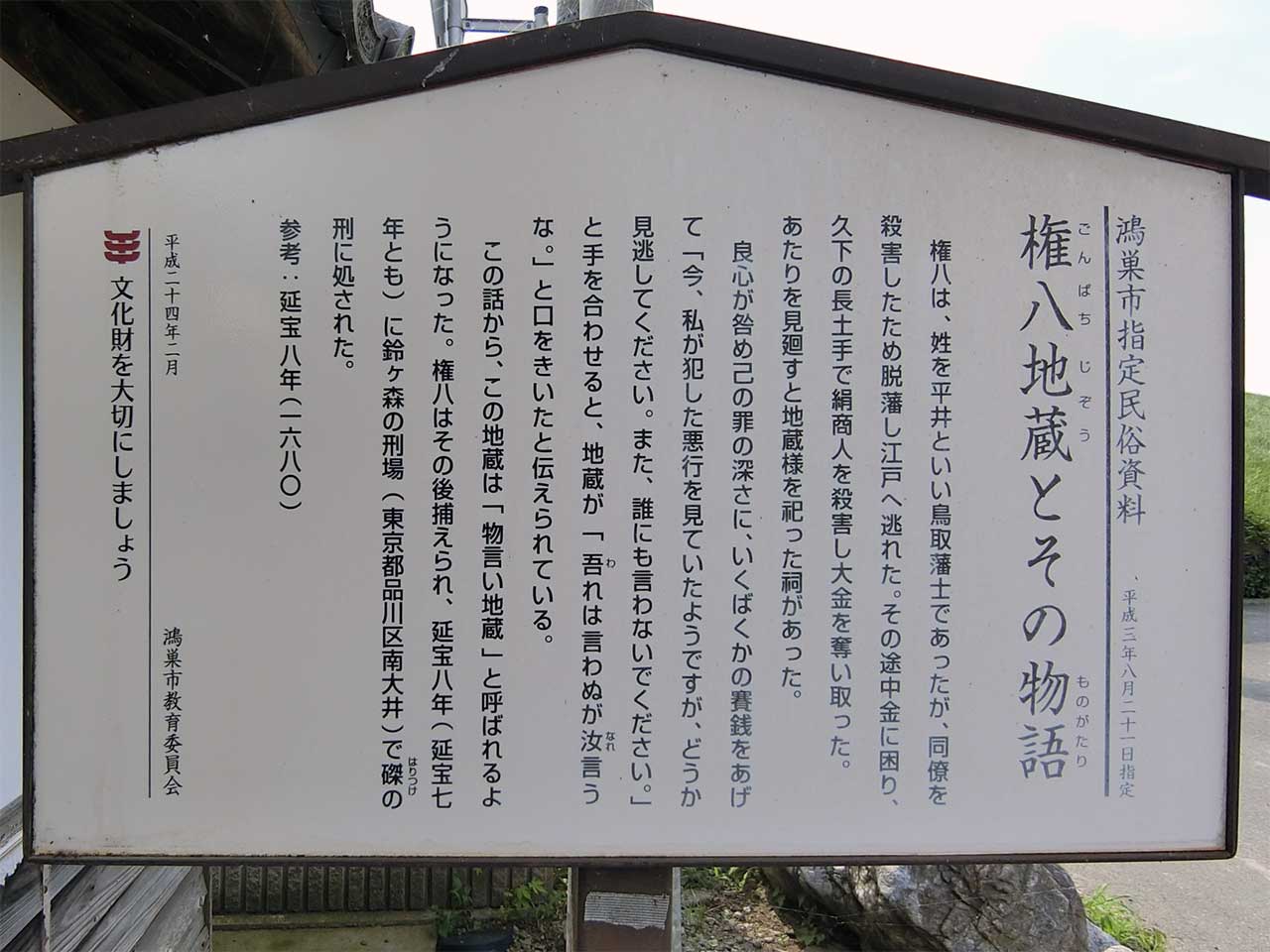

さて、堤防に上がる場所の辻堂には地蔵菩薩が祀られている。この地蔵は「物言い地蔵」と呼ばれ、昔話が伝わっている。

昔、権八という男がこの場所で追い剥ぎを働き、商人を殺した。そのとき近くに地蔵があった。権八は「今見たことを言うな」と地蔵に話しかけると、地蔵は「吾は言わぬが汝が言うな」と言い返してきたという。

市が立てた看板にその物語が書かれているが、重要部分が欠落した伝承になっている。

この昔話は一般的には「言うなの地蔵」という話型のもので、全国的に分布しているし、世界的にも類話が存在している。(ATU分類960番)

標準的な展開は次のようなものになる。

強盗が村人を殺害して金品を奪って、地蔵に口止めする。すると地蔵は「私は言わないが、お前が言うな」といったことをしゃべる。強盗は地蔵がしゃべったことに驚くが、捕まることなく逃げることができた。

長い年月がたって強盗はまた旅をしていた。途中でひとりの男と道連れになる。ちょうど地蔵の前を通りかかったとき、ふとその不思議な体験を話したくなって、自分はむかしに人を殺したことがあってそのときに地蔵が口をきいたのだ、と話をする。

実は道づれになった男は、かつて強盗が殺した村人の息子だった。強盗は悪事が露見して捕まってしまったという。

権八地蔵の展開には強盗が自白して自滅するという重要な部分が欠落してしまっているようだ。

辻堂の敷地には二宮尊徳の真新しい像が置かれている。

個人の有志が立てたもののようだ。

基壇には二宮尊徳が書いた「報徳訓」が彫られている。

原文は漢文だが、読み下し文で書かれているのでわかりやすい。

なぜかトンボ玉が奉納されていた。

敷地にあった謎の溶岩。

(2025年06月19日訪問)