小川の庚申塔がある墓地から南を見ると、お寺の大屋根が見える。寺の名は西光寺

本堂の背後は低い山並みになっている。やっぱり山を背負ったお寺の風景はいいなぁ。

山門は一間一戸二重門の鐘楼門の仁王門。

2階が逓減する意匠のうえ、2階の欄干に水切りの小屋根が付いているため、一瞬「塔か?」と錯覚する。

門はもともと柱だけの吹き放ちの鐘楼門だったと思われるが、後補で1階に壁が付き、さらにベンチのような床が出来た。

ただし地貫きがあるからベンチ部分に座ることはできない。

左右の床には小さな金剛力士像が置かれ、ゆえに、仁王門になっている。

この鐘楼門が奇妙なのは、登楼するためのハシゴが2つあること。もしかして除夜の鐘で一般人にこのハシゴを登らせるのか。危ないよね?

また、鐘楼では梵鐘の真下の2階の床を開口して格子にしてあることが多いが、この鐘楼ではその穴が塞がれている。太い火打梁があるため、開口させても効果が少ないと判断したのか。そもそも梁を大胆にクロスさせる在来建築ってあまり見たことがない。公園の四阿とか日帰り温泉の露天風呂の屋根とかでは見るが。

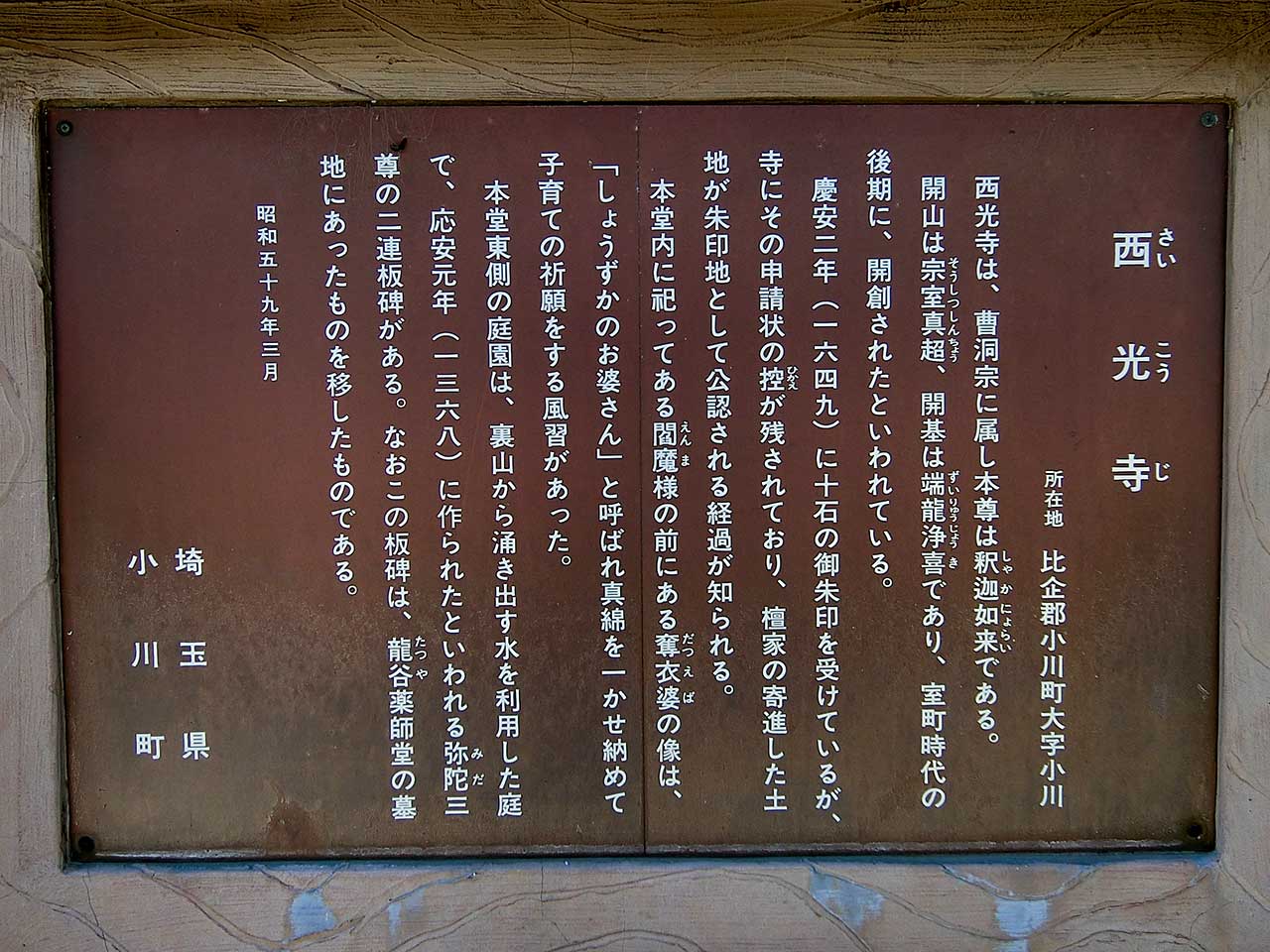

寺は室町時代後期の創建で、少し下流の遠山村の遠山寺の末寺だったという。

本堂内に祀られる奪衣婆には安産の信仰があり、真綿を掛けるとお産のときの産血が軽くなるといわれていた。「真綿」とは、蚕の繭を煮て手で拡げた薄い布状の物で糸や綿の原料。養蚕農家が生糸用に出荷できなかった不良品の繭で製造するもので、かつての農村部では自家製の真綿が多くの家にあったのだろう。

山門を入ると正面に本堂。

禅宗の本堂形式の特徴をよく表している。

そのひとつが、入口が建物のセンターからずれていること。本堂は間口8間だが、左から4間目に入口があるため、左に寄っている。

入口を入ると内部に狭い土間がある。これも禅宗の本堂の特徴。

土間は四半敷きという仕上げになっている。瓦のような

元々、お寺の伽藍は主尊を祀る土間の仏殿と、仏教の講義をする講堂という2つの建物に分かれていた。

それが経済的な理由や、檀家寺の機能に則して本堂という建物に統合され、仏殿の意匠として土間が残されたのでだろう。

外陣の欄間に現代的な曼茶羅がかけられている。

上座は礼盤ではなく椅子。

檀家の座る下座もたぶんすべて椅子なのだろう。

須弥壇。本尊は釈迦如来。

須弥壇もいかにも禅宗らしい。本来は仏殿の中に置かれるものだ。

須弥壇の左の空中にも像が吊り下げられている。

達磨大師かな。

右側の空中。

道元や開山、中興の僧たちか。

潅仏会で使う花御堂もある。

十王と奪衣婆。

奪衣婆は乳房をはだけている像が多いわけだが、塑像で金箔が貼られているのでツヤツヤで豊満な感じに見える・・・。それが子育ての神として信仰されるようになった理由ではないか。

真綿を奉納するという信仰があったというが、真綿はもう残っていなかった。

境内は清掃が行き届いていて、庭木もよく照れされているので気持ちがよい。

本堂の右側には方丈と思われる建物。

法要の際に檀家が待機する客殿の機能を持っていそう。

そのさらに右側にあるのは庫裏かな。

本堂の左側にある水盤舎。

手水と墓参のための閼伽井屋を兼ねている。

水盤舎の背後には美しい池泉回遊式庭園がある。

石製の薄い反り橋。

本堂の背後は崖で山の斜面が墓所になっている。

(2017年11月23日訪問)