都幾川の上流部で存在感のある支流、「

深い谷を持ち、その深部には関東山地らしい山村の風景がある。これからこの氷川の上流部を見ていく。

氷川が都幾川から分かれてすぐの場所、渓口部の山すそのスギ林の中に立派な神社がある。

村内にある慈光寺は天台宗の一山寺院で、関東の比叡山と言ってもいいほどの大きな寺だった。比叡山延暦寺の鎮守社が日吉大社であることに倣って、ここに日吉神社を勧進したのが萩日吉神社なのだ。

村の小学校から左の枝道に入ると正面の森が神社になっている。

駐車場は小学校の横のやや離れた場所にあるが、祭礼の日以外は神社に直接乗りつけてもよい。鳥居の右の坂を登っていくと境内に数台置ける駐車場がある。

私は知らなかったので近くに駐車してふもとから歩いた。

鳥居を潜るとすぐ右側に「

2本の杉の木がそれぞれ男杉、女杉と呼ばれていて根のあたりは一体化している。そのため子授けの御利益があると言われ信仰を集めている。

樹齢は推定800年と考えられている。

杉の巨樹にありがちな幹が複数に分かれていて、男杉は3本、女杉は24本に分かれている。

鳥居をくぐりしばらく参道を進と左手に平鎮魂社という境内社がある。

神社の末社ではなく、昭和9年に建てられた忠魂碑だ。

忠魂社は萩日吉神社の参道にあるのだが、忠魂社だけの参道も別途ある。

日吉神社の二の鳥居の手前を交差している石畳が忠魂社への参道だ。日吉神社の鳥居を通らなくても参詣できるようになっている。

境内はとにかく立派な杉がたくさんあり、参道は昼でも暗いほど。

石畳を進むと右手に水盤舎がある。

水盤舎の建物は新しい。平成に建て替えたものだろう。

水盤舎の先には石段があるが、その両側の法面は石垣の斜面になっている。その斜面に神使の2体の猿がいる。

左側の猿。

埼玉で見た猿の神使はほとんどが御幣を持っていたり、烏帽子をかぶっていたりするのだが、これはモロに動物の猿の造形。

右側の猿は何か食べてるし・・・。

石段を登ると正面が拝殿だ。

拝殿は大きな入母屋の建物で、完全に本殿を内包している。

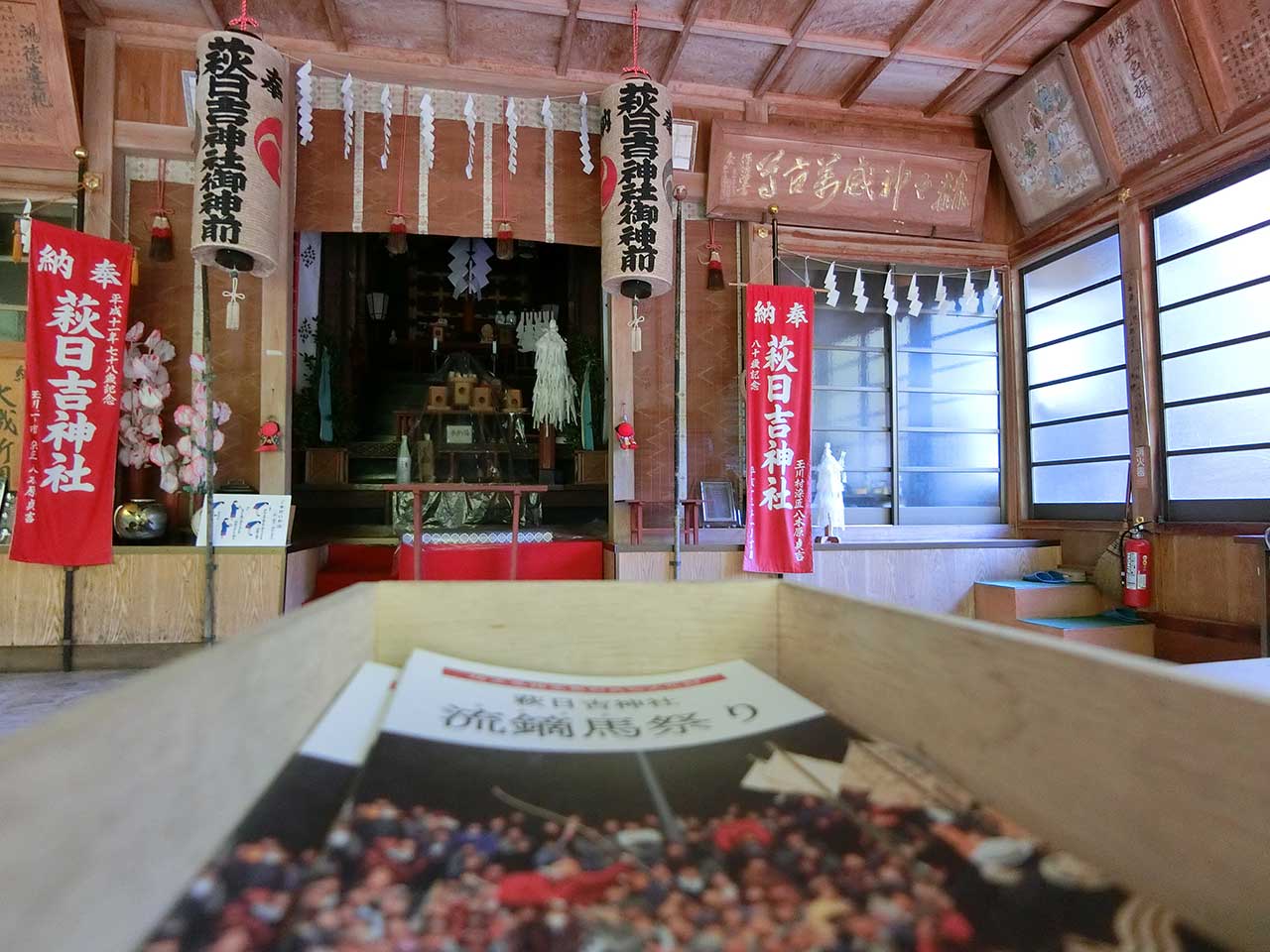

拝殿の中の様子。

奥に本殿が見えているが構造ははっきりせず。

もしかすると、日吉大社のミニチュアで入母屋妻入りの仏教っぽい建物かもしれない。

覆屋の背後からの隙間からわずかに内部が覗ける。本殿の軒裏に隅木が見えるので流造りではなさそう。

覆屋自体は千木堅魚木を揚げた切妻妻入りの建物。周囲は目隠しされていて本当の本殿はさっぱり見えない。

拝殿の右側には社務所。

社務所の横には末社が3つ並んでいる。

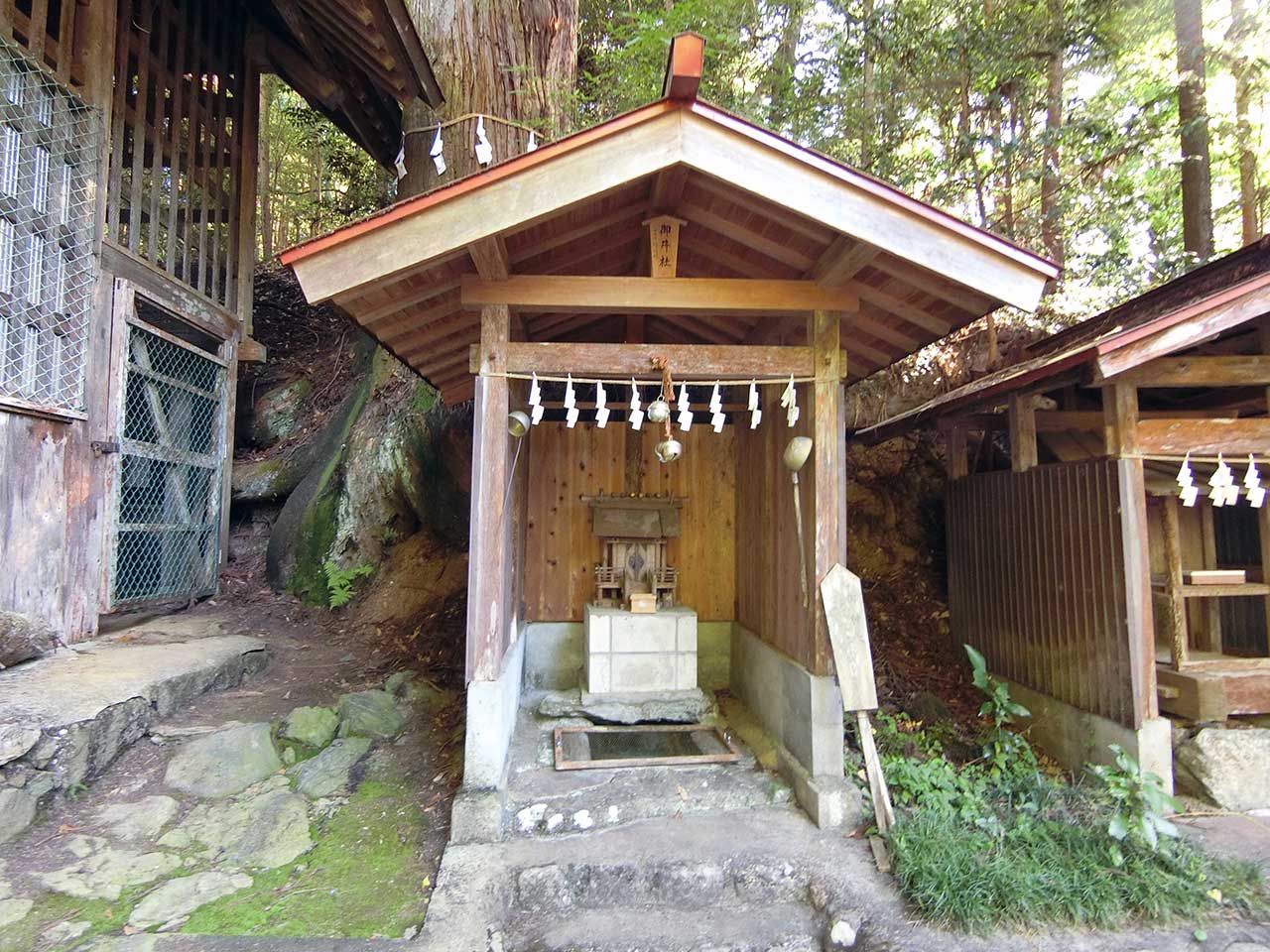

左端は御井社というもの。

これは末社というよりも井戸が本体なのだろう。

真ん中の末社は名前はわからないが、竜神が奉納されていたので竜神社とでもしておくか。

これが竜神。

右端には末社のアパートと石祠。

拝殿の左側。

壁がキツツキに攻撃されている。

拝殿の横に末社がある。

扁額の文字がかすれていて読めない。

稲荷社かな。雰囲気的に。

その左側には護符売場のようなものがある。

祭礼の時の篭り所、参籠所と言ってもいいかもしれない。

1月15日・16日の大祭で「納め猿」という木製の郷土玩具が売られるという。流鏑馬も行なわれるというし、ちょっと来てみたい。

参籠所の左側の目立たない場所にも末社がある。

こちらの1つは八坂神社。

奥の末社は不明。

こちらにも石祠がある。

参籠所の前には神楽殿がある。

神楽殿は小さく見えるが、奥の楽屋が長く、かなり実用的な建物だ。

(2025年10月23日訪問)