坂戸市北峰にある変則五差路。その交差点のかたわらに小さな辻堂がある。

この交差点には2つの別々の寺院の看板が出ている上に辻堂があるので、寺好きの人間にとってかなり印象に残る場所だ。もしかしたら記憶から消え去っているだけで私は過去にも一度くらいこの辻堂に立ち寄ったことがあるかもしれない。

この辻堂は中に地蔵尊が収められているので、ざっくり言ってしまえば地蔵堂なのだが、その地蔵尊は橋供養で奉納されたものなのだ。

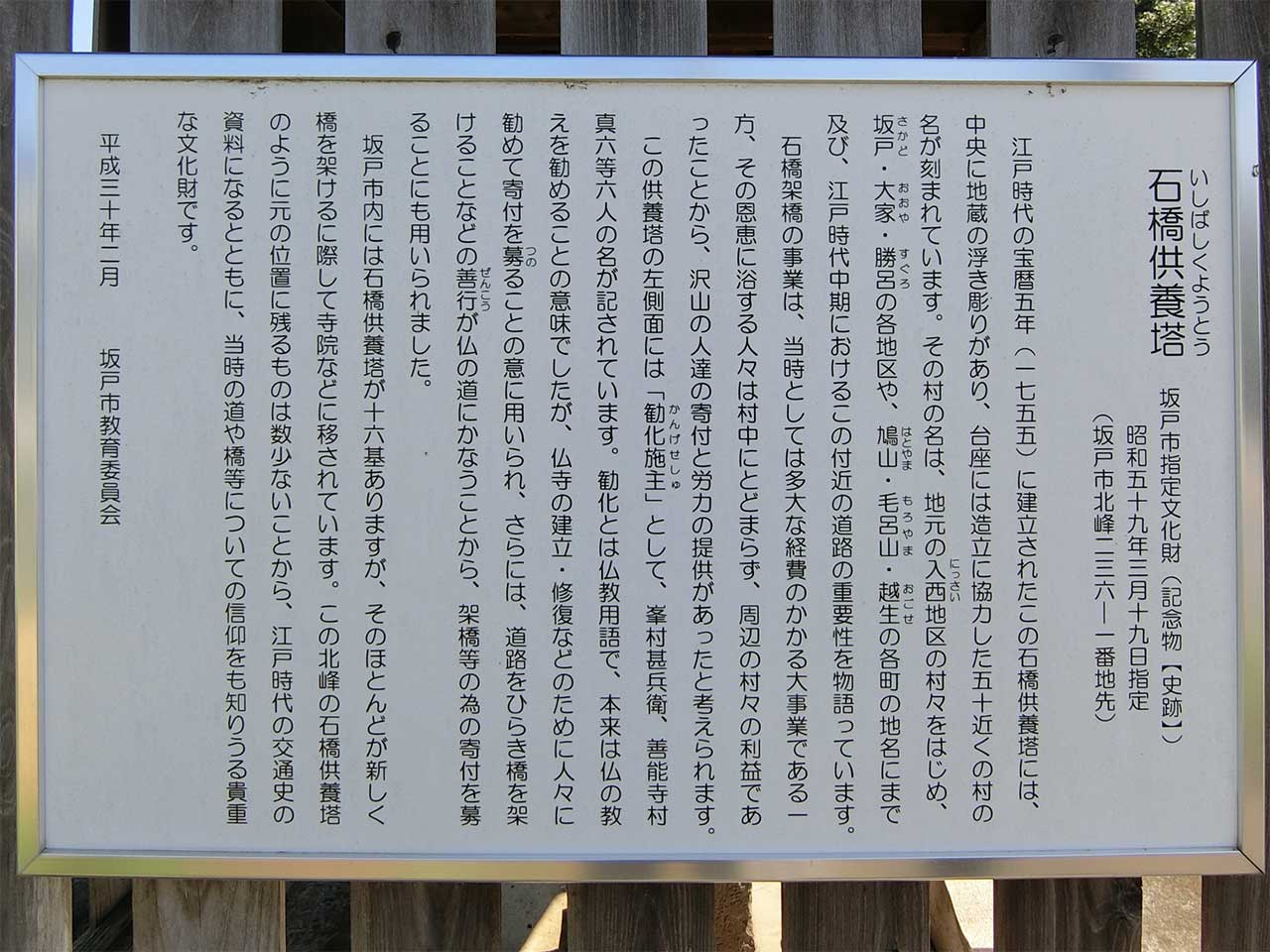

その案内板。

橋が多くの寄付によって造られたための記念碑、というような説明がされている。

建立は代の宝暦五年(1755)、江戸後期だ。

辻堂の扁額に「石橋供養塔」とある。

ここまで橋供養を前面に出しているものも珍しいのではないか。これまで見てきた橋供養塔はどれも、かなり注意深く見ていかないとわからないような物件ばかりだった。

地蔵菩薩は石塔に平面彫りで彫られている。

地蔵の左肩のところに「石橋供養塔」の文字がある。

写真では見にくいけれど、肉眼ならばはっきりと読める。

辻堂の横には馬頭観音。

かつてこの場所に馬を埋葬したのかもしれない。

ちょっと見回した限りでは石橋の残骸は見当たらなかったが、あとで再確認したら夏草に埋もれていただけで辻堂の裏側に石材がひとつ転がっている。

この橋供養塔と対応する橋はおそらく葛川にかかる北峰橋だと思われる。架橋に際して寄付している人数が多いことから、それなりの規模の橋だったはずだ。

明治14年の地図を見ると、街道の位置も葛川の河道も現在と同じで、確かに橋が描かれている。

こちらが現代の北峰橋。

葛川は用水路に近い様相の川だが、このあたりでは川幅は6mほどあり石造桁橋を架けるような川幅ではない。かといって1755年に石造アーチだったともすぐには思えない。

順当に考えれば北峰橋は木造の桁橋だったと思うのだが、だとすると文化財案内板にある「橋の完成記念碑としての石橋供養塔」という説明と合わなくなる。

ここからは妄想なのだが・・・

河道に近い場所に橋長の短い石桁橋(沈下橋)があったのが、街道の交通量が増えて高水時にも通行できる抜水橋の木造桁橋に架け替えた。そのとき新しい木造橋の安全と永続を願って、元あった石橋を供養した、という記念碑なのではないか。

こちらは現代の葛川の様子。

農業排水か雑排水が入っているようであまりきれいな感じではない。

でもたまたま覗き込んだときに、北峰橋の下にカワセミが飛んでいた。

(2025年09月17日訪問)