越辺川の樋の口橋の取り付け道路。越辺川の堤防から東和田集落へ降りてきたところ。

路上に浸水の深さがペイントされている。通常、こうしたペイントはアンダーパスなどに描かれるが、ここは集落の中心となる交差点。

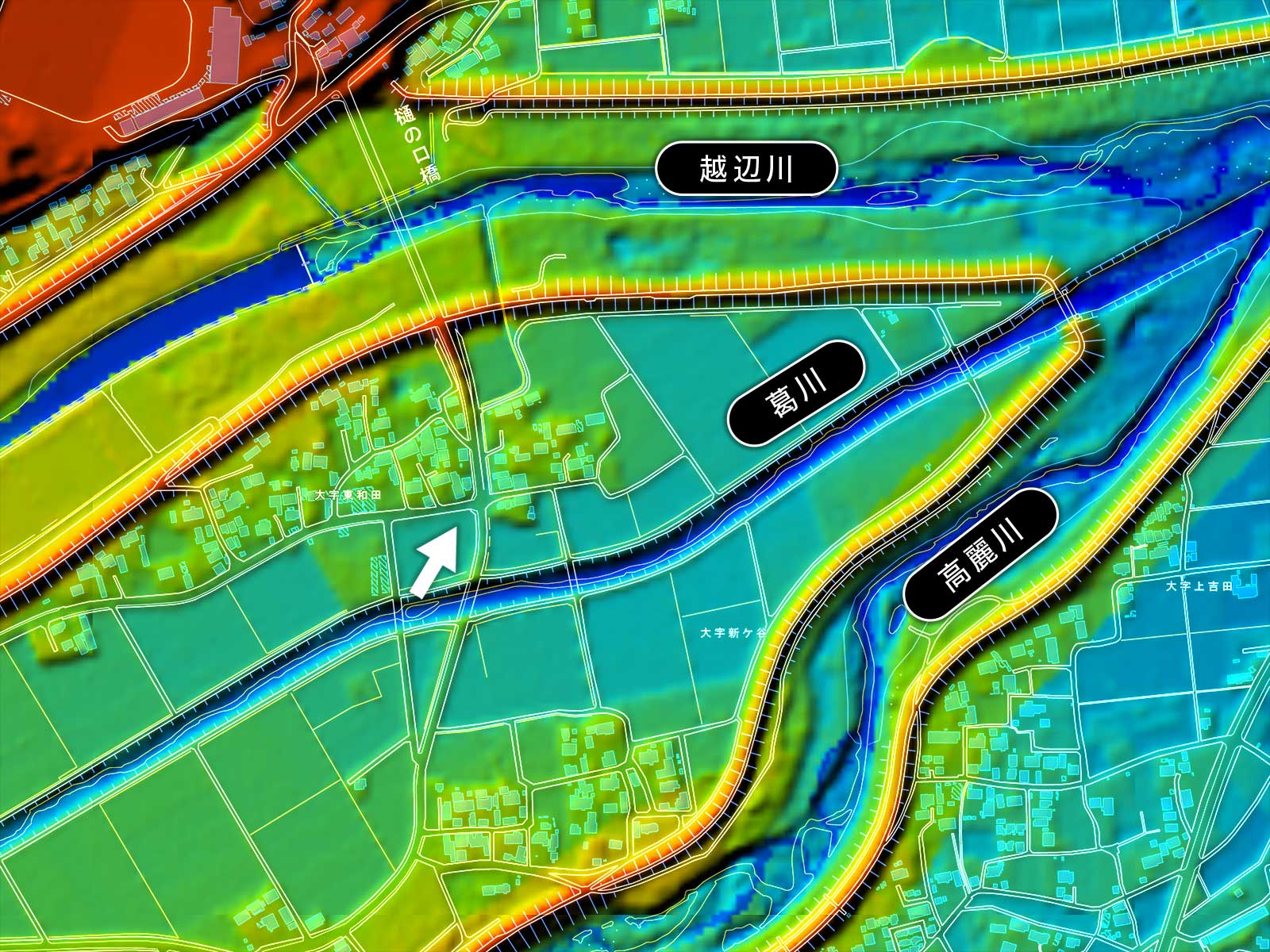

東和田集落は微高地にあるのだが、その集落の全体でこの十字路付近が一番低い土地なのだ。

葛川水門が閉じられて葛川が氾濫すると浸水しやすい場所なのだろう。

この水深のペイントの前に公民館があり、その前の空き地に石塔が並んでいる。

地域にあった石塔や墓石を移設して集めたものだ。

その中で一番背の高い額縁型墓石みたいな石塔が橋供養塔である。

文字は写真では判読しにくいが、1文字目はたぶん梵字、その下に「橋供養塔」の文字が彫られている。

森戸で橋供養塔を見つけたので、ここからは葛川の流域で橋供養を見ていこうと思う。橋供養が何なのかいくつかサンプルを見ながら考えていきたい。

「橋供養」を国語辞典で引くと「橋が完成したときに行われる渡り初め法要」と説明されている。有名なのは東海道の相模川に完成した橋の橋供養に源頼朝が参列し、その帰路に落馬してそれが原因で亡くなったという事件。また言葉としては鎌倉時代に書かれた『源平盛衰記』にすでに「橋供養」という単語が出現している。

このことから「橋供養塔」は「橋の落慶の記念碑、完成した橋の安全と永続を祈った碑」という解釈が通説だ。その論では「供養とは死者を弔うことだけではなく広義には法要の意味がある」と説明される。

だが、ほとんどの人は「針供養」「箸供養」などの類推から、「橋供養」は「橋の供養をしたもの」つまり「橋のお墓」と考えてしまうのではないか。実は私もそう感じていた。

日本国語大辞典では「橋供養」の項に、前述の意味の他に「橋の供養」という語義が附記されている。

私はシンプルに「橋供養」=「橋の供養」という視点で埼玉の「橋供養塔」を眺めることができないか試みようと思っている。

「橋供養」に「橋の供養」の意味が含まれると考える論拠のひとつとして念仏供養塔の存在がある。

念仏供養塔も百万遍念仏などの行事の開催記念として立てられたものとされているが、そもそもその行事自体に先祖や(災害等で)亡くなった人の供養の意味が伴っている。つまり念仏供養塔は行事を記録した記念碑というだけでなく、過去への慰霊の意味合いを持つもの捕らえてもいいだろう。

それを転じて、橋供養というイベントにも新橋を祝うというだけでなく、そこに元々あった旧橋を弔う意味あったとしても不自然ではないと思うのだ。

極論すれば橋供養とは、それまで一度も架橋されたことがない場所に新橋を建設するときの行事はなく、もともと人通りがあった橋が手狭になったり破損したりして架け替えをしたときの行事だったのではないか。

この場所の一角に、長い直方体の石材が置かれている。これはもと石橋だったものと思われる。

長年、人馬に踏まれて働いた橋桁を癒やしているのだ。日本人は「針供養」「箸供養」のように、人間の役に立った道具に対して感謝の供養を行なってきた。

橋供養塔に「石橋供養塔」が多い理由は、石橋は石から切り出された時点で永久的な形を持ち、旧橋を撤去してもこうして残骸が残ることから特に供養が必要と考えられたからではないだろうか。

(2025年09月11日訪問)