六堰頭首工の広場から上流側の北岸を見ると、崖に大きな樹が生えている。樹種はケヤキかと思うが、全体に葛が巻き付いていて、まったく本来の樹形はわからないし、樹勢も弱っている。

この部分に不動滝という滝があり、その下の岸はかつて渡船場だったという。

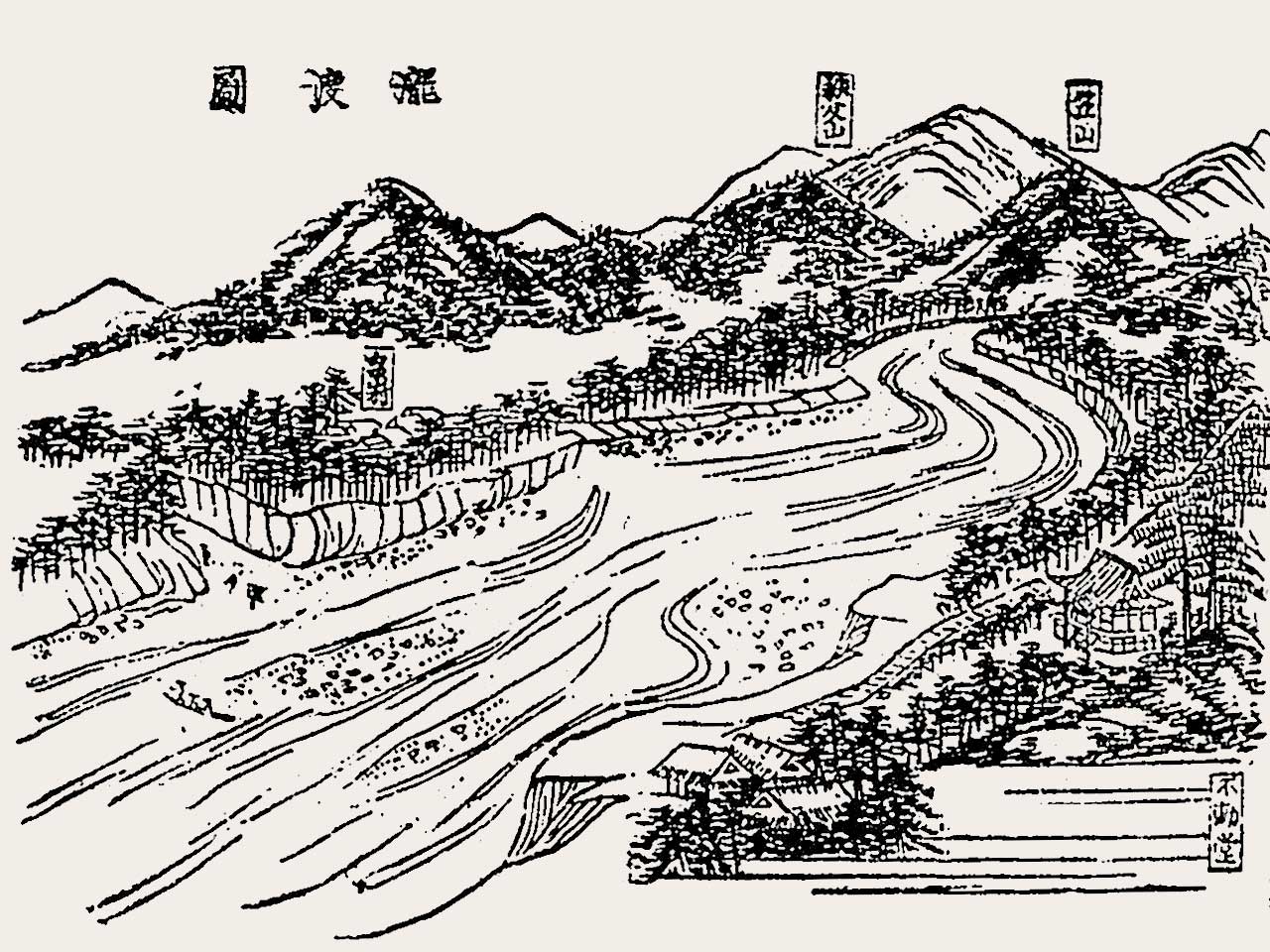

江戸時代に刊行された『新編武蔵風土記稿8』の永田村の項にこの場所の絵図が掲載され、説明に「荒川。村の南、郡堺を流る。川幅三百間

絵図にも1槽の小舟が描かれている。

『新編...』は文字が中心で絵が少ない本だが、その中で掲載されるくらいだから、当時は名勝だったのだろう。

絵図に描かれた場所の現在の風景。

滝へ下りる石段がある。

もしかするとこの細道はかつて船着き場まで通じていたのかもしれない。

このあたりの崖の法面は川原石の石垣のようなもので葺かれているのだが、これは石垣ではなく、コンクリートの法面に川原石を貼り付けたもの。

積んであるように見える川原石にはどれひとつとして荷重がかかっておらず、石ひとつひとつの背面にアンカーボルトが打ち込んであり壁面に固定されているという、高コストのハリボテである。

崖を下る石段は、滝の落ち口で行き止りになっている。

現在は滝というのは名ばかりで、わずかな湧き水が崖を濡らしている程度。

これが滝の水量。

水源はすぐ横の樹の根元から湧いている。

現在の渡し場跡の風景は『新編武蔵風土記稿』とはだいぶイメージが違っている。

対岸の土地は頭首工ができたことにより川床が上がったのか、水面からは10m弱の高低差しかなく断崖というイメージではない。

(2025年06月19日訪問)