越辺川の今川橋から都幾川の学校橋へ向かう道「鎌倉街道」はよく通るのだけど、その道と交差する県道172号線はほとんど通ることがない。

きょうはその県道172号線に面した大蔵神社へ来てみた。

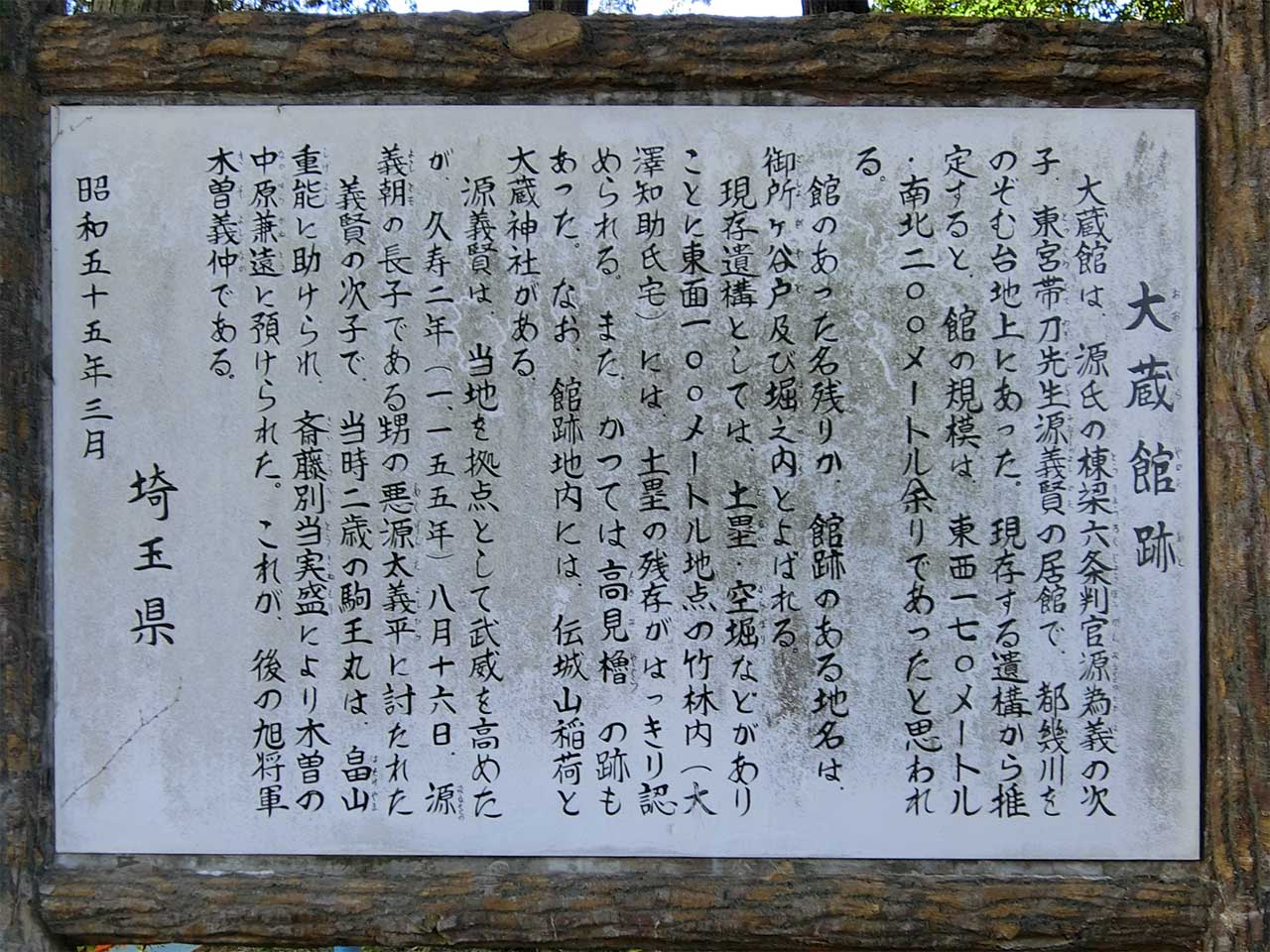

この神社は平安時代の武将、源

義賢は京都から東国の見張りのために群馬県の吉井町に赴任したが、一族の内紛によってこの地で戦死したという。

源義賢の次男、駒王丸が後の木曽義仲である。

大蔵館は平安~戦国時代に渡って使われた平城で、神社のある辺りが高台、いわゆる本丸のような場所だったと思われる。

神社の参道は土塁を切り欠いたようになっていて、かなりの迫力がある。

もしかしたらかつては城門があったかもしれない。

ところでこの神社の向かいの建物「大蔵構造改善センター」、おそらく以前は稚蚕共同飼育所だったのだろう。もちろん建物は替わっているけれど。

歴史好きの人が土塁や空堀を見て「あ、ここ中世の館跡ですね」ってわかるように、稚蚕飼育所好きの私は「あ、ここ昭和の稚蚕飼育所の跡ですね」と同じようにわかるのだ。

嵐山町内では近くの鎌形にまだ稚蚕飼育所の建物が残っているので見比べていただきたい。

神社を見ていこう。

土塁を過ぎると一の鳥居の両部鳥居がある。

参道の右側には社務所。

社務所の左側には水盤舎。

社務所の向かいには公園があり、遊具はアーチデッキ型の滑り台と鉄棒、ほかにベンチとテーブルがある。

南側から入ると参道の正面が大蔵神社になっている。

そのほか参道の途中を十字路に横切っている別の神社の参道があり、そちらは稲荷神社(写真左に見切れている)がある。

大蔵神社の拝殿。

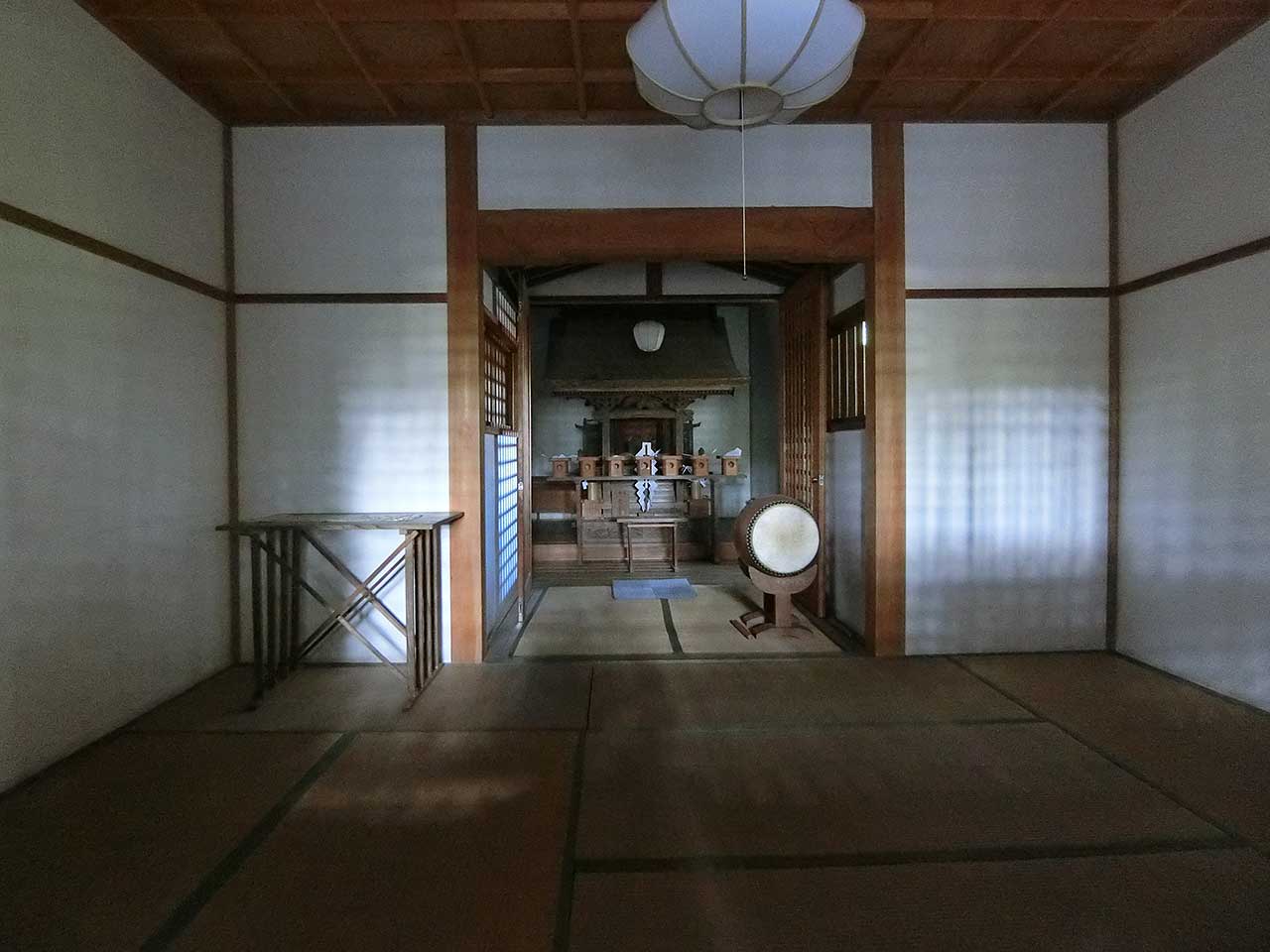

拝殿の内部。

相の間を経て奥に一間社流造りの本殿がよく見える。

本殿は覆屋の中にあるので外からはまったく見えない。

本殿の後ろは崖になっている。

つまりこの神社は北斜面の岬状の台地の突端部分にあるのだ。

参道の左側には土塁を背に末社が並んでいる。

一番手前にあるのが富士浅間宮。

土塁を利用した富士塚になっている。

山頂には「仙元大日社」と書かれた板碑。

その横には力石。

2つ目の末社は山王大権現。

3つ目の末社は稲荷社。

むしろこちらは末社や摂社というのではなく、1つの境内に2つの神社が対等に同居しているという感じだ。

拝殿の内部。

相の間を経て本殿が見えているのは大蔵神社と似ている。

本殿は覆屋の中になる。

4つ目の末社は八坂神社。

この神社の本殿はたぶん神輿。

八坂神社の裏側には納札所がある。

境内の様子。

帰りは稲荷神社の参道を降りてみよう。

稲荷神社は東面していて、参道も東側にある。

参道入口には石祠の末社。

東側から見た大蔵神社の森。

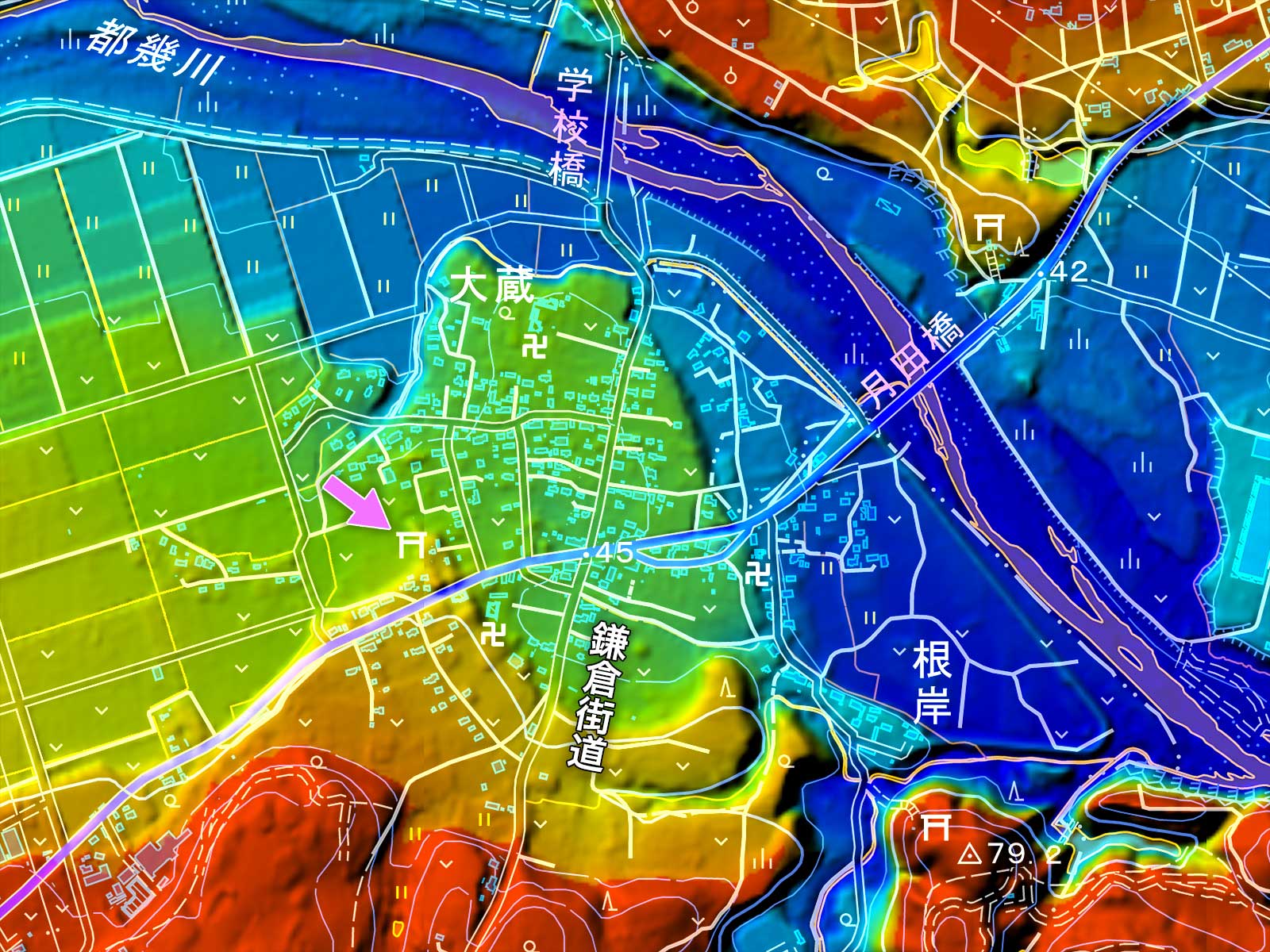

発掘調査によれば大蔵館はこの神社の敷地だけでなく、東西170m、南北220mの規模だったようだ。

空から見た大蔵館の範囲。

大蔵館は都幾川南岸の河岸段丘の台地上で、平坦で広い農地や鎌倉街道の要衝大蔵宿の町と共に繁栄した居城といえるが、いったん戦時になったときにはあまり防御力はなさそうだ。

南東角のあたりには土塁が残っている。

南東の土塁が見られる場所に行ってみた。

この道路は館の内側にあたる。

土塁の角には馬頭観音があった。

かつての馬捨て場だったかもしれない。新しい板碑には「春風号」と具体的な馬の名前が書かれている。

(2025年10月23日訪問)