都幾川の谷から山上の集落「

椚平らは標高370m付近の高所で、東向きの地滑り地形のような場所に家々が点在している。

ここは先ほどまでの都幾川の谷底とちがって空が広い。

今でこそ自動車ですぐに登れる場所だが、かつては町場への買い物は一日がかりだったろうと思われる不便な場所だ。それでも日当たりのよい耕作地を求めて人々はこんな山の上に村を造った。

椚平の小字のひとつ「向尾根」というところに広々とした神社があったのでお参りしていくことにした。

鳥居をくぐると右側に社務所がある。扁額には「椚平文化センター」とあるが地域の公会堂なのだろう。

その前の広場では郷土芸能のささら獅子舞や滑稽神楽の狐釣りなどが披露される。10月の第4日曜日が例祭というから今年のまつりが終わった直後だった。

いつか機会があったら見てみたい。

公会堂の前に水盤舎。

社殿は石垣を積んだ斜面の上にある。

山奥の神社とは思えないほど広々とした境内だ。

拝殿は入り母屋妻入り。萩日吉神社と同じ。

拝殿前には神使の狐像がある。

右側は宝珠、左側は鉤を持っている。

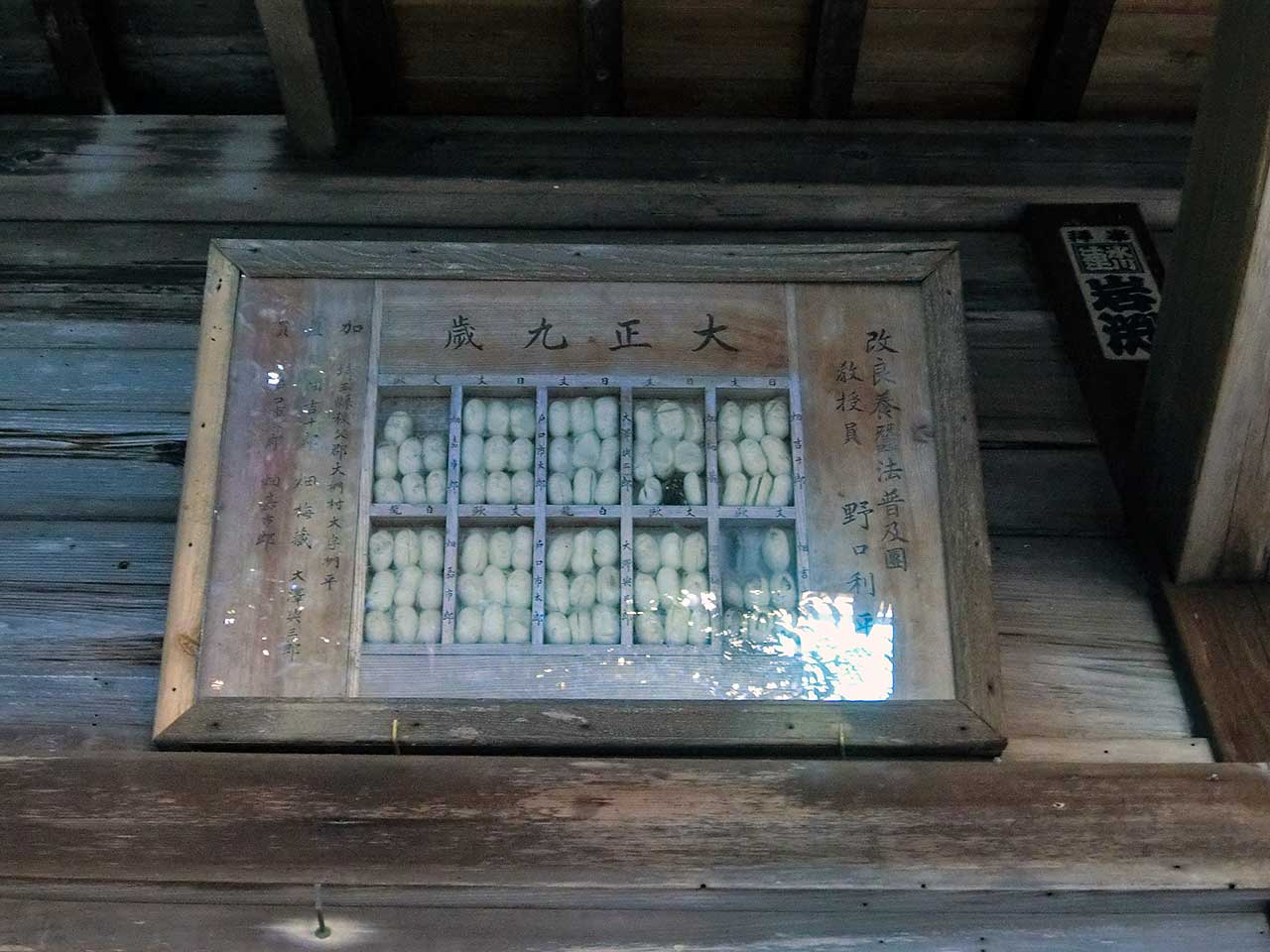

拝殿正面の軒下に繭額がある。

大正9年の奉納品で「改良養蚕法普及団」で養蚕教師が奉納したもののようだ。

「改良養蚕」が何を指すかはっきりとはわからないが、大正初期というと一代雑種の能力の高い蚕品種の利用が始まった時期だ。また、現代的な給餌方法や上蔟方法も普及しはじめた時期でもある。そうした新しい養蚕を取り入れる気風がこんな山奥にもあったのだ。

拝殿の内部。

本殿は神明造り。

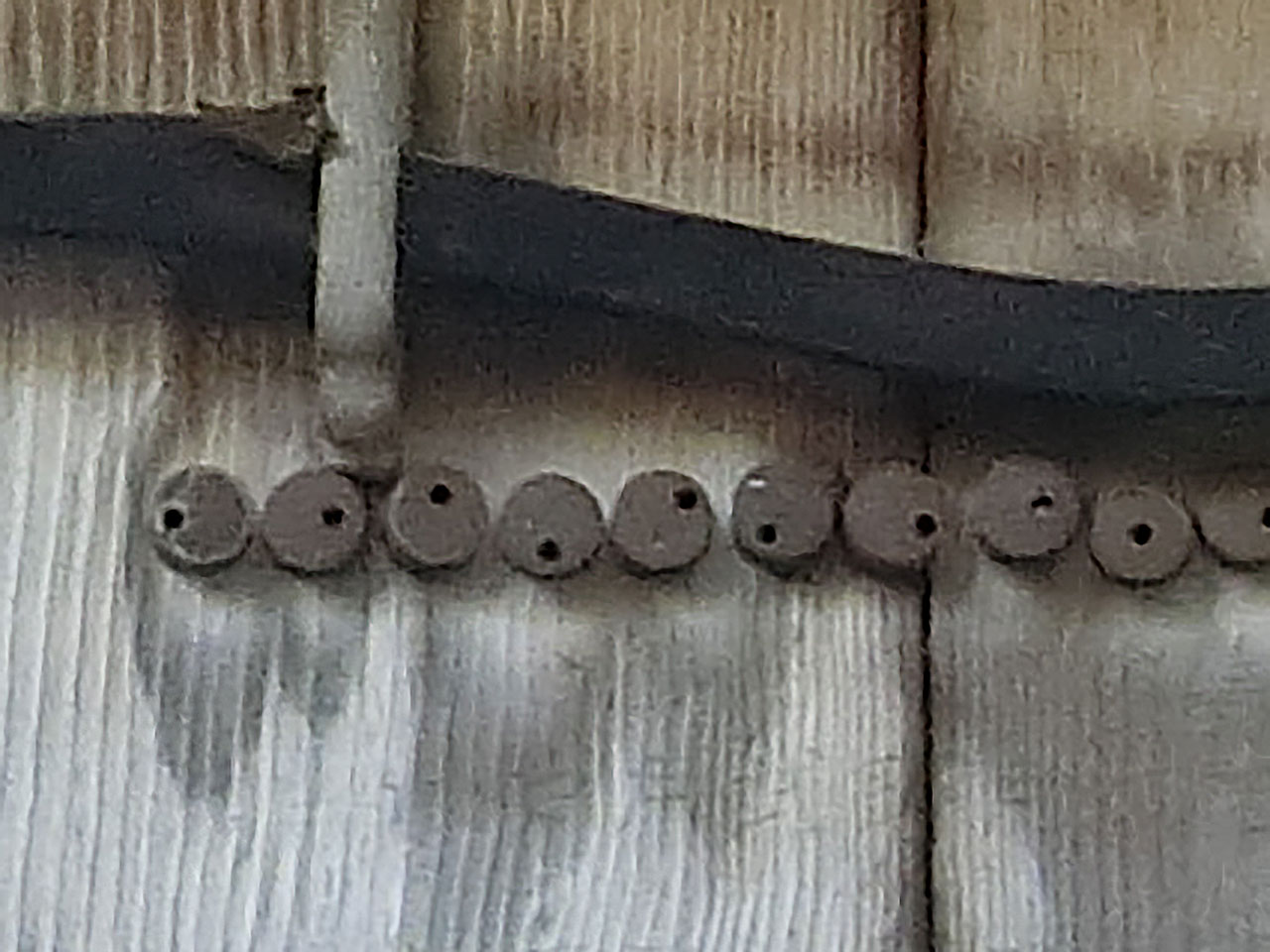

拝殿の右側の軒には弓矢の額が揚げられている。

弓の下に並んでいるボタンみたいなものは何なのだろう。

拝殿の右側には宝庫がある。

獅子舞のカシラなどが納められているのかな。

宝庫の横には力石があった。

一番小さい「苦拔力石」は10kgもないので誰でも持てそう。

拝殿の左側には末社×2。

ほかに何やら神域のような塚がある。

境内社の「大洗

海辺の神社がなぜこんな山の中に・・・。

磯前神社の内部。

(2022年11月02日訪問)