高麗神社の境内にある「

高麗神社の神官を代々務めてきた高麗家の住宅を復元、公開しているものだ。

『続日本紀』によれば、奈良時代、朝廷は高句麗から亡命した人々に高麗郡の土地を与えて村を作らせた。その村の長は帰化人の

高麗家はその高麗若光の子孫だといわれている。

住宅は現在はだれも住んでいない。つまり展示古民家だ。

展示古民家にありがちな、まったく生活感のない空間。

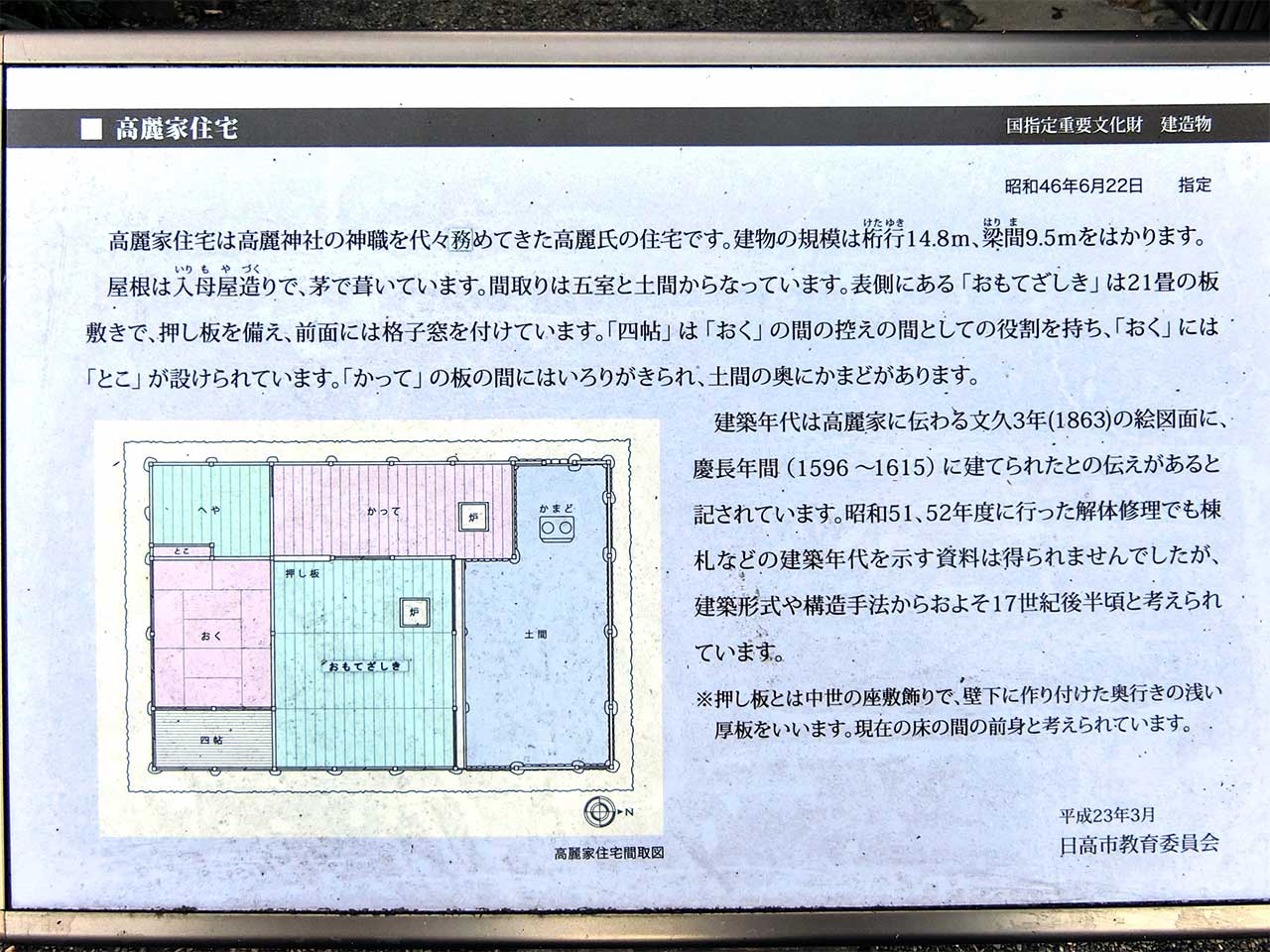

間取りは右勝手の四間取り。桃山~江戸初期の建物と考えられていて国重文。言い伝えで古いというだけでなく実際に古そう。寺院建築にくらべて民家は残りにくいので17世紀ならかなり古いといえる。

建物は室内には入れず、外から見るだけ。

展示古民家で上がれないのってかなりつまらないよね。拝観無料だから文句も言わないけれど。奥側の2部屋、「へや」、「かって」はどうなっているのかわからない。

土間を奥側から見たところ。

土間の奥側は「かって」という部屋の板敷きが飛び出していて、囲炉裏が切ってある。

調理と家族の食事の場だ。

「おもてざしき」は21畳あり、接客や生活の場だったろう。

写真左端のの少しくぼんだ床の間みたいな板壁は「押し板」といって床の間の原初の形とされるもの。

床の間と違って奥行きがほとんどなく、およそ柱1本くらいの奥行きしかない。

裏側からみてもほとんど飛び出ていないのがわかる。

「四帖」と「おく」という部屋。

四帖は控えの間だった。

もしかしたら復元前は式台玄関があったかもしれない。

「おく」には床の間がある。

押し板とあまり変わらないように見えるけれど、奥行きは2倍くらいある。

床柱には

住宅の柱すべてが槍鉋仕上げではないから、これは床柱の意匠としてあえて古風を残したのだろうか。

おくから見たおもてざしき方向。

住宅の裏は庭になっているが中門があって入れない。

庭の様子。

(2022年12月08日訪問)