熊谷のほうへ出かけて昼時になったのでマクドナルドにでも入ろうとショッピングモールへやってきた。

ショッピングモールというと郊外に造られることが多いが、このイオン熊谷は市街地の人口密集地にある。

ここはかつて片倉工業の製糸工場があった場所だ。工場は平成4年(1992)まで生糸を生産した、片倉工業最後の製糸工場だった。

製糸工場は明治時代に日本の基幹産業だったから、輸送の便のよい鉄道駅から近い場所に建設された。写真は国土地理院のサイトにある昭和55年(1980)年の操業時の航空写真。工場だけでなく近隣にある映画館(芝居小屋?)なども興味深い。

これだけの広い土地がまとまって確保できたことからこの場所にショッピングモールが建設できたのだ。かつての蚕糸関係の会社の多くが不動産業に転換しているのも、こうして便利な場所に広い土地を所有していたからだろう。ちなみに、さいたま新都心のショッピングゾーン「コクーンシティ」も片倉工業の工場跡地だ。

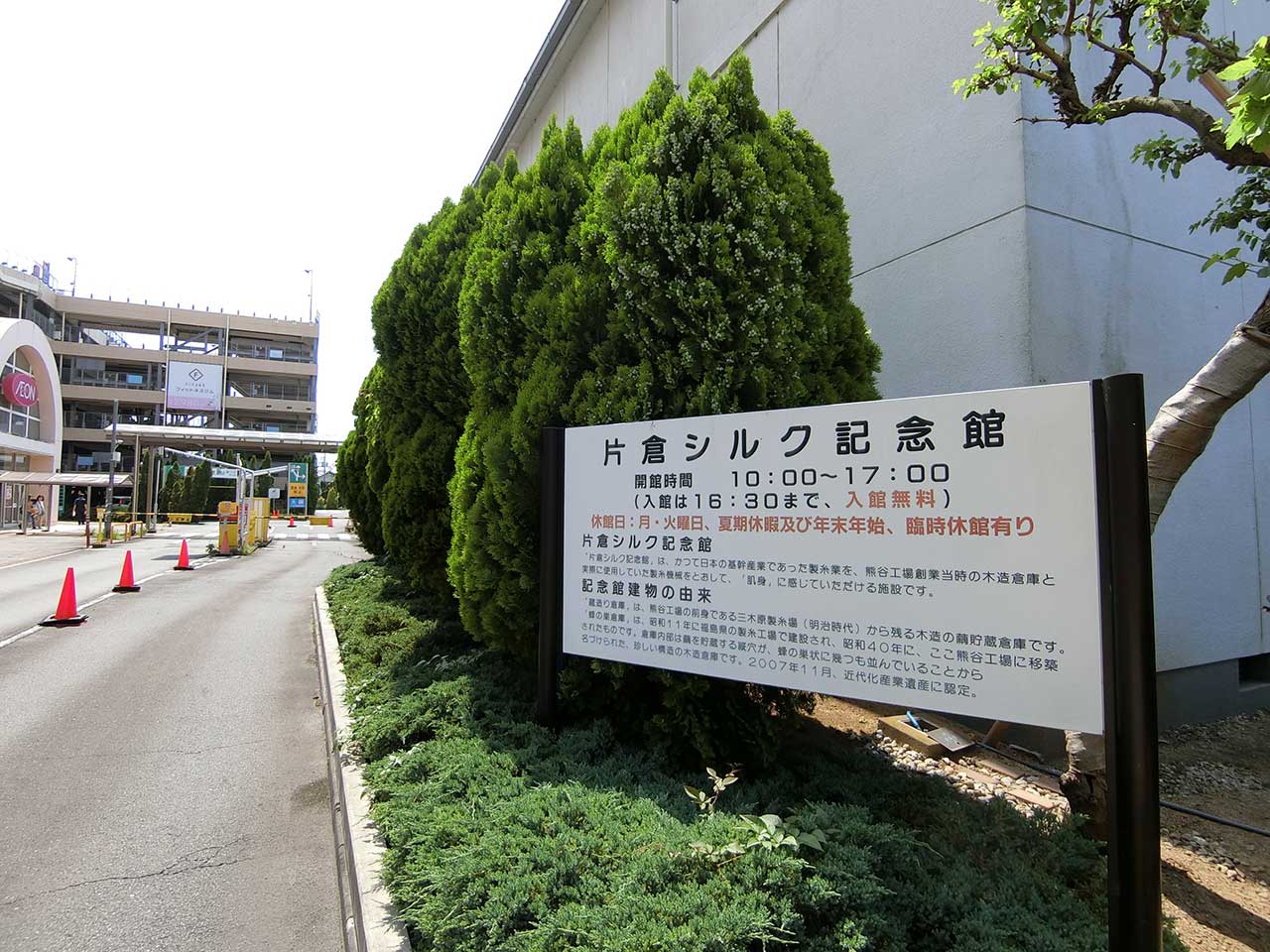

現在はショッピングモールの北側の繭倉庫だけが資料館として残されている。

こちらの資料館には2010年に来たことがあって、展示物は貴重なものが多いけれど写真撮影が一切禁止ということもあってこれまで記事にもしていないし、写真が残っていないので15年も過ぎるとどんな展示があったのかも記憶が薄れがちだ。

昼食で立ち寄ったけれど、久しぶりに資料館も見ていこう。

資料館へのアプローチ。ここには色々な種類の桑が植えられている。このあたりは写真可なので、桑のことを中心に記事を書くかな、、、、

などと資料館入口へ来てみると、なんと、写真撮影が解禁されてる!!!

展示内容が当時の従業員の集合写真とか寮や運動会といった従業員の歴史が中心で個人が写っている資料が多く、撮影禁止も仕方がないと思っていたけれど、そのせいで当時ネットで紹介している人も皆無でもったいないなと思っていたんだよね。

解禁されたからにはきちんと紹介しよう。

資料館は製糸工場時代の

北側の瓦葺きの建物はいかにも古い繭蔵といった風情の建築。明治32年に三木原製糸場の時代に建てられたもので、明治40年に片倉組に工場ごと買収された。

南側の腰折れ屋根の倉庫は、昭和11年に郡山市の製糸工場で建設されたものを昭和40年に熊谷工場に移築した建物。

群馬県の碓氷製糸の繭蔵も腰折れ屋根なので、同じような設計なのかな。

こちらが移築前の昭和27年「片倉工業郡山製絲所」の写真。

南側の建物の内部は主に蚕種製造と養蚕業に関する資料の展示場になっている。

ただし見どころはこの繭蔵そのものの構造だ。

天井が格子状になっていている。

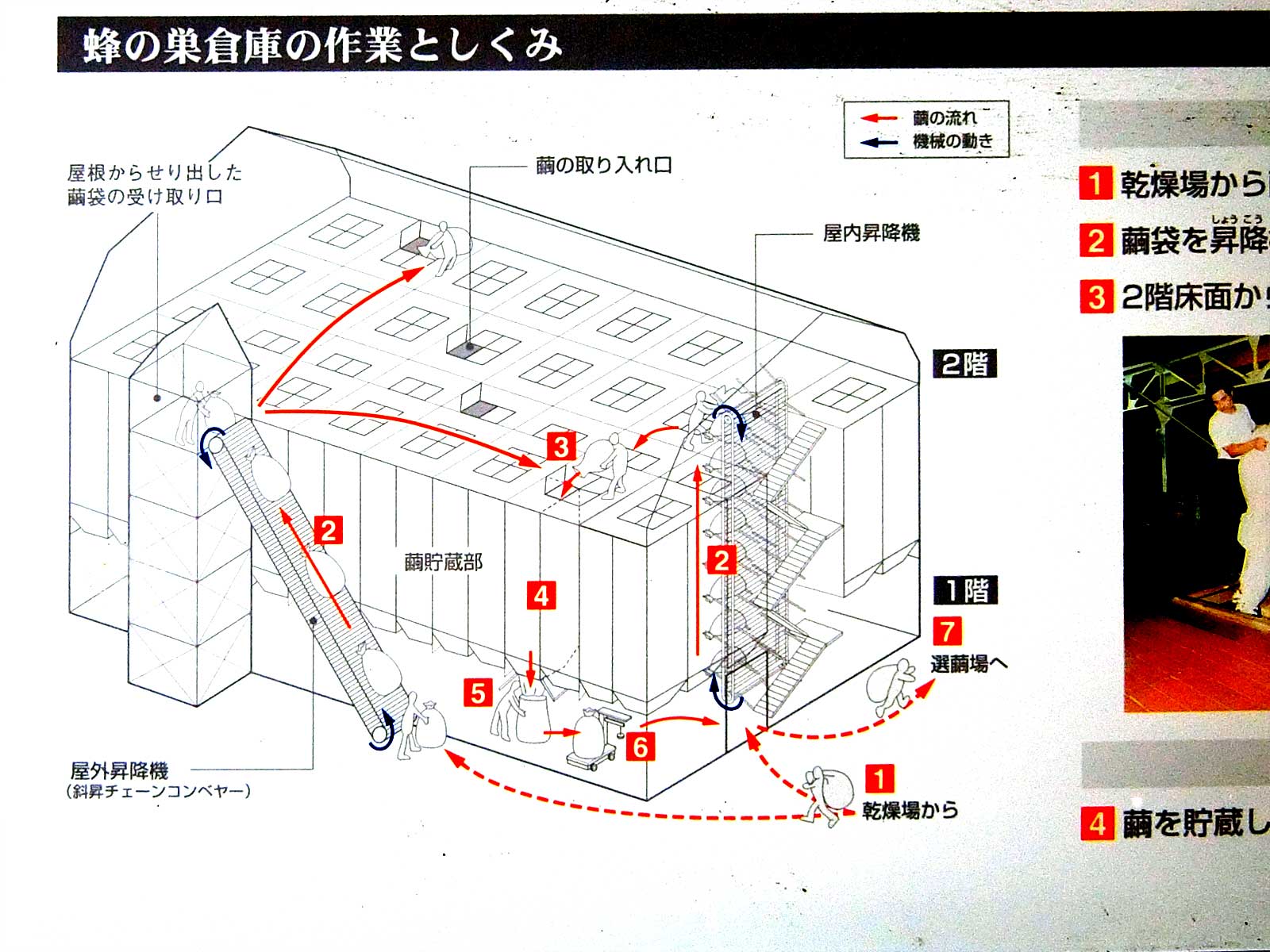

こうした繭蔵を「蜂の巣倉庫」と呼んでいるそうだ。

1区画を見上げたところ。奥に投入口が見える。つまりこれはホッパーの床板を外して見ているところなのだ。

この倉庫にはこうしたホッパーが105個あるという。

蚕期や蚕品種ごとに仕分けるため細かく分割してあるのだろう。

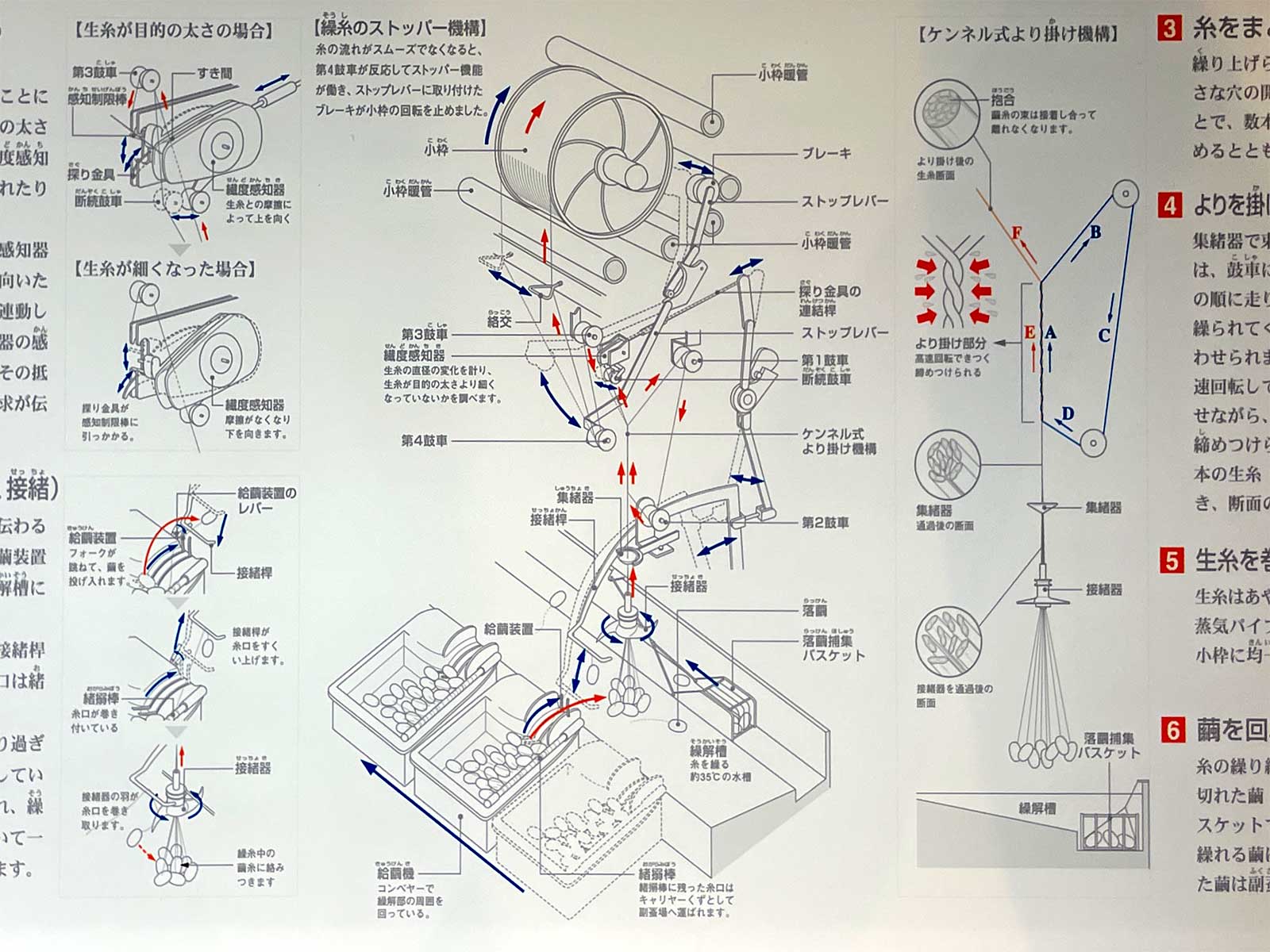

特筆すべきは展示パネル。

むちゃくちゃ詳細でしかも絵がわかりやすい。こんな図は教科書でも見たことがないから、ここの学芸員がイラストレーターと一緒に新規に描き起こしたのだと思うが、展示物を正確に総体的に理解していないと出来ない仕事だ。

片倉の元技術者がかかわっているのかもしれない。すごすぎる。

ホッパーから繭を取り出して繭袋に詰めているところの再現ジオラマ。

繭蔵はこれまでもサイトでいくつか紹介してきたし、これからもまだいくつも紹介していくつもりなのだが、これほどわかりやすく展示されている場所はないし、これから造られることもないだろう。

もしこれ以上を望むのなら、2階の投入口のほうへ入らせてもらえば完璧だ。

南棟1階の他の展示物は蚕種製造と養蚕の資料。養蚕の資料って田舎の民俗資料館などでもだいたい置かれていて代わり映えしないものが多いのだが、こちらには他では見られない珍品が多い。

珍しいものだけをピックアップして紹介していく。

こちらは小型の蚕種

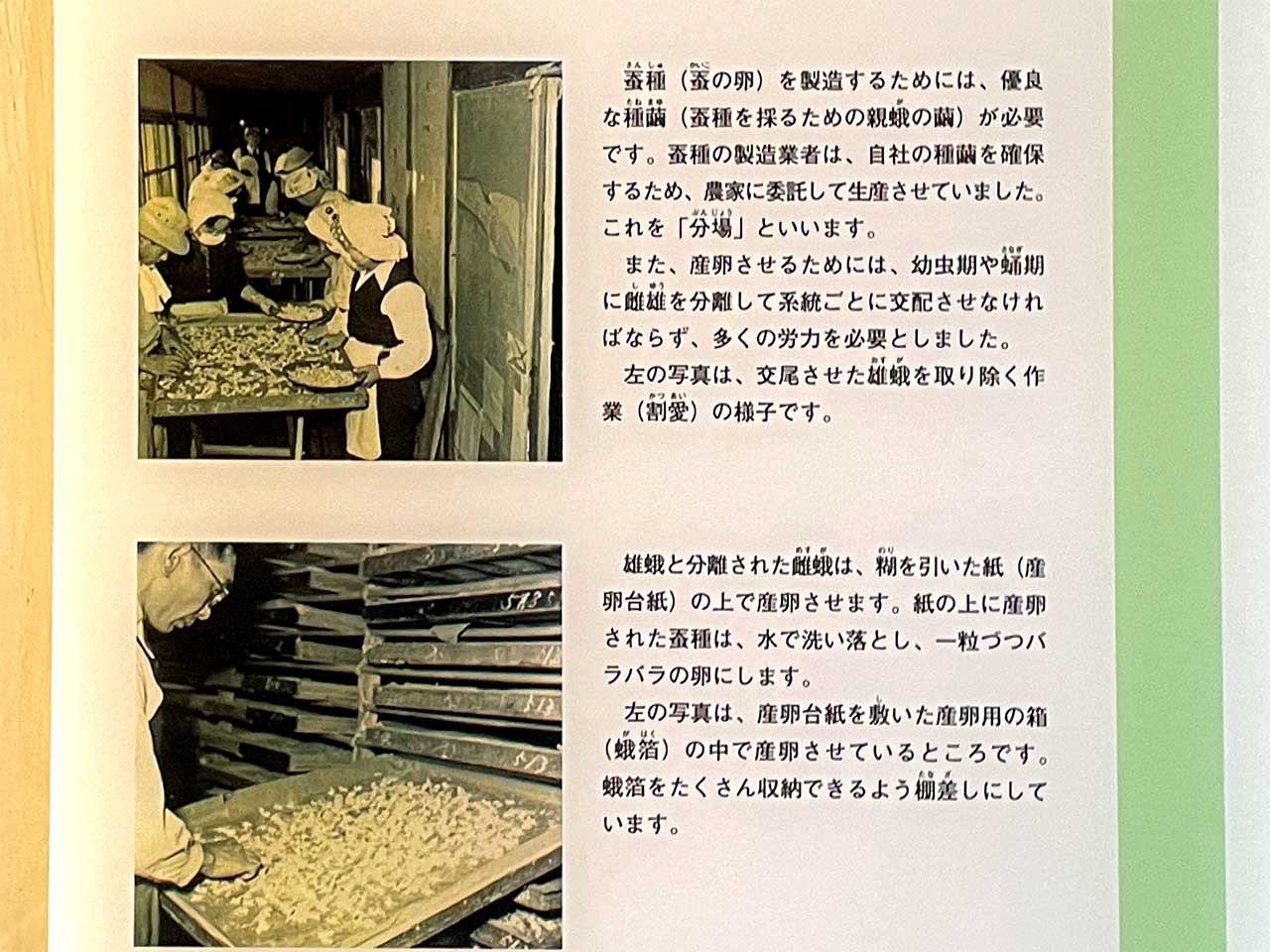

片倉工業は製糸会社だったが、その原材料である繭を確実に入手するため蚕の卵の製造も行なっていた。いわゆる蚕種製造業である。

その蚕種製造の説明パネルも的確な写真付きで説明されている。

こちらは「松本式人工飼育装置」という個人向けの稚蚕飼育機。障子戸を組み合わせたようになっていて、実際障子紙を貼って使用した。想像だけど、保温のため裏表に障子紙を2重に貼ったのではないかな。

初めて見た。珍品だと思う。

秩父の農家から昭和45年に寄贈とある。

これは選繭台。

繭の出荷の際に、目視で検査するための作業台だ。天板がすのこになっていて、繭についたゴミ(主に蚕糞)が落ちるような造りになっている。

まぁ養蚕農家でよく見るし、特に珍しいものではないな、と思わせておいて、下に置いてある籠!

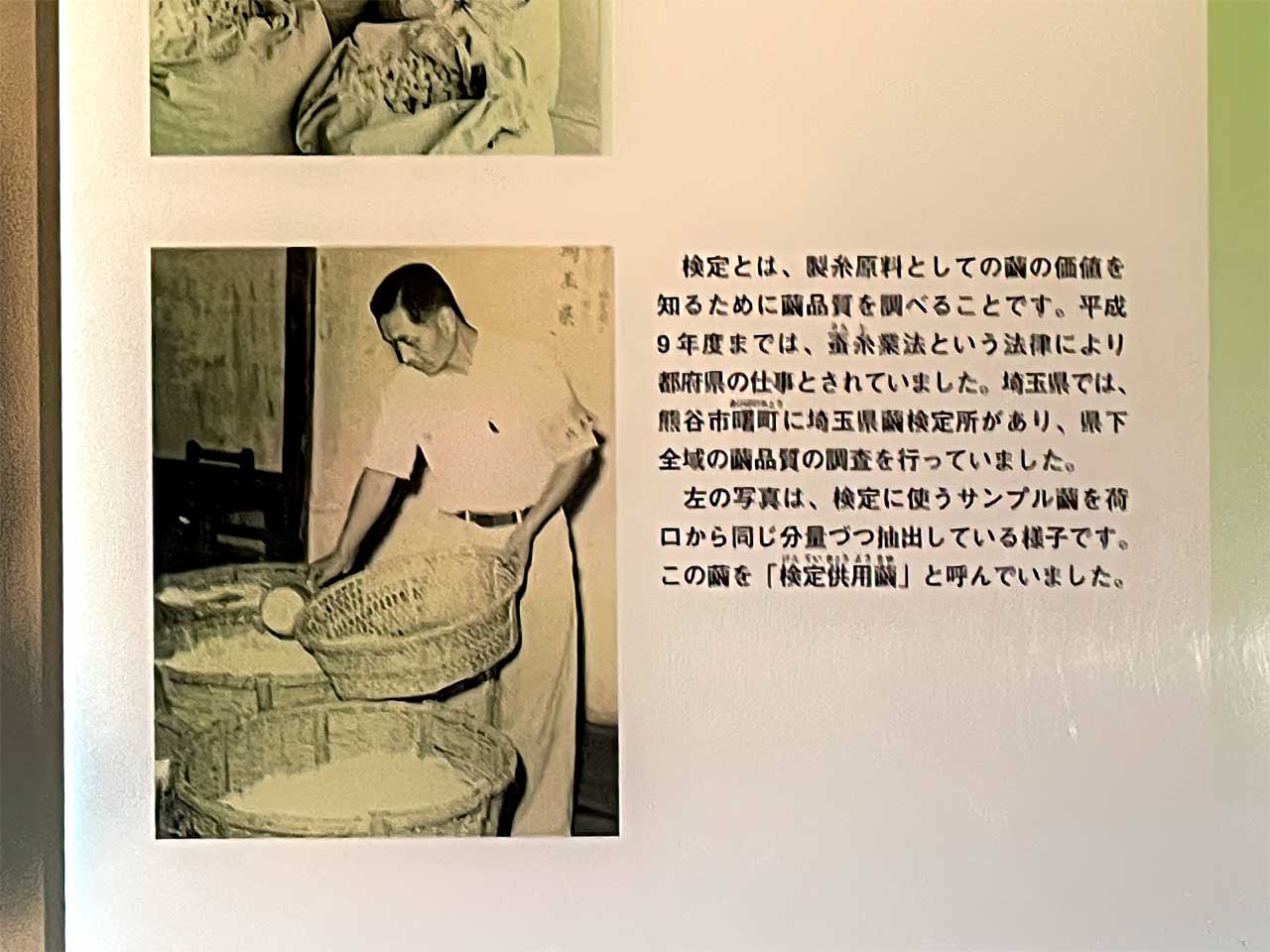

市内曙町にあった繭検定所の写真に写ってる籠の本物だ。

そもそも検定の説明で検定所の写真を持ってくるだけでもうなってしまうのに、その写真に写っている実物を展示するとか、どれだけ本格的なの。

桑葉水切り器。

カイコに濡れた桑を食べさせると体調が悪くなることから、桑の葉を乾燥させるためのロータリー乾燥機。稚蚕飼育所で使ったものだろう。

初めて見た。珍品だと思う。

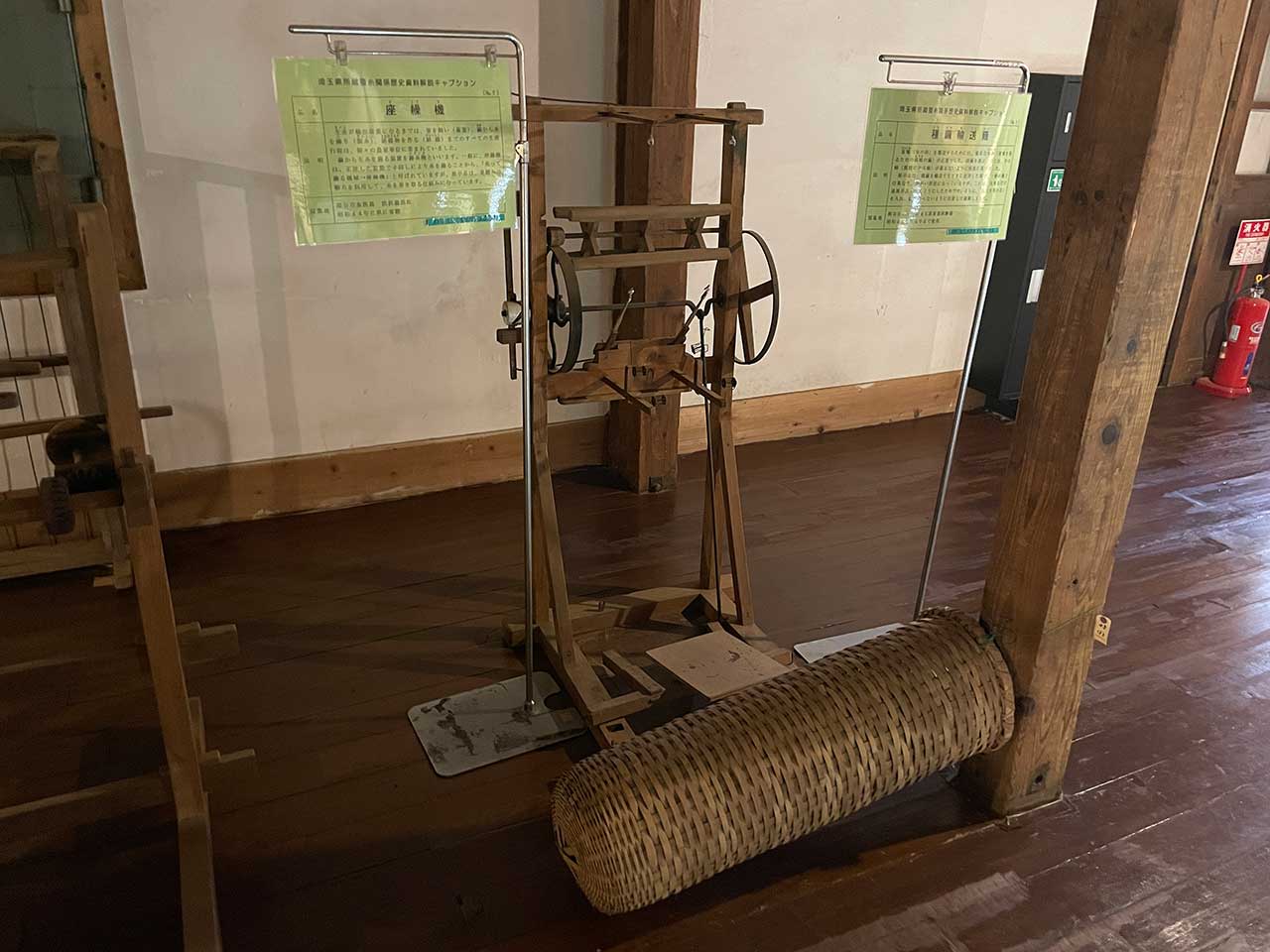

2緒の足踏み式座繰器。深谷市血洗島から出たものだという。こんな長い糸枠に巻いた生糸は解舒できないと思うので、たぶん別の(機織の?)機械から取った小枠が取り付けられた再現間違い。

そしてさりげなく足下に置かれている籠は

初めて見た、珍品だと思う。

続いて、北棟の展示室へ。

こちらは製糸会社としての片倉工業の歴史や、機械製糸についての展示になっている。

入口付近にあった建物の配置図によれば、工場内のレイアウトは下図のとおり。

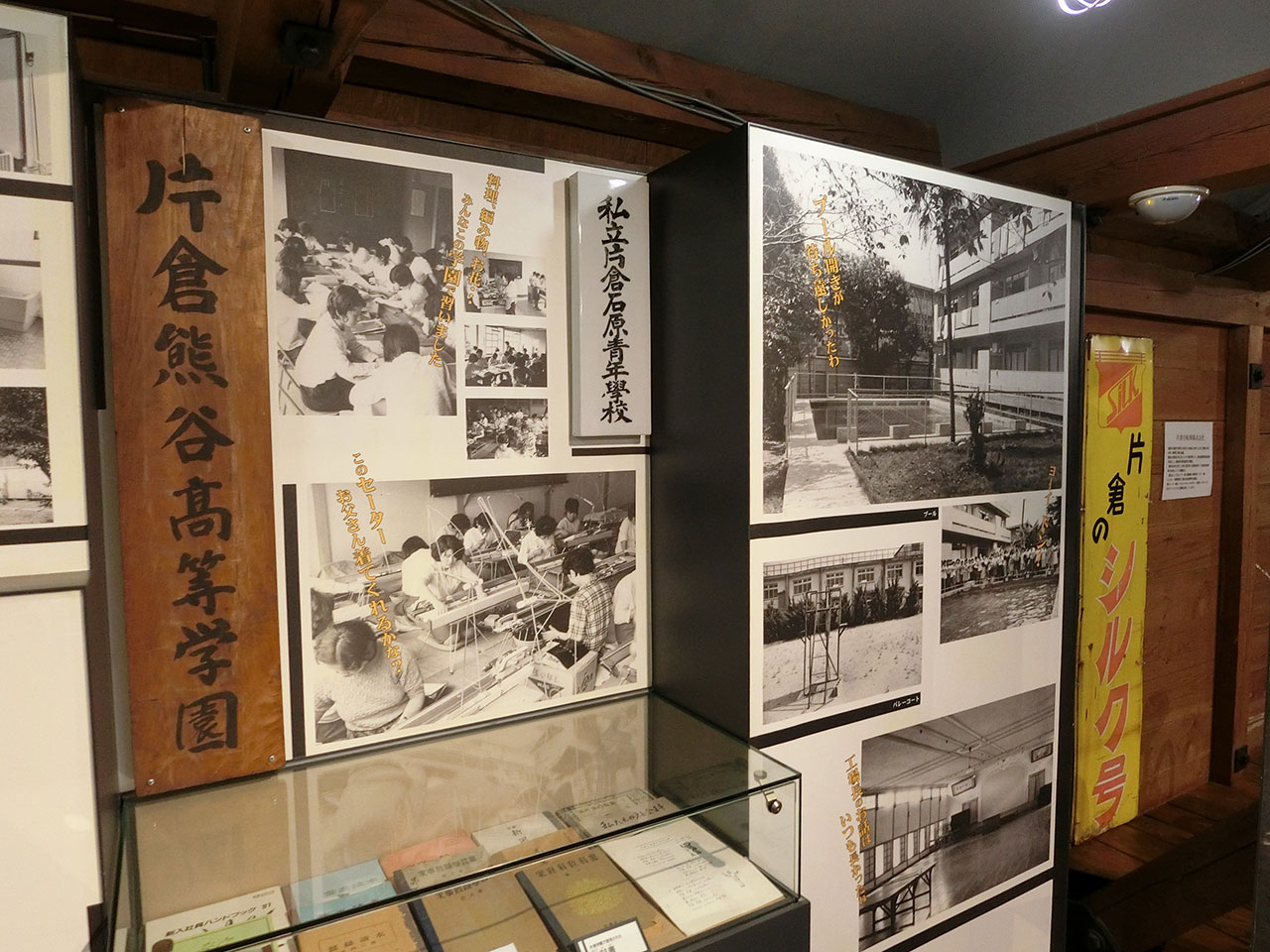

工場内に寮や食堂、学校、診療所などがあり生活のすべてが工場内で完結していた。

女性寮が多いのがわかる。工場には女性従業員が多かったから、全盛期は近隣の映画館やカフェには男たちも集まり地域が華やかになっただろうと思う。

以前の資料館の内容はっきりと覚えていないのだけど、2010年に来たときに比べて展示物が増え、内容が充実したような気がする。気のせいかもしれないが。

製糸の工程に沿って順番に展示されている。

最初にあるのが選繭場。

農家から買い集めた繭を糸にする直前に最終チェックする工程。汚れている繭など、生糸の品質を下げる可能性のあるものを目視で除去する工程だ。

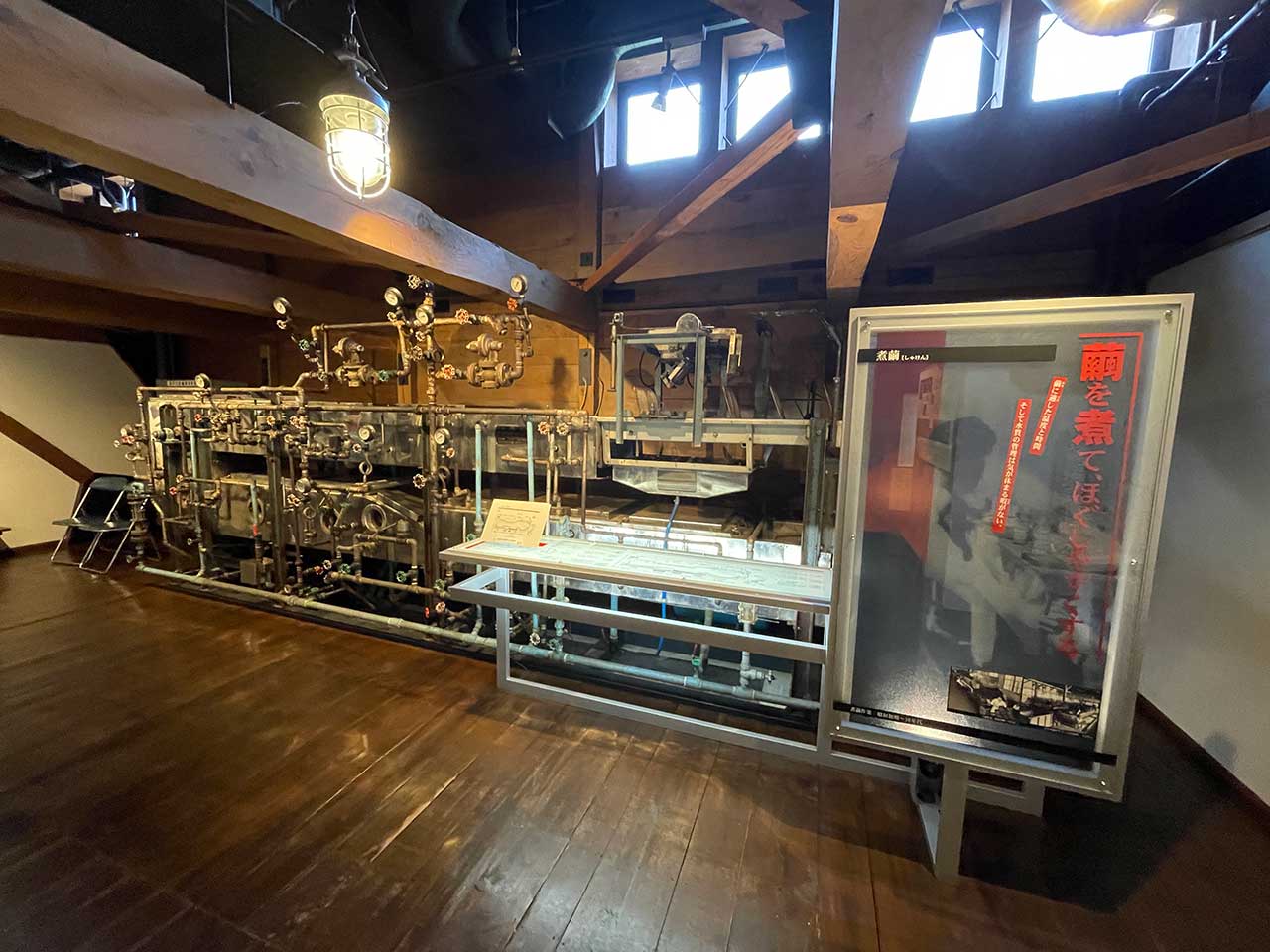

続いてあるのが

繭から糸をほどくために、繭層の接着成分をお湯で溶かす機械。

繭は小さな金属の籠に入れ、温度の異なるお湯を数回くぐらせる。その温度差で繭の内側にもお湯を浸透させることができるというもの。

この煮繭の善し悪しが糸の品質や歩留まりに効いてくるとても重要な工程だ。

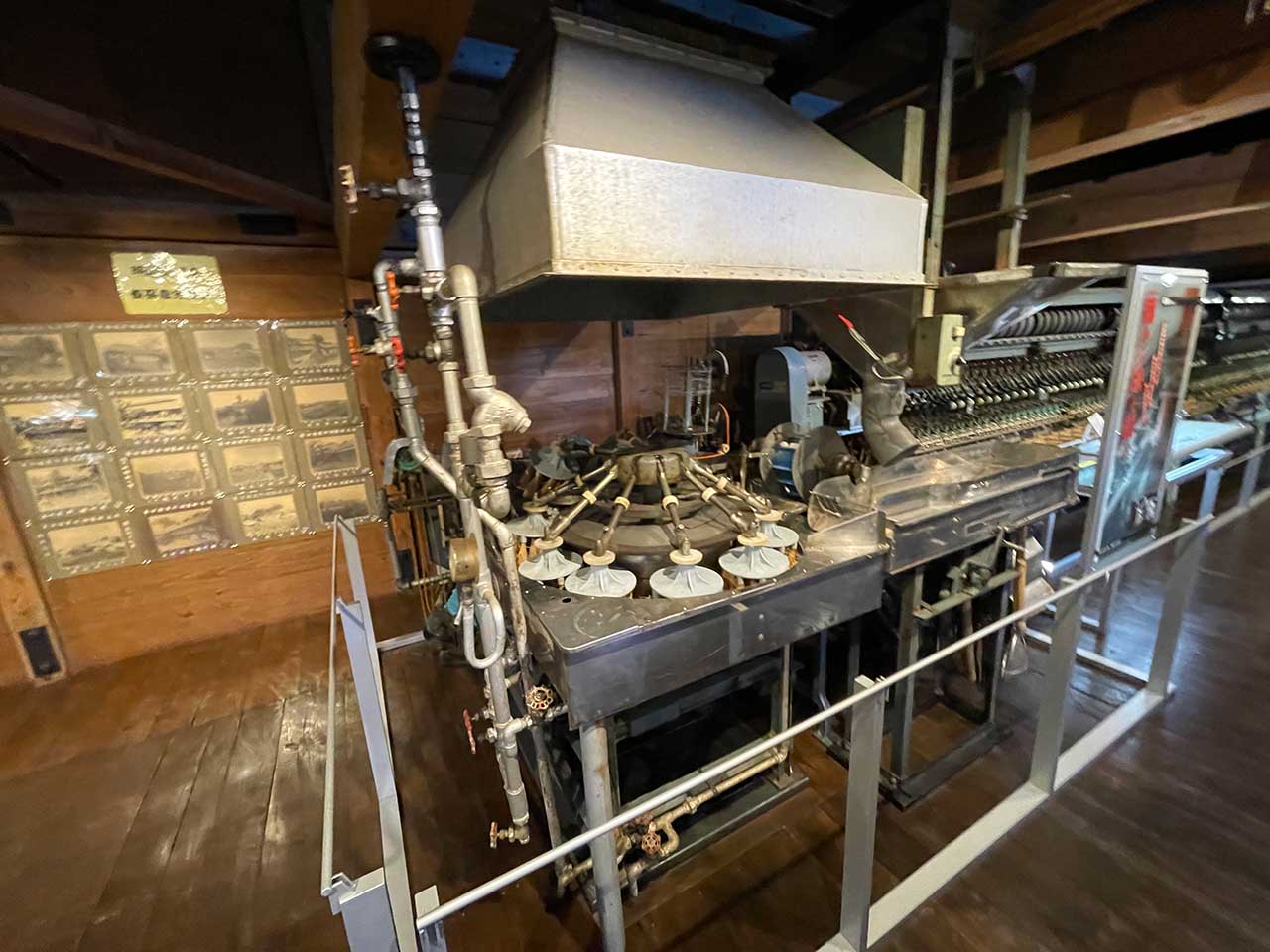

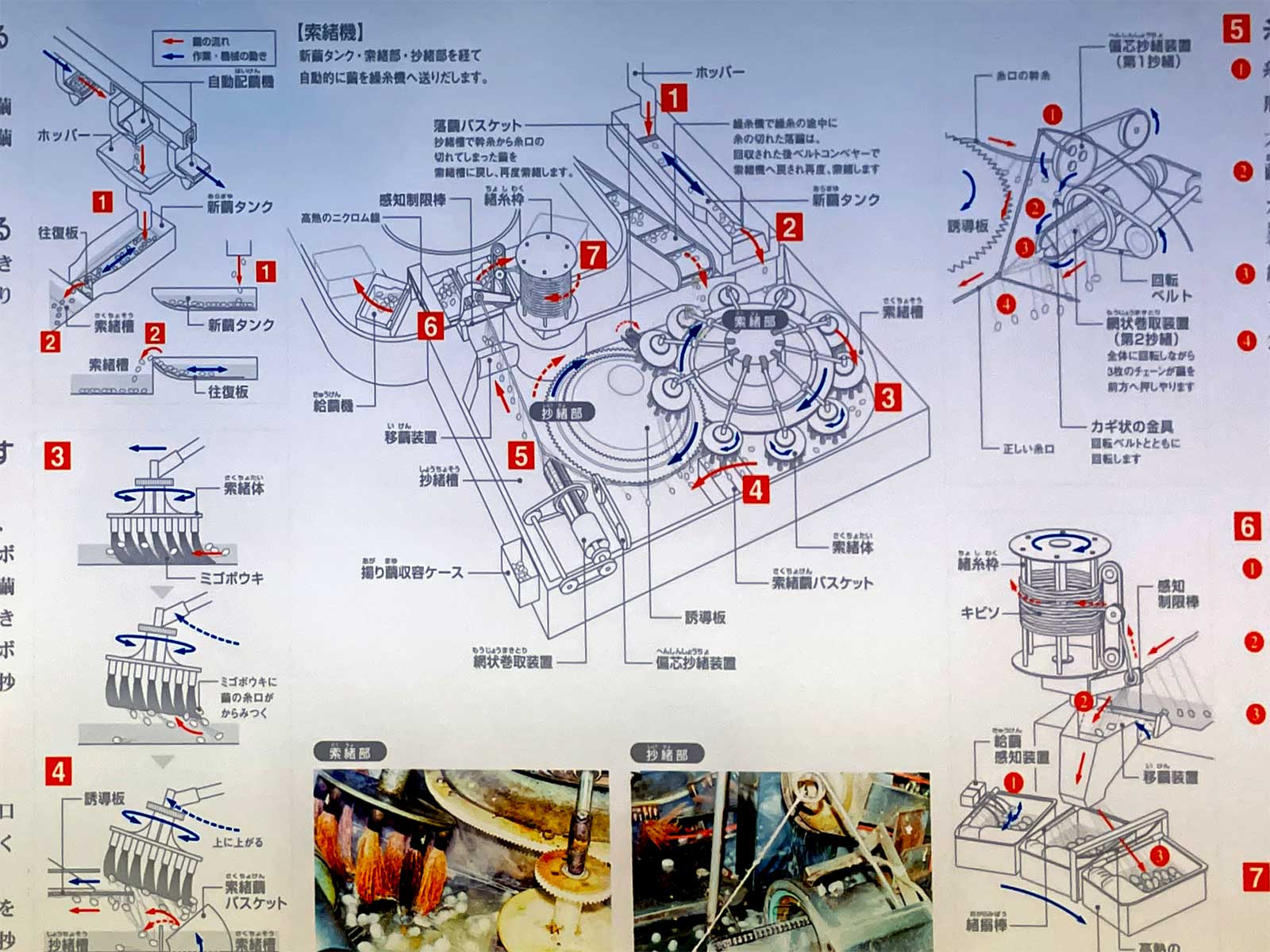

繭の表面にある生糸に向かない層をはぎ取り、一本の糸口を見つけ出して繭を整える装置。

説明パネル、詳しすぎるでしょ!

遠い未来、日本から製糸機械が無くなっても、この図を元に再現できるのでは?ってくらいに詳細に描かれている。たぶんほとんどの見学者には詳細すぎて困惑するばかりだとは思うが。

でもありがたい。索緒工程ってわかりにくいので、これ熟読してから実際に動いているところを見たら理解が全然違う。繭という自然物を機械で扱えるように整える技術のかたまりといえる部分。

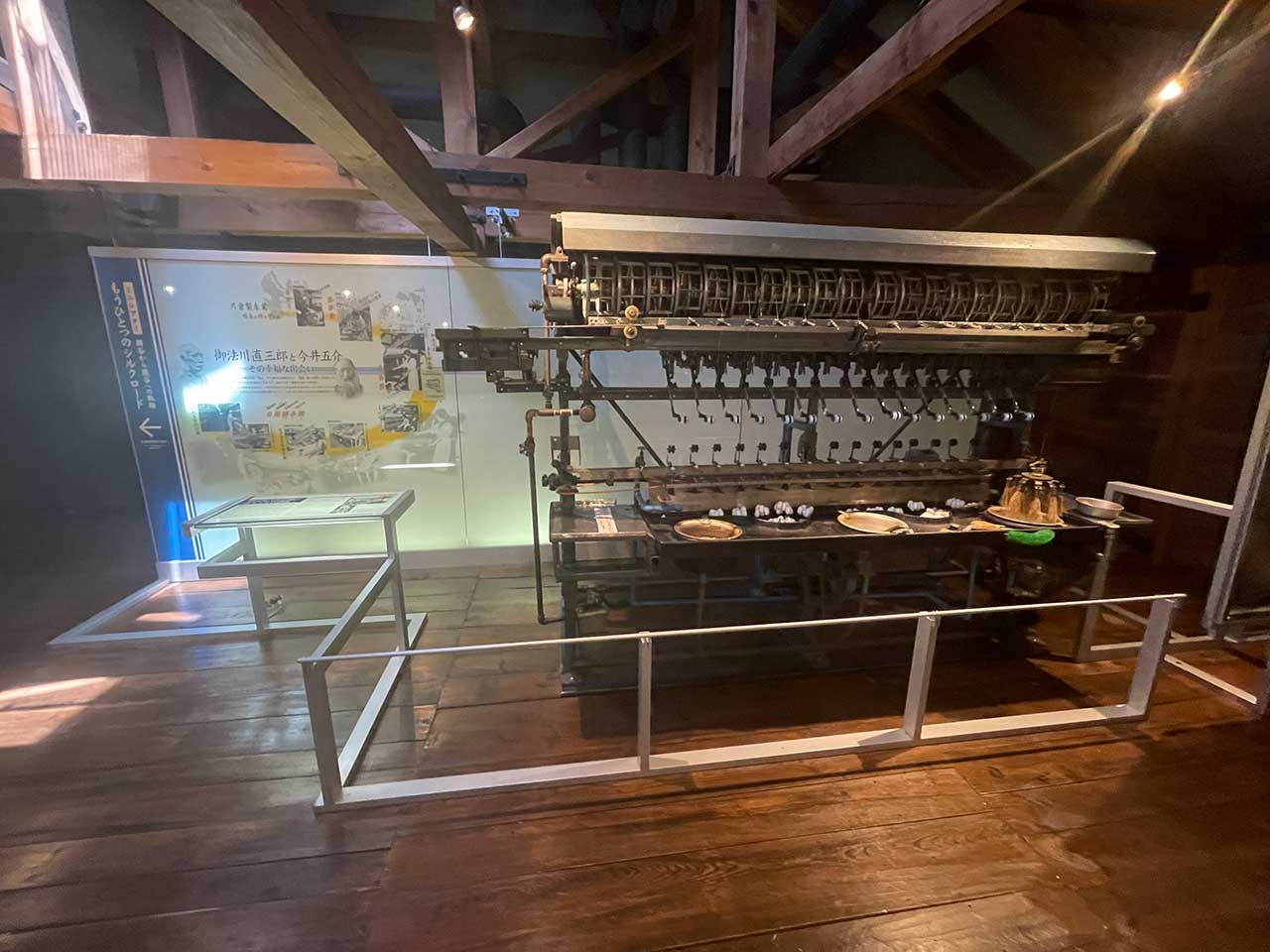

自動繰糸機。

数個~十数個の繭から糸を穂と居て、丸いボビンに巻き上げる機械。つまり生糸を製造する中心的な工程。

こちらの説明パネルもすごい。

繊度感知器の動作方法をこれほど丁寧に描いてある資料って見たことないよ。

小枠湿し。

自動繰糸機によってボビンに巻かれた生糸を次の工程で巻き直すのだが、その際、糸が固着したり摩擦で傷ついたりするのを防ぐため、柔軟剤に浸ける。

あまり着目されないような工程も図入りで詳しく説明されている。

元々は男性の仕事だったというが、ウインチがついて自動化されてからは女性が担当するようになったというような説明があった。

生糸を丸いボビンから六角の大枠に巻き上げ、

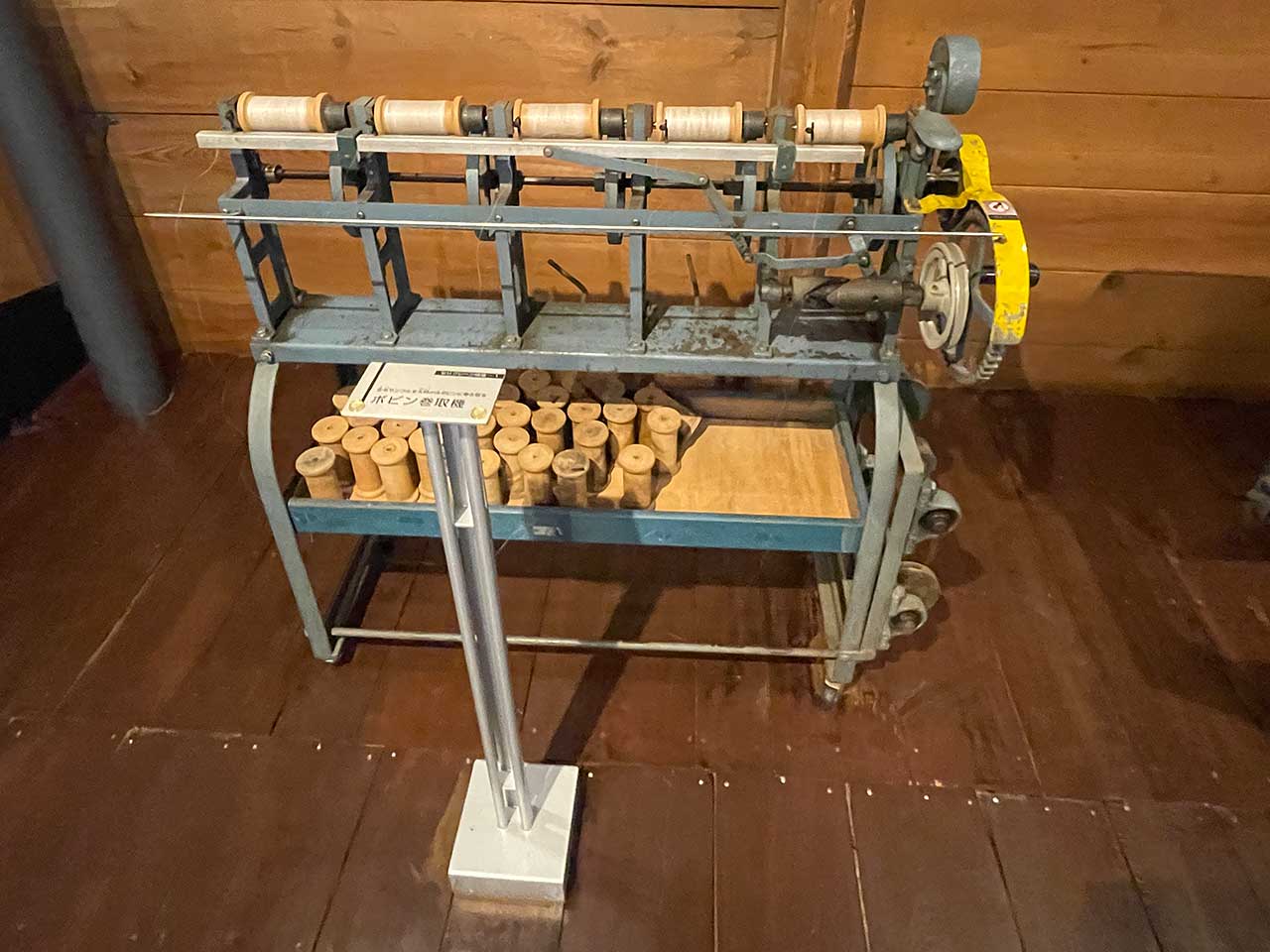

綛以外に、紙のボビンに巻くコーン巻きという出荷方法もあった。

これの機械は揚返機とは言わず、たぶん一般的にはワインダーと呼ばれる。

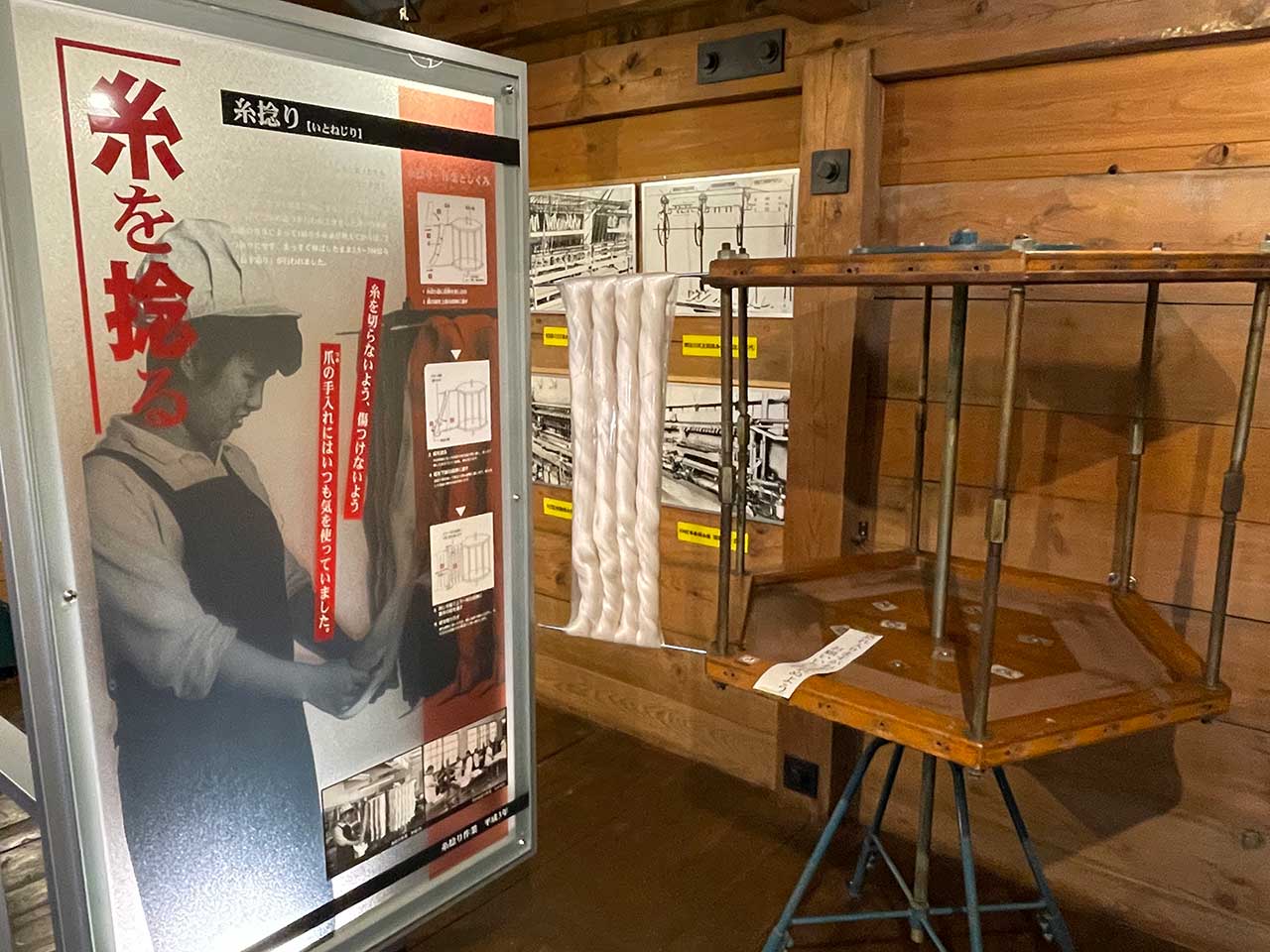

綛が乱れないようにねじる工程。

できあがった綛はこのメリーゴーランドみたいな器具に掛けていく。

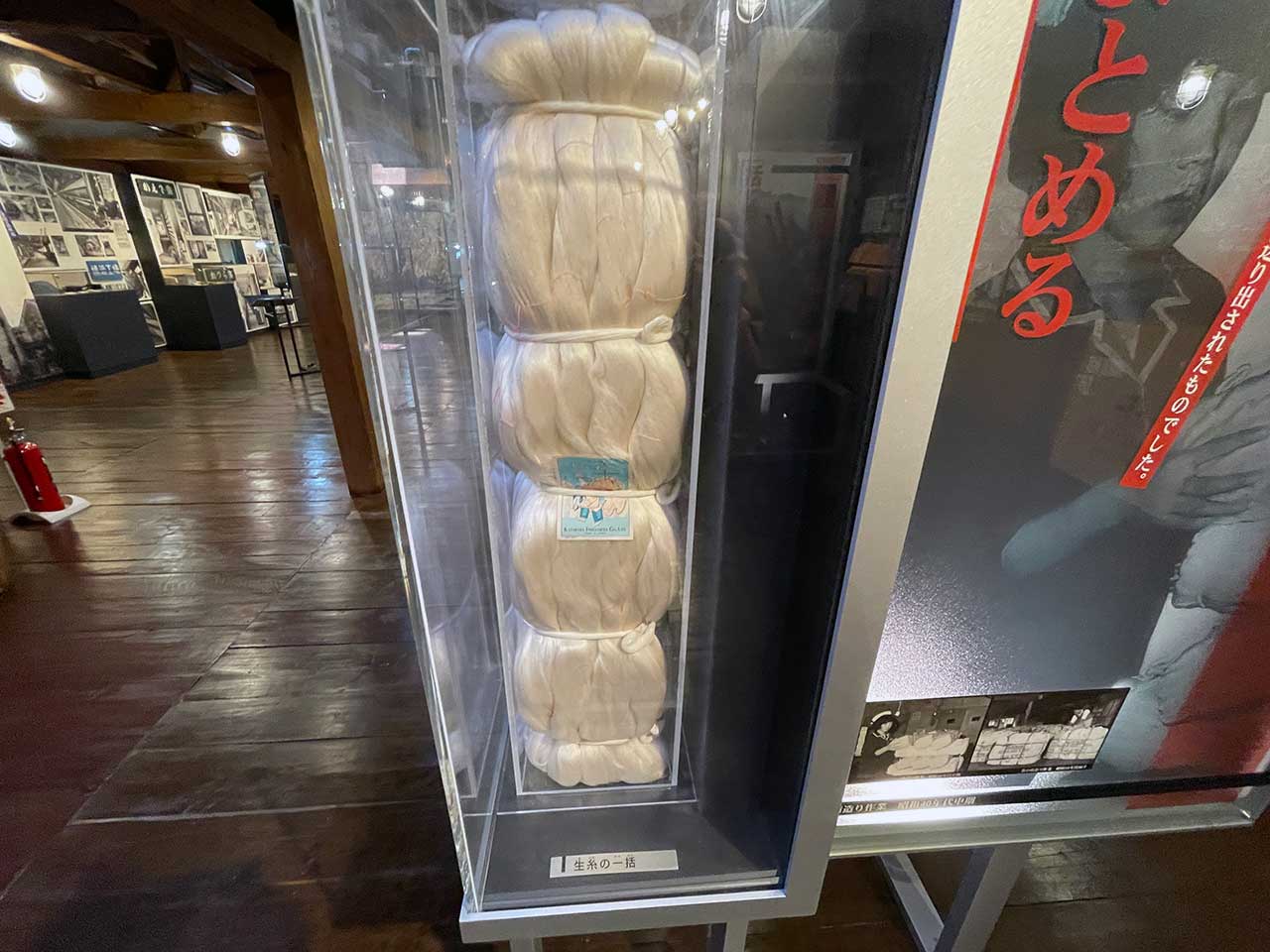

綛を24本ずつまとめて結束する工程。

24本の綛を1括と数える。生糸を商取引するときの最小単位だ。

これが片倉工業熊谷工場で実際に作られた綛。

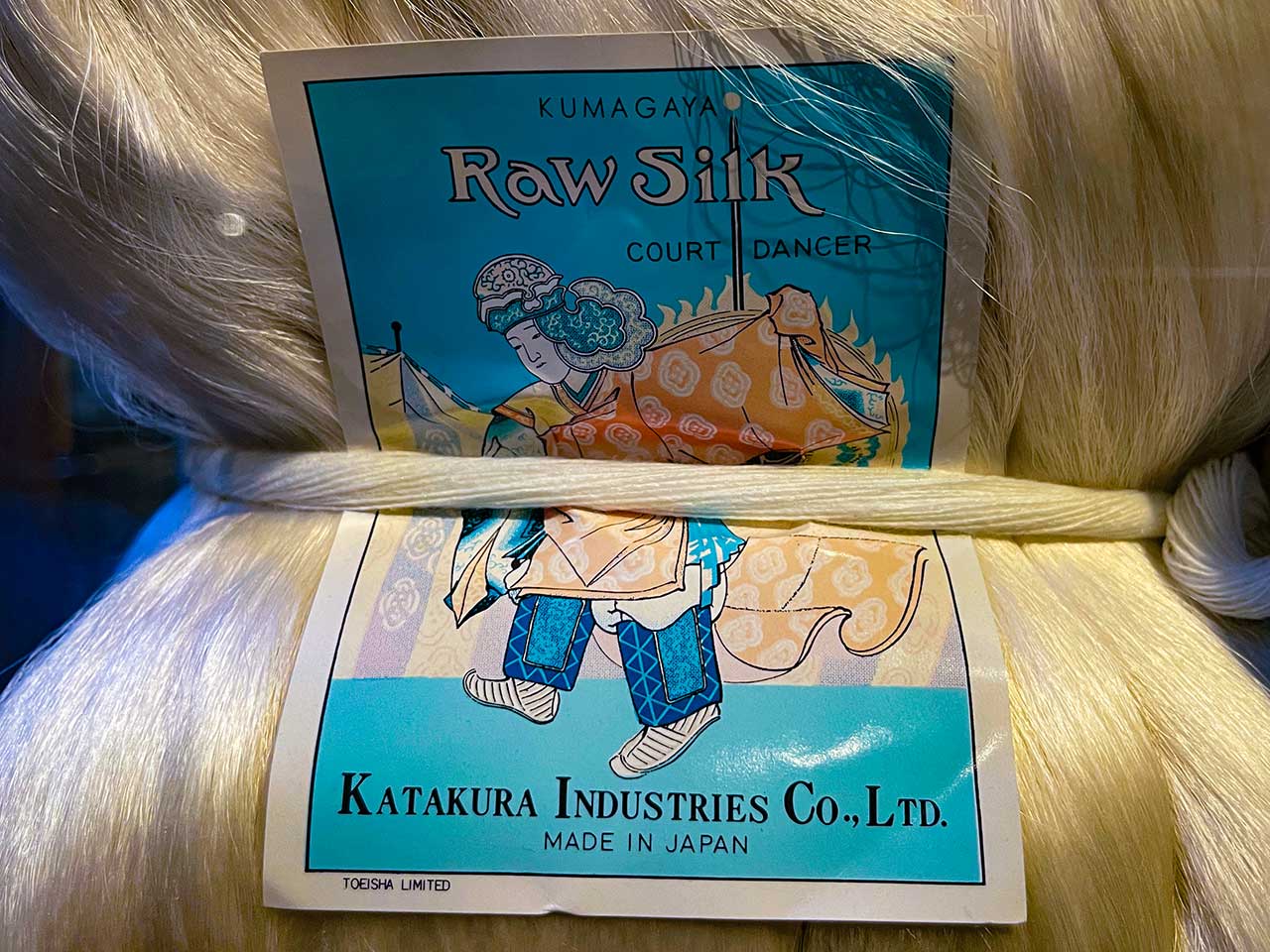

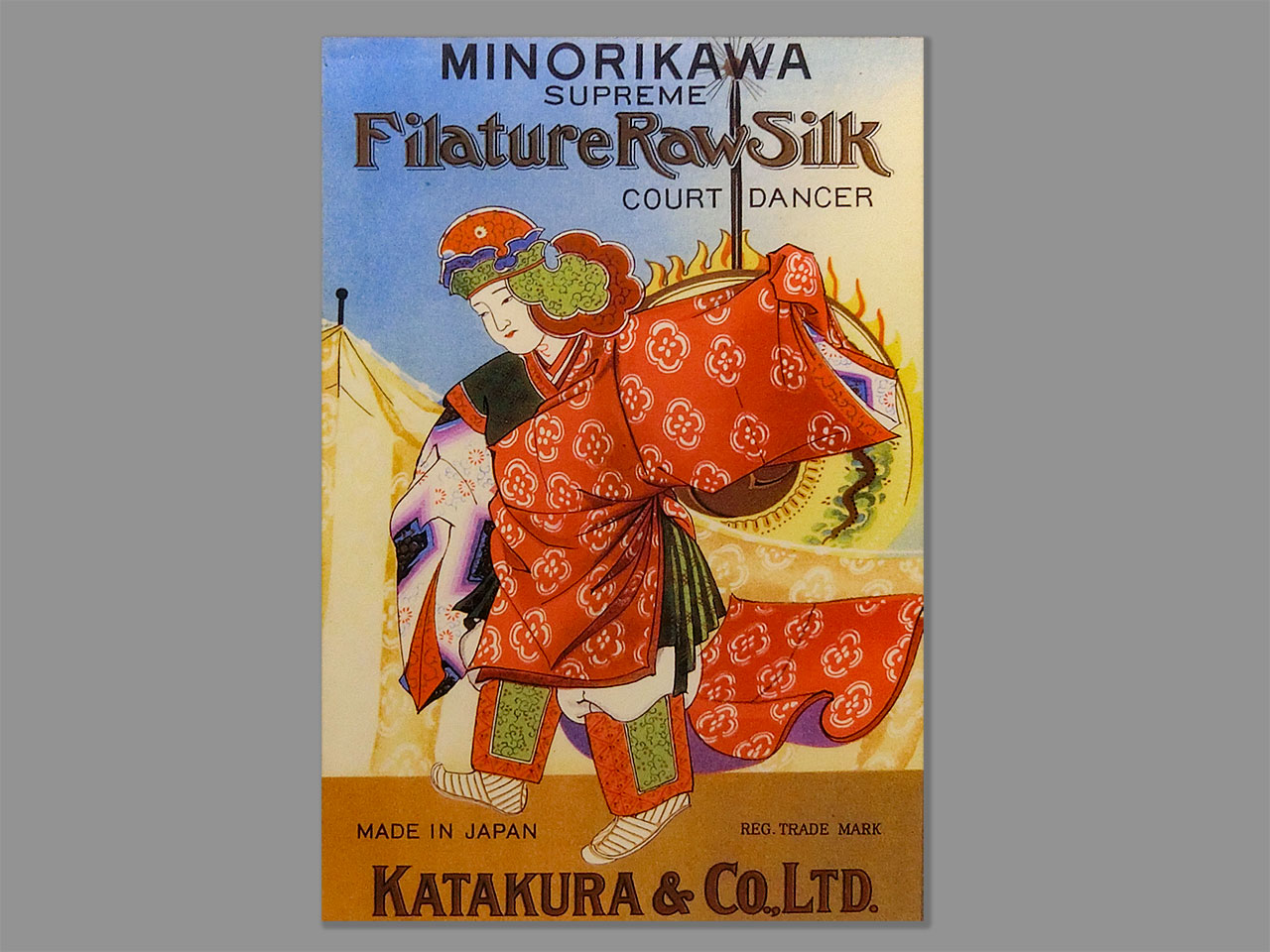

綛にはチョップというラベルが付けられる。

製造元と商品のグレードを表すもので、製糸工場ごとに趣向を凝らしたデザインになっているのでコレクターもいる。

続いて、生糸の品質検査に関する展示がある。

このドラム缶みたいなものは水分検査器。天秤の下の大きなドラム内に綛が吊り下げられる。右上にある小さなドラムは次に検査する綛を入れておく予備器。

140℃の熱風で乾燥しながら重量を計り、重量の低下が止まったときが無水量という重量となる。無水量はいわば過乾燥の状態である。無水量×1.11を「正量」といい、取引で用いる重さの基準となる。

生糸を決まった長さに巻き取り、小さな綛を作り、乾燥させて重量を計る。

そのサンプリング検査によって生糸が正しい太さにできているかを確認する。

こちらは生糸を小さなボビンに巻き取るボビンワインダー。

生糸の太さムラや、「

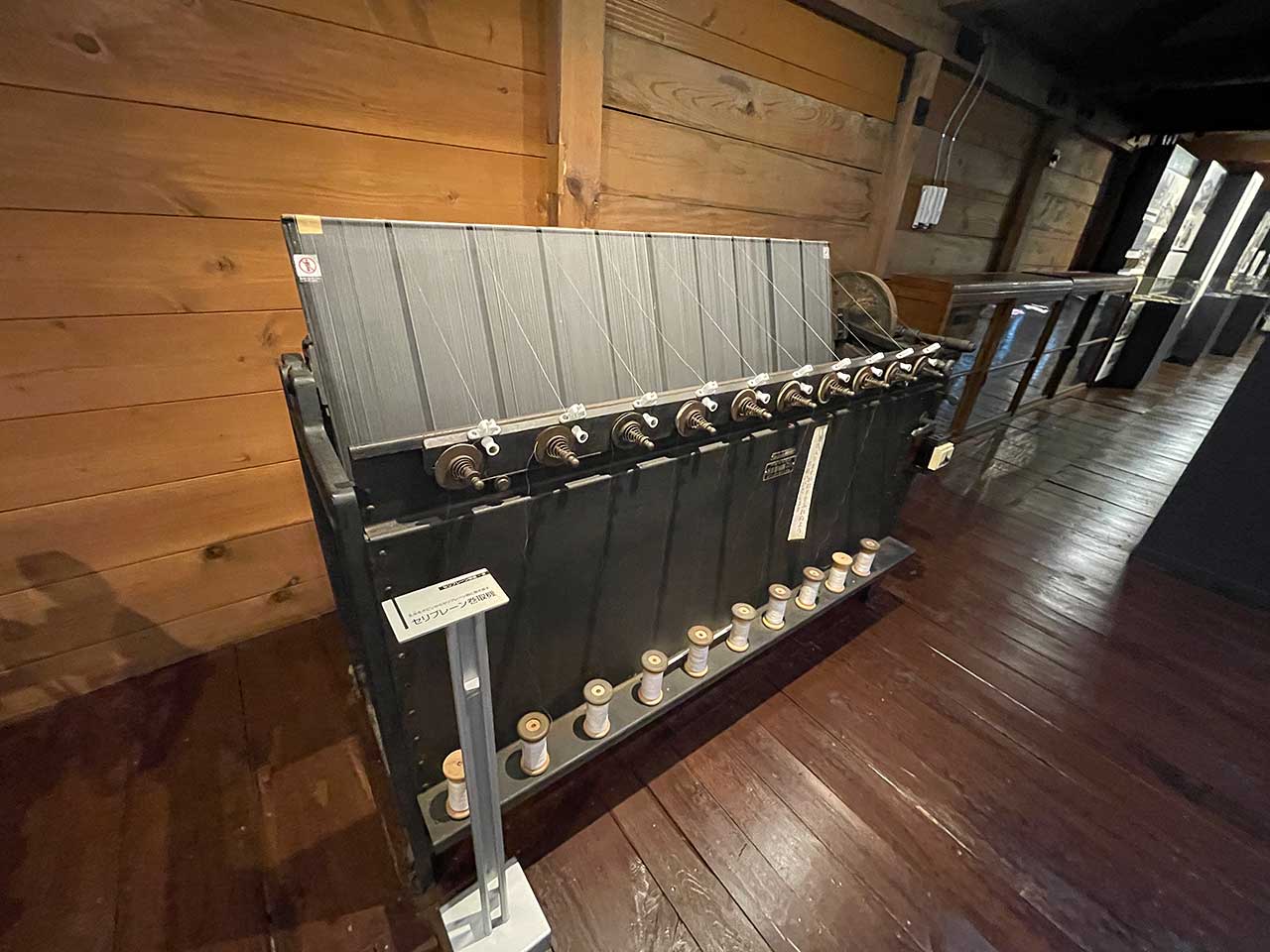

セリプレーン巻取機。

先ほどのボビンから、黒い検査板に生糸を巻く。

この検査板を暗室に置き、標本と目視で比較しながら採点する。

これをセリプレーン検査という。

最後のコーナーは工場内の生活や行事の展示。

春夏春秋のイベントの写真、女子寮の内部など、モノとしての工場だけでなく実際に働いていた人々の様子もとても細かく紹介されている。

この資料館には、日本で花開いた機械製糸という製造技術と工程の詳細があますところなく展示されている。

実は自動繰糸機が見られる資料館は国内には何ヶ所かあるけれど、私が見た中でここの製糸技術の展示は最も丁寧かつ詳細だと思う。

この資料館の内容で不足しているとすれば乾繭に関する展示だ。

乾繭機は家1軒ほどもある巨大な機械なので、工場と一緒に撤去されてしまったのだ。国内には乾繭機に関するよい資料館が存在しないので、いま残る乾繭機はとにかく大切に保存すべきだと思う。

(2025年06月19日訪問)