熊谷市の耕地を潤す用水路は6本あり、かつて荒川の6ヶ所の堰から取水していた。それらを

もう堰も取水口も長年の治水工事の積み重ねで痕跡はないが、奈良堰用水の取水部あたりを訪ねた。

そのとき用水路のほとりにお寺があったので立ち寄った。

お寺の名は明道寺。

このお寺に立ち寄った理由は、用水をたどる公道が境内を通り抜けていたからだ。

山門の薬医門は現在は本堂の前にあるが、元々は道路の場所にあったのが移築されたのではないか。

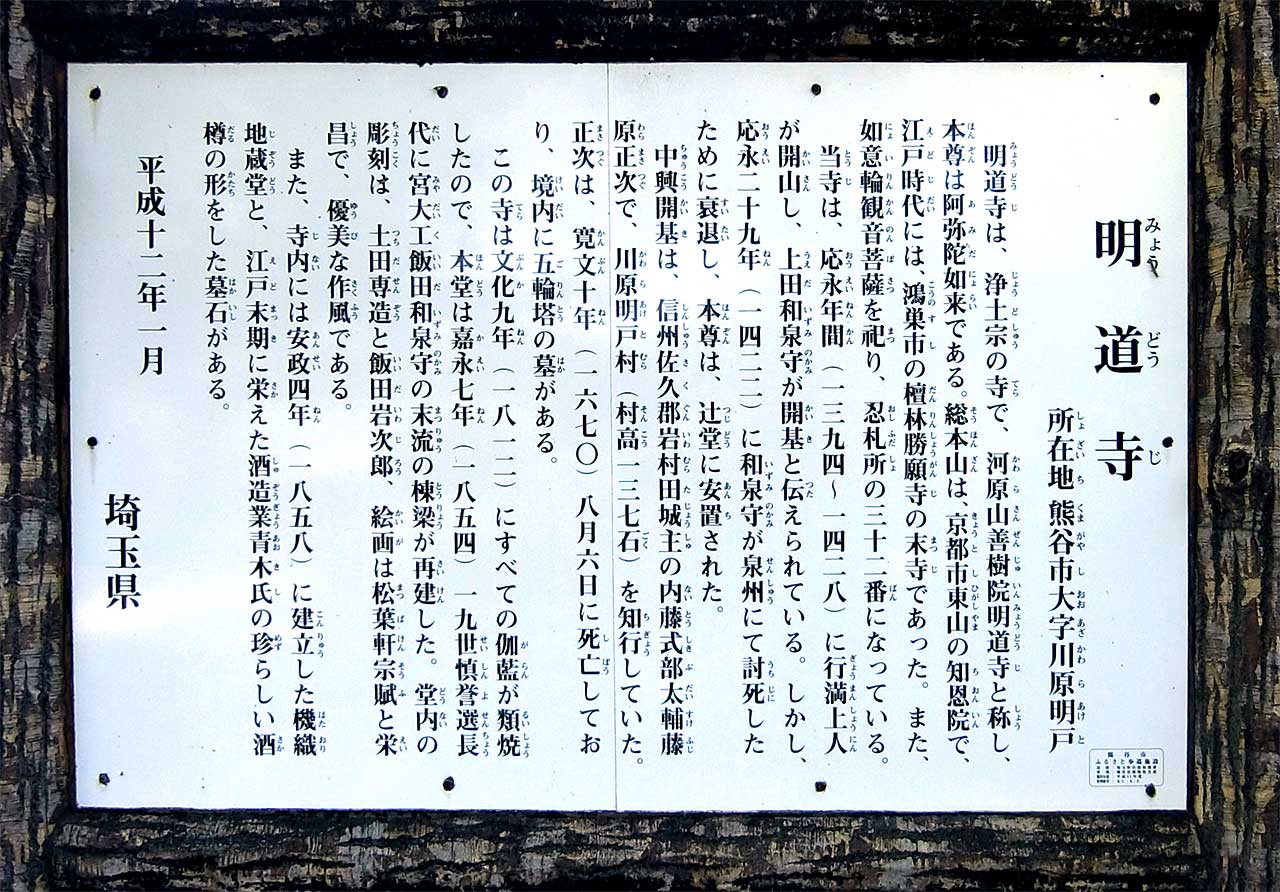

案内板。

県が建てた寺の来歴はやけに具体的で丁寧だ。再建したときの宮大工や彫刻師のことまで書かれている。

忍秩父三十四ヶ所観音霊場の第32番札所になっている。

本堂。幕末の再建ということだが、正面の開口部がアルミサッシュで濡れ縁がRC造になっているため新しく見える。

内部の梁欄間彫刻は確かに古そうだが、梁や束などの木材には時代を感じない。もしかしたら昭和末~平成時代くらいに大改修したのか。

庫裏は切妻のいかにも庫裏らしいデザインだ。

ただ、デザインからすれば切妻部分は吹き抜けの台所のような部屋になるはずだが、どうもそうではなさそう。

大寺院の庫裏を模した住宅建築なのかもしれない。

境内を通り抜ける公道にそって堂宇が並ぶ。

一番北側にあるのは鐘堂。

鐘が小さいな。

左から、日本回国供養塔、無縁塚、馬頭観音堂、機織地蔵堂。

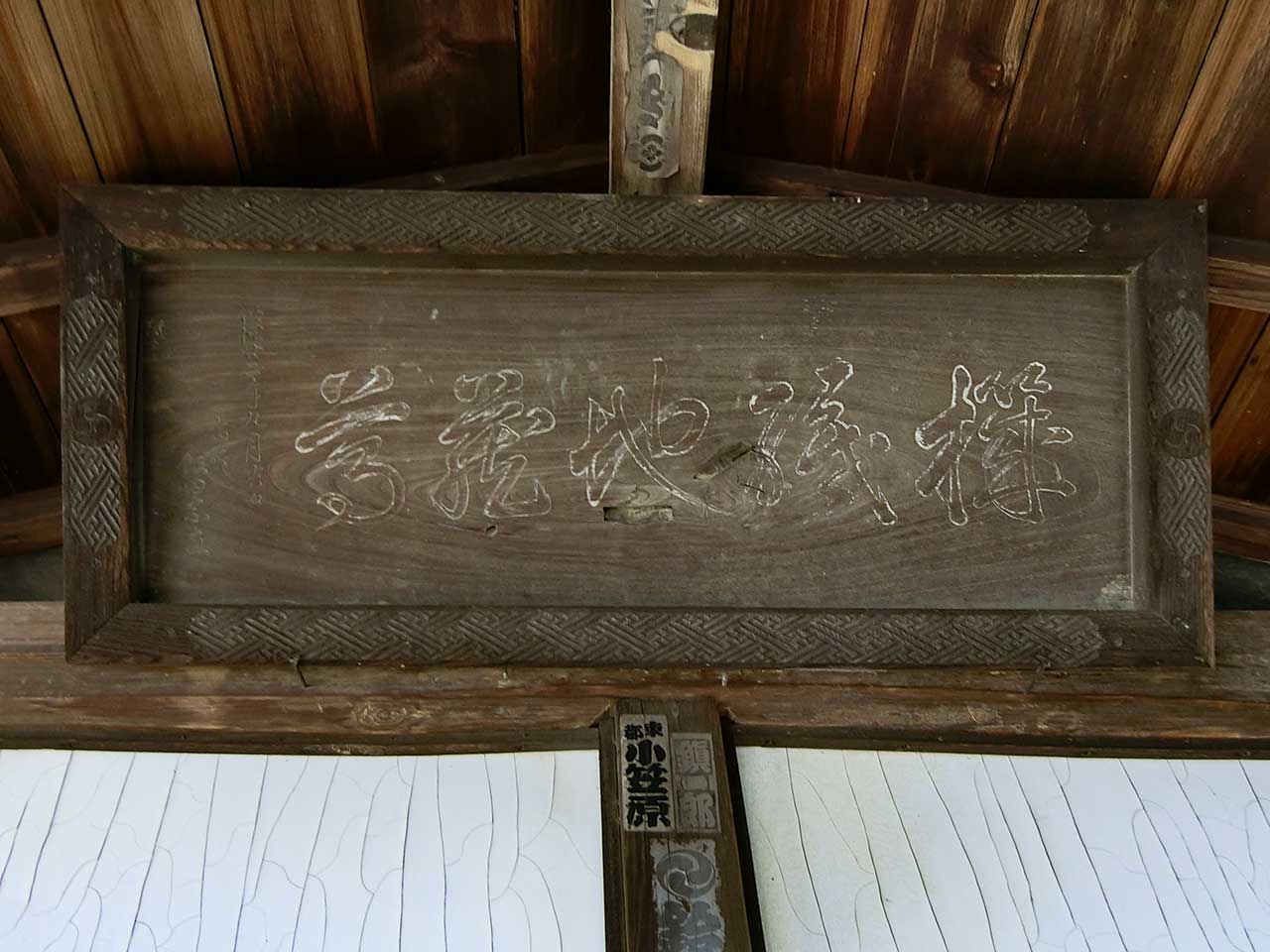

機織り地蔵堂の扁額。

地蔵菩薩は石造で、高い基壇に乗っている。

当サイトの言うところの高地蔵だ。

地蔵尊は右手に

案内板によれば地蔵尊は幕末に造られたものらしいが、こんな洒落たことをその時代の人がしたとすればビックリだ。なんとなく元々は錫杖を持っていたところを杼に付け替えたんじゃないかという気がするのだが・・・。

地蔵堂の横には馬頭観音の文字塔。

本堂の前は公園になっていて、ブランコがあった。

(2025年06月19日訪問)